- おけさ柿日記

5月4日以来、すっかりご無沙汰いたしました。

どうしたの? というお声も伺ってはいたのでしたが・・・。

実は、じつは、我が柿餅本舗、開店以来の出来ごと・・・かの有名な東急百貨店・吉祥寺支店の催事に参加したのでありました。

慣れないことと、1週間の催事用の品物作りのために、いやあ、忙しい、ほんとに忙しいのなんのって・・・。

地下1階食品売り場での佐渡フェア

「 佐渡の潮風 楽しそう? あの海越えて? 東京へ 」

柿餅本舗のシールの絵を描いてくださっている方が、応援にと、さらさらと筆を持ってくださいました。商品よりも、この絵を褒めていただいたほどです。

柿もちが自然な味と大好評

吉祥寺のお客様には、柿もちは初のお目見得。「これってなあに?」って聞かれるみなさんに、ご説明しながら試食をしていただくと、「あらっ、自然の味わい、美味しいね」と大好評でした。

干し柿や福くる巻きもすごい人気

佐渡のおけさ柿干し柿は、ほとんど知られていませんでしたが、試食いただくと、「こんなにおいしい干し柿は初めて・・・。」と言う声をたくさんいただき、早々に予定数完売となりました。

柿餅本舗特製の「福くる巻き」は1本1000円と、少々お高いのでありますが、次から次へとお声がかかり、佐渡での生産が追いつかない状態でありました。

それだけでなく、5月から、ときの森公園の販売所にも柿餅を置いていただくことになりまして・・・・。

ときの森公園 佐渡しままーと

まずは、ご報告まで。

また、頑張りますので、宜しくお願い致します。

GWの後半の日曜日、今日も晴天に恵まれました。

田植え準備に忙しい農家の方が、国仲平野の田んぼのあちこちに。

国仲平野で

柿若葉

菜の花 柿の若葉 山桜

つやつやの柿若葉が、枝先に芽吹いてきました。

淡い色の組み合わせが、やさしい春の風景です。

ハウスの稲の苗 順調に生育中

わらび

帰省している姪が、山菜採りをしてみたいとのことなので、姉に頼んで山へ連れて行ってもらいました。 明るく開けた畑でワイワイ賑やかに、ポキポキとわらび採り。

素人でも楽しく山遊びできました (^-^)

佐渡には、熊も猿も鹿もいないので安全なのですが、蛇や毛虫に出くわしそうなので、山は少し苦手…。

持ち帰ったわらびを、木灰でアク抜きして食卓にのせ、独特なヌメリとわずかなホロ苦さを味わうまでが、山菜採りの楽しみです (^O^)

汗ばむくらい、ついつい夢中になってしまいました。

春らしい春、と感じる陽ざしに恵まれた一日でした。

今までは風の中にヒヤッとした冷たさが含まれていましたが、今日はおだやか (^O^)

お隣さん畑仕事 始動

我が家もそろそろ畑の準備を始めないと~。忙しくなるなぁ~。

たくさんの苗物を揃えた店先では、早朝からお母さん方が苗を吟味しているのを見かけます。 ホームセンターや、苗もの市でもイイ苗や種を探して畑に定植。

苗が素直で丈夫なものと出会えたら、収穫もたくさんできるはず…。 だから真剣に見比べて選びます。

☆。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。☆

春の庭 日向ぼっこ

のどかなお陽さまにあふれて、のんびりムード。

お隣りの猫ちゃん 高みの見物

☆。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。☆

4月26日のGW初日からは、トキの森公園に “ 佐渡しままーと ”? がオープンしました。

ときの森公園 佐渡しままーと

佐渡の素材で作られた、佐渡のお土産物を集めたお店が “ 佐渡しままーと ” です。

柿餅本舗も、この “ しままーと ” に、商品を置いていただけることになりました。

観光で訪れたお客様や、地元の方に立ち寄って楽しんでいただける処になって欲しい(^_^)v

新緑の ときの森公園入り口付近

そこで声をかけてくれたのは、行谷小学校の 「 トキ解説員 」 の、二人の女の子。

朱鷺のことを知ってもらおうと、クイズ形式でボードを準備し説明してくれました。

3年生以上の児童が、取り組んでいる学校での活動だそうです。

トキ解説員 の小学生と

初めての人に声をかけることは、小学生解説員にとって勇気がいることでしょう。

他の観光客の方も足を止めて、クイズに答えたり説明を聞いていました。

朱鷺の住む環境のことや餌のことなど、わかり易やすかったですよ (^o^) ありがとう。

佐渡の、花の季節が始まりました。

4月になると、まず一番初めに梅が咲き、やぶ椿、水仙、レンギョウが次々と咲き出します。

いくつかの集落では4月2日から春祭りが行われ、村人は急に活気づいてきます。

集落ごとの祭りは昔からの習わしのとおりに、神社の入り口に幟が立てられ、風を大きく含んだ幟がバタバタと威勢よく音をたてます。

やっと、春がきた!! と実感する時 \(^o^)/

☆。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。☆

佐渡には、椿(つばき)・生椿(はえつばき)・椿尾(つばきお)など、椿があちこちに群生する島ならではの地名が点在。

両津・椿地区では、地名にちなんだ椿を植えて、椿の実を集め椿油を絞る活動を数年前から始められています。

やぶ椿

やぶ椿

椿の実を和紙に包んで

椿の実を和紙に包んで

圧縮機で絞る

圧縮機で絞る

搾りたて椿油

搾りたて椿油

昨年の秋に、椿の木から実を採り保存。

2月23日に、集落センターで椿油を絞ることになり、見学させていただきました。

椿油は実の重量の10%程を絞れるそうで、薄いみどり色。

サラリとした味わいで、かすかに皮のナッツ香がしました。

佐渡のおけさ柿とこがね餅米で柿餅を作り、餅をよく干し、植物油で揚げてお菓子にしたのが『佐渡の柿もち揚げ』です。

この揚げ油を、『佐渡の椿油』でできたらなら、ぜ~んぶ佐渡産? (^_^)v? に。

いつか、椿油で作れたらと思っていましたので、関心を持っていたのです。

実際に椿油を絞る場に立ち会う機会をいただき、実現できる日はそう遠くない‥‥希望が芽生えてきました。楽しみです (^O^)

☆。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。☆

絞った椿油は仲間うちで食べるだけでしたら、そのままを味わうことができます。

…が、食用油として商品化するには、精製することが必要となってきます。

3月30日には、椿集落のみなさんと、精製され商品として戻ってきた椿油を味わう会が開かれ、ご馳走になることができました。

精製された椿油 ゴールド

精製された椿油 ゴールド

試食会で

試食会で

側の海から 捕りたて刺身

側の海から 捕りたて刺身

捕りたての魚と、お母さん達の手作りのご馳走 (^-^)

本物の素材で、経験豊かな主婦が作る素朴なお料理は、心を豊かにしてくれる穏やかなお味。

保存山菜でお漬物、野菜で歯応えのいいカラフルお漬け物、地元の海藻で絶品のいごねり。

創作料理に ( 尾崎シェフ )

創作料理に ( 尾崎シェフ )

地元の野菜とあなご

地元の野菜とあなご

鯛のカルパッチョに 椿オイル

鯛のカルパッチョに 椿オイル

椿というの名の集落で、地域活性を願っての椿オイル作り活動。

15年前に植林をはじめた椿が、5年前から実が取れるようになったそうです。

まだまだ収量は僅かですが、集落のみなさんは食の素材としての椿油の魅力と、地区の名産となる日を楽しみに、椿の花を眺めていらっしゃるようです (*^_^*)

柿加工品を持ち寄って勉強

おけさ柿、平核無柿は、佐渡が島の特産品。

私達は、このおけさ柿を使ってお餅やお菓子を作っています。

おけさ柿のほとんどは、生柿やあんぽ柿として出荷されますが、加工品として活用されることはまだまだ・・・・。

というわけで、柿加工については、最近注目されるようになってきました。

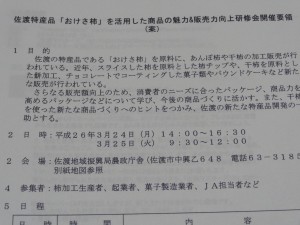

3月25日、新潟県地域振興局から案内があり、島内の生産者が集まり柿加工についての勉強会に参加しました。

柿加工品いろいろ

福くる巻きログタイプ

これは、我が柿餅本舗のお勧め品

勉強会案内

西巻由香講師から指導を受けて

毎度のことながら、パッケージのデザインについては貴重なアドバイスをいただきました。

なかなか難しいことですが、もう少しスマートにおしゃれに‥改良の余地あり‥(^-^)

おけさ柿の特性を生かしながら、オリジナルの美味しい新製品を作りたいという意欲的なお仲間との交流は、勇気がわく出会いの場となりました。

勉強会を企画してくださった県佐渡地域振興局のみなさん、ありがとうございました。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年