- 2023年

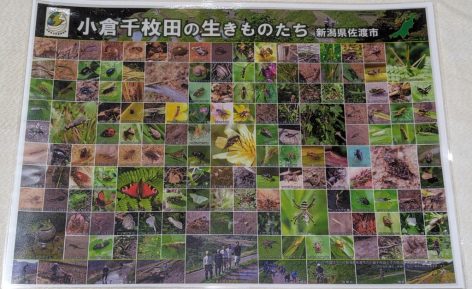

| 佐渡の棚田に棲む生きものたち を、集めた写真集があります。 主に、豊かな田んぼに集まる 小さな水生昆虫や、トンボ・蝶🦋 蛙🐸・てんとう虫🐞・蜘蛛・蟻‥蛇なども。 見たことはあるけれど、 名前も知らない虫たちがいっぱいです。 | |

| 田んぼの周りの虫たちをモデルに、 写真をまとめられたのは、服部謙次さん。 | |

| 2 年前に、写真展の会場を水津の茶房げんざさんに設けたのですが、 佐渡でも、コロナ患者が増え始めた頃と重なり、 一日だけの開催で、延期を余儀なくされて‥ と、言うイキサツがありました。 私たちは、その初日に伺ったので 服部さんにお会いすることができ、小さなモデルさん達の生態について アレコレお話しを聞くことができました。 | |

| その時、写真展の中から 「好きな写真を、一枚撮ってもいいですか?」 許可を得て、 🐸さん達を撮らせてもらったのがコレ。 | |

| 夜に、田んぼから聞こえてくる 蛙たちの賑やかな声を、聞くことはあっても こんなに珍しい生態を見ることは、初めての事で‥。 可愛くもあり、ビックリです。 | |

| 写真集の中の、身近な小さな虫たちをきっかけにして 子ども達が生きものに興味をもってくれたらいいな‥。 | |

| 佐渡の美味しいお米が育つ田んぼは、生きものたちも元気です。 | |

| 農業者にとっては身近な 田んぼ周辺の小さな虫たちばかり。 同じ時に、友人も写真展に来ていて 「ウチの田んぼのコドモ達がモデルなのだからね」 | |

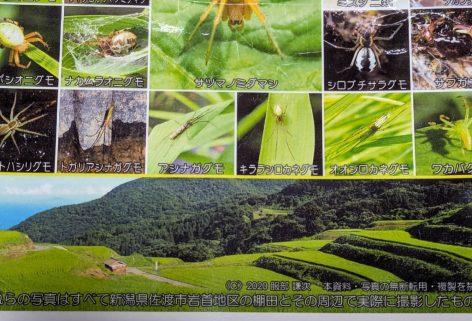

| 蜘蛛の種類もたくさん。 それぞれに、役割がある(^^)v | |

| 清い水が流れ 地区の皆さんが守る、美しい棚田の風景。 | |

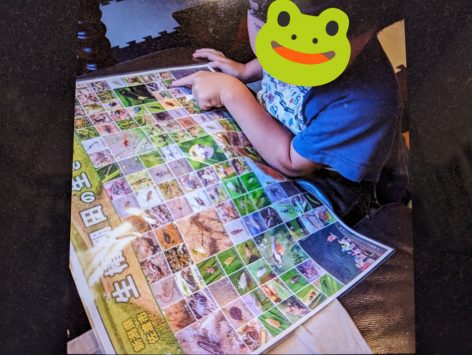

| 孫にプレゼントしたいな、と思い 服部さんにお願いして、譲っていただいた写真集は 4 部作。 岩首 小倉 生椿 片野尾 など。 美しい棚田の風景と、昆虫や水の中の生きものたち。 | |

| 佐渡の朱鷺の故郷、生椿(はえつばき)編を 虫が大好きな孫へ、プレゼント(^O^) | |

| 後日、お母さんからは この中に、ミイデラゴミムシを見つけた 4 歳君が 「この虫はね、熱っついオナラをするんだよ」と、教えてくれました、とのこと。 | |

| またの名は、へっぴり虫。 “ プッ ”と音をたてガスを発射するのだとか。 よく見つけたね。よく知っていたね。 土の上を動く小さな虫は、子どものお友達。 トンボ・蛙などは、親しみをもっていましたが 佐渡のミイデラゴミムシを、爺さんも婆さんも知りませんでした。 孫に教えてもらう日が来るなんて うれしい、できごとでした (^O^) | |

| ひとつひとつ、よ~く見ているうちに カタカナのほとんどを 田んぼの生きものと恐竜の名前で覚えたそう。 | |

| 佐渡は、日本で初めて 世界農業遺産( GIAHS : ジアス ) に認定された米づくりの島。 環境にやさしい農法で栽培する、認証制度を設け 「朱鷺と暮らす郷」の米づくりに乗り出しました。 認証農家は、年 2 回 田んぼの生物の数や種類を調べています。 (2008年より) | |

JA佐渡 令和3年産「環境にやさしい佐渡米づくり」カレンダー を、『検索』していただくと 佐渡の米づくりの取り組みが、紹介されています。 田んぼの生きものたちと育む 「おいしさ」と「みばえ」を兼ね備えた日本一の佐渡米 作成 JA佐渡 監修・協力 佐渡農業振興連絡会稲作振興会 生きもの写真撮影 ( 服部謙次 ) | |

| 服部さんの写真は 全農広報部 田んぼの生きもの調査 ツイッターでも、多く紹介されています。 #食と農を未来につなぐ 読んで楽しい豆知識 が たくさん | |

朱鷺の舞う島では、子ども達も田んぼに入り 生きもの調査をして、生きものの命が、つながっていることを学んでいます。 | |

| 朱鷺と暮らす郷の 田んぼアートが見ごろです。 | |

| 可愛いデザイン | |

| 田んぼアートの 稲の色は 4 種類 | |

| 稲作に関わる虫には、 「害虫」「益虫」「ただの虫」の区別があるそうです。 害虫とは、稲の葉や穂を食べる虫を指し、 ニカメイチュウ・カメムシ・ウンカなど。 益虫とは、その害虫を食べる クモ・トンボ・カエル・アメンボ・スズメ・ツバメなど。 その他の多くは「ただの虫」たち 食物の連鎖に、大切な役目をもっているのだそう。 | |

| おいしいお米の近くには たくさんの虫たちが、田んぼや畦道に棲んでいることを知りました。 | |

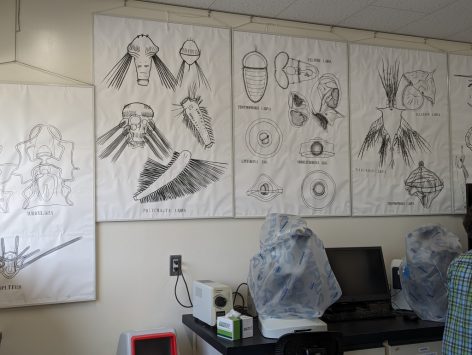

| 今日の遠足は、達者地区にある新潟大学臨海実験所を訪問し、 海のお勉強をすることがテーマ。 佐渡は回りを海に囲まれ、独立した地形なので 海・森・里の暮らしの研究に適しているそうです。 南からは対馬暖流が流れ込み、北からはリマン海流と合わさる 日本海のちょうど中程に、位置する佐渡は 豊かな漁場に恵まれています。 北緯38度線が、佐渡の真ん中を通り 豊かな自然環境と、植物の多様性が 維持されている島でもあります。 朱鷺が棲む里だけでなく、 自分たちが住む島の、海の歴史の 特別講義を受ける機会をいただきました。 | |

| 新潟大学の 臨海実験所 安東宏徳教授による、講義。 1954年より、新潟大学は この達者地区に、臨海実験所を設置し 観測データーを蓄積しています。 | |

| 壁には 拡大された海洋生物の絵が。 NHKの朝ドラ「らんまん」の、牧野博士の植物画みたい‥。 先ず、観察することからなのですね。 | |

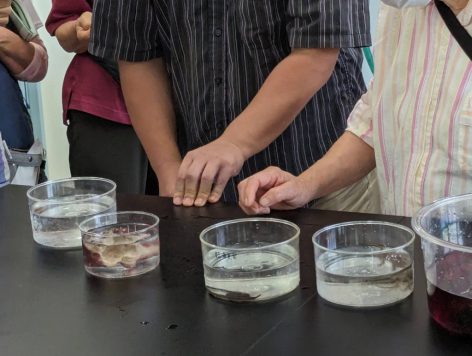

とても珍しい ナマコだそう。 | |

| 水深 1 メートルの砂場から、捕獲されたナマコ。 2014年に新種と判明したそう(^^)v | |

| トゲトゲ が 動きます | |

磯遊びで、馴染のある小さな貝たち。 | |

| 見覚えのある、磯の生きものや かわいいウミウシなどの たくさんのサンプルを用意してくださり 実習室は、楽しくにぎやか(^O^) | |

| 続いて、標本室に移動して。 ここには、 およそ、100年前からの標本が保存されているそう。 | |

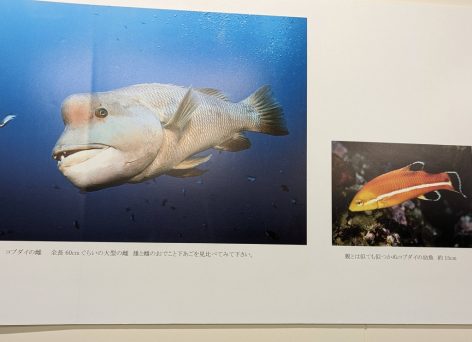

海のアイドル コブダイの幼魚は 親とは似ても似つかない、オレンジ色。 | |

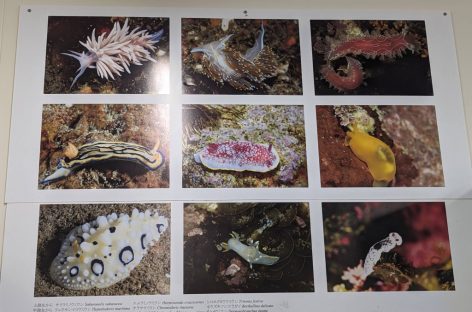

カラフルな、ウミウシたち。 | |

| 安東教授による「海の勉強会」は 資料や統計による数字によって、とても分かりやすく、楽しく理解できました。 | |

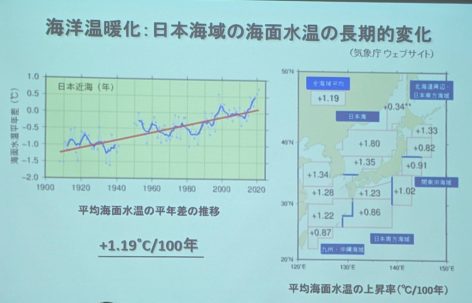

| この100年で、海水の平均温度は、1.19 ℃ 上昇。 海洋の温暖化が、記録されています。 「おとなの遠足」の参加者の中には漁業者もいて 温暖化を実感する事例を、幾つか紹介してくれました。 今年は特に、 冬の若布の収穫が少なかったそうです。 初夏に最盛期を迎える トビウオ・イカの漁獲量も激減しているとか。 海の生物の環境が変化しています。 数字は、雄弁に物語るのですね。 | |

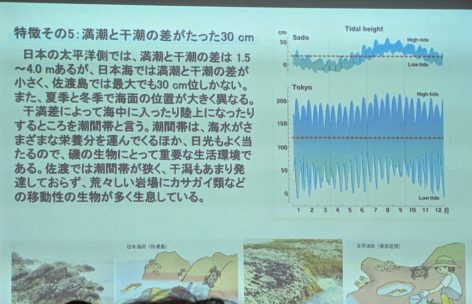

| 佐渡の海は、干潮と満潮の差が僅か 30 cm。 干満の差が非常に少なく、透明度が高いのも特徴。 表層を対馬暖流が流れますが、その下は 冷水の塊である「日本海固有水」が広がっている海。 佐渡を包む日本海は、最深部が約 3,700m。 南の対馬海峡、東の津軽海峡、北の宗谷海峡と間宮海峡の 水深は、せいぜい50m以下と、とても浅く 全体が、大きなお椀のような形状なのだそうです。 そのため、日本海全体での海水の動きがとても少ない という特徴があるのだそうです。 | |

| たっぷり2時間の、充実した勉強会。 | |

☆。。。。。。☆。。。。。。☆。。。。。。☆ | |

| それから、束の間の晴れ間に、 達者の漁港を見渡しながら、昼食タイム。 | |

| 岩場に咲く可憐な、ハマナデシコ。 | |

| 浜辺を散歩。 カドが削れ、握りこぶしほどの丸~い砂利が一面の浜は ザクザクとして、足元がおぼつかなく 距離は短いのですが、負荷たっぷりのいい運動になりました(>_<) 今日の参加者は、31 名 6,400 歩の「おとなの遠足」でした。 | |

| 明日は、雨降りの天気予報が出ています。 梅の実が、水分で割れてしまう前に 梅もぎに行って来ました。 | |

| 手を伸ばせば、梅もぎができる木には たわわに、青梅が生っています。 | |

| 小粒の、つやつや梅。 | |

| 梅干し用に 大きさを分けました | |

| 塩漬けするまで、追熟を待ちます。 | |

| 追熟で黄色く変わってきた梅からは 芳醇な香りが漂ってきます。 | |

| 実を洗って、よく乾かし 梅のヘタを取り除き、20%の塩を準備。 | |

| 大粒梅を 3㎏ 中粒を 7㎏ 仕込みました。 | |

| 梅の白梅酢が、上がってくるのを待ちます。 蜂蜜を入れたり、減塩が主流の時代に、 20%の塩分は、塩っぱめですが 昔ながらの分量で、漬けています。 もうすぐ赤紫蘇が出回りますので、 白梅酢と合わせ、梅漬けの完成となります。 梅の季節の、保存食作り。 楽しい作業が続きました(^O^) | |

| 午後の納品を済ませた帰り道 立ち寄ったのは | |

| 佐渡乳業さんの、ソフトクリームを (^^)v 車の中で、ひと休み。 佐渡産のフレッシュ牛乳で作られた、甘さ控えめソフトです。 特別なサービスはないのですが 車のエンジンを止めて しばしの間、ゆっくり、静かにおしゃべり。 10分ほどの、大人たちの息抜きタイム。 次々と、立ち寄って行かれます。 私たちも、今日はたくさん働いたので ご褒美のおやつとしました。 私は、コーヒー味が好きですし 夫は、いつもバニラ味を選んで(^O^) 素朴で、さっぱりとした味で 理屈抜きに、美味しいのです。 お薦めポイントです。 ど~ぞ、お立ち寄りください !(^^)! | |

| 畑の側に、青い実をつけた山椒があります。 | |

簡単に、枝を取り除きアク抜きしました。 | |

| 硬めに乾燥された、ちりめんじゃこで佃煮にします。 | |

| 日本酒 みりん 醤油 砂糖を少量 鍋にを入れ、煮たててから じゃこを先に煮て、 仕上げに山椒を加え、煮汁がなくなるまで煮詰めて完成。 ピリッとした辛味と、風味のいい佃煮です。 パンチの効いた、初夏の味になりました。 | |

次回は、 水に晒す時間を、もう少し長くした方が、いいのかな。 早く作ってみたくて、 晒す時間を、30分しか取らなかったせいか まだまだ、ピリピリしています。 ちりめんじゃこは、山椒の香りが移って とても美味しくなりました。 山椒を少し残してありますので、 めげないで、再度 TRY してみることにします。 | |

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年