- 田舎の味

穏かな、一日でした。

正月を忙しく過ごした主婦がゆっくり休めるよう‥今日は女正月とも言うそうです。

実際にはどのくらいの家庭で、この風習が残され実践されているでしょうか。

子どもの頃に父が、母より早く起き出し、湯を沸かしたり、神棚の水を替えたり、玄関を開け掃いたりしていたのを見たことがあるような気が‥。

母の毎日、毎朝の仕事を、女正月の朝だけ、家主の男が代わってする日だそうです。

小正月でもあります。

本来ならこの日に、どんど焼きを行っていたのですが、

子ども達や勤め人の都合に合わせて、土曜日、日曜日に変わってきたのは最近の事。

時代の生き方に合わせて、すたれる行事あり、行事も移動して残る。

地域のお祭り、どんど焼き、成人式など‥も、実施日が移行されてきています。

新しい年のご挨拶にと、

仕事でお世話になっている方々をお訪ねし羽茂へ。

いつも私達の「 柿餅 」作りを応援して下さっている、先輩がたや親戚です。

粗皮削り

おけさ柿の剪定と、粗皮削り(そひけずり)は冬の仕事。

数年ごとに柿の木の凸凹の皮を削り、主に病害虫を防ぐための大切な作業です。

今年の柿作りは、もう始まっています。

蝋梅

ろうたけた気品ある香りを放って、春を待っています。

紅梅

ほかの花に先だって、紅梅が咲いていました。

もうすぐ大寒を迎えるこの日だからこそ、春を待つ景色に出合い気持ちほっこり (^_^)v

そうか、冬来りなば春遠からじ・・ホンの少し前を向いて。

昨夜から未明にかけて波浪警報が出され、身構えてしまいましたが、

心配したほどの、嵐とはなりませんでした。 ホッ。

ここ数日、近所の田んぼで朱鷺が餌をついばんでいる風景を見かけます。

田んぼの朱鷺

羽の色が、薄墨色に変わっています。 婚姻色というのだとか。

放鳥10年となり、自然の状態で暮らし始めた350羽の朱鷺が棲む島。

同じ田んぼに、集団で居る風景を、別の処でもよく見かけます。

人の暮らしの傍で、普通に暮らす鳥になってきました。

寒さが本格的になると、食べたくなるのが鰤。

手ごろな大きさのカマがありましたので、今夜はブリ大根を煮ることにしました。

ブリ大根

ご近所さんから、軟らかくて大きな大根を何本もいただいたので(^。^)

ありがたいのは、クックパッドの検索。

クセのある鰤の生くさみを、湯引きして下処理することなど‥コツを教えてくれます。

大根は煮てよし、漬けものによし、干してよし。

冬の野菜として何と組合わせても飽きのこない、おだやかな魅力があります。

季節のご馳走を、いただきました(^u^)

今日から、仕事初め。

静かで、おだやかな正月を簡単なおせちで祝い、三が日が過ぎました。

元旦には、無病息災でよい一年となりますよう、地元の八幡神社に初詣も行ってきました。

今日から、活動開始します。

どうぞ、よろしく申し上げます(^_^)v

平成31年1月4日 佐渡薬膳 ( アイポート調理室 )

薬膳の入門編 ‥ 講義と調理と試食の会

講師の高津もろみ先生は、( 国際薬膳食育師 ) 佐渡にご縁があり、

お母様は、薬膳の普及に貢献された方。

著書に、五季の薬膳 高津征子 新潟日報事業社 があります。

ー 良い料 ( かて ) を正しい理 ( ことわり ) で ー

一年を、五つに区分し

五季 ‥ 春 初夏 長夏 秋 冬

五臓 ‥ 肝臓 心 脾 肺 腎

五味 ‥ 酸 苦 甘 辛 鹹 (せん‥しょっぱい) の五味調和を、考えるそうです。

今回は、冬の薬膳。

冬は、黒色食品を活用して ~「 黒、腎に入る 」~ がテーマ。

試食(^O^)

熟成鮭の寿司ご飯 黒木耳のとろみスープ 黒ナツメと切干大根の蒸しパン

林檎煮 豆腐里芋クリーム掛け 紅花三年熟成番茶

高津先生が、プラスのメニューとして持参下さった‥ブルーベリー紫花豆も。

中央 高津もろみ先生

高津もろみ先生を、真ん中に。

佐渡薬膳の会を立ち上げ、実習の機会を作って下さった小塚さん夫妻と(^u^)

( メモとして )

米酢は比較的、体を冷やす性質がありますが、

これに対し赤梅酢は、赤紫蘇の成分シソニンを含み、体を冷やさないそうです。

我が家の梅酢も、クエン酸が解毒効果のある貴重な調味料。

大切にして、活用したい (^_^)v

調理は、同じテーブルのお仲間と、説明を確認しながら進めました。

味付けは、天然の塩・醤油・きび糖・メイプルシロップ・EXVオリーブオイルなどで。

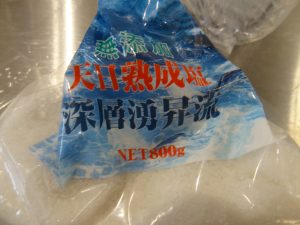

塩

油をほとんど使っていないメニューですが、

足元から体が温まり、満足感たっぷりの食事でした。

黒い食物で、冬に活発化する腎臓機能を強化し、体を温め、冬を過ごすことの大切な意味。

正月料理の黒豆や昆布巻きなどは、理にかなっているのですね(^_^)v

我が家の「黒」

正月に煮た 黒豆

我が、佐渡の柿餅本舗の黒焼き玄米茶は、

コシヒカリ玄米をゆっくり三時間、焙じたお茶です。

黒焼き玄米茶

古代餅 黒米いっぱい入り

自然栽培の黒米(朝紫)の玄米が、たっぷり入っています。

次に、正月料理の残った素材で芽ヒジキを煮てみました。

芽ひじき 煮もの

正月料理の素材で ‥ 芽ひじき・鳥モモ肉・たけのこ・れんこん・人参・椎茸

かまぼこ・ 長ねぎ・こんにゃく・ごぼう・せり‥などを、胡麻油で炒めました。

正月気分は今日までと思い、野菜を刻んで、地元の酒を加え、自家製醤油で味付け。

食材の組み合わせや調味料を、考えて選ぶこと。

杏・なつめ・柿・あおさ海苔・黒きくらげ・大根・紅花・熟成塩引き鮭・昆布・胡麻など、

干した食材を豊富に使い、体にやさしい食事を作る楽しさ。

毎日の生活を丁寧にすることと、教えていただきました。

先人の知恵に学んでの「素にして上質」を、心がけたいものですね (^。^)

寒波が通り過ぎ、おだやかな大晦日となってきました。

日めくりカレンダーも、いよいよ今日の一枚のみ。

「 ローマは一日にして成らず 」 の言葉が‥、然り、然り。

先日、柿餅本舗の干し柿を作って下さっている農家を訪ねてきました。

干し柿 納屋

きれいな乾き具合です。

おいしい干し柿の完成まで、もう少し\(^o^)/

扇風機で

お訪ねした日は、雨が降っていましたので、窓が開けられず扇風機が活躍中でした。

干し場 納屋

おけさ柿を、干し柿に加工される農家さんが年ごとに減っているそうです。

辛味大根

お土産にいただいた、緑色の辛み大根。

快い辛さ

さわやかグリーンの大根おろし。

蕎麦の薬味に添えたり、焼き魚にも。辛みがアクセントとして魅力。

先輩にいただいた、梅酢漬け。

梅酢漬け

小梅のカリカリ漬け・茗荷・ハチク筍・真竹・生姜・紫蘇の葉を、梅酢に漬け込みます。

収穫の時期に、少しずつズレがありますので、それぞれの時に保存したもの。

刻んで、ご飯のお供にいただくと、絶品なのです。

私も、真似をして、なんとか漬けてみたのですが、

タケノコと茗荷が難しくて、まだまだ、うまくできません(>_<)

時期を逃さない仕込みが肝心。

来年こそは、再チャレンジし、自分の味としてモノにしたい漬けものです。

神楽南蛮の紫蘇の実醤油漬け

白菜漬け

定番の白菜

酒粕漬け

まだ、浅漬け状態ですが、酒粕の香りと歯応えがイイ(^u^)

たくわん漬け

普通の素材を、ちょっと手をかけて、時間の助けを借りた常備菜。

素朴で、飽きのこない、たいせつな食卓の脇役ばかりです。

今年は、平凡な暮らしの積み重ねの毎日でした。

過ぎてみると、大病もなく、心おだやかに暮らせたことは幸せなことだったと、

改めて思う、大晦日の夜です(^_^)v

一日いちにちを、素朴でおいしい食事をいただき、

大きな迷いもなく過ごせました。

小さな幸せを、上手に見つけられるようになったみたいです(^。^)

柿餅の仕事を持てたことで、いろいろな喜びや楽しい人達と出会う機会をいただきました。

新しい年も、生きていることの喜びを感じながら、

その日その日を、大切に過ごしていきたいと思います。

冬の嵐が到来し、うっすらと雪が積もり、強い風が音をたてて吹き過ぎていきます。

強風・波浪警報が出されています。

今日は、お勤めの方々は年末の御用納め。

お仕事たいへんでしたね、お疲れさまでした。

ゆっくりと、正月を家族と過ごしてくださいね。

我が家では、鏡餅と正月用の餅を搗き

縁起ものの注連縄を、買い求めてきました。

ふるさと納税の返礼品として、ご注文を下さった方へ向けて

ふるさと納税 返礼品です

年内にお客さまにお届け出来るよう、発送の準備をしました。

佐渡汽船も、無事に出航するようです。

鏡餅

小さな鏡餅ですが、お祝いの気持ちを込めて

鏡餅 下げ紙

鏡餅の下げ紙を見つけました。柿餅本舗にぴったり(^-^)

金のなる木 玄関に退避

寒波が来た~ (>_<)

うっすら 白く雪

柿餅本舗は、明日、千葉のお客様へ商品を発送して、

今年のぜ~んぶの業務を、仕事納めとする予定です \(^o^)/

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年