- 田舎の味

ず~と待っていた、私でもできる近所の平場での、

山菜採りのシーズンが到来しました。

よもぎ と わらび と ゼンマイ 採りに、さっそく行ってみました。

今日は、実家の畑のまわりにある、軟らかいよもぎを摘んで、

初よもぎ餅を味見\(^o^)/

よもぎ餅

採りたてならでは、よく香り、さわやかで美しい色(^u^)

姉の家の畑で わらび摘み

薪ストーブを焚いた木灰でアク抜きすると、色よく、ヌメリが楽しい食感になります。

木灰はとても貴重品で、

友人に分けていただいたものを、たっぷりかけて(^-^)

ワタを被った ぜんまい

都会では、採ったばかりのゼンマイを見る機会がないそうなので、写真に一枚 (^。^)

天ぷらで、食べます。( ただし、採りたてのを少し‥ )

柿の若葉

柿 畑

遠くに菜の花畑

春の山

芽吹き始めたばかりの山は、まだ、淡い黄みどり色で、山桜も点在。

よもぎ餅

≪ 佐渡のよもぎ餅 ≫ のラベル そのものの風景が見えます。

季節が静かな冬籠もりから、活発な春へと動き出しました。

いよいよ、GWに入りました。

陽ざしの明るさの中、田植えの準備が進んでいます。

水を湛えた田んぼには、人やトラクターが出て賑やかに忙しそうになってきました。

田起こし と あぜの草刈り

フル回転 の 忙しさ

佐渡は急に、活気が出てきました。

朝には小鳥のさえずりで起こされ、夕方にはカエルの大合唱が聞こえる季節(^u^)

田舎暮らしはのどかだよ~。解放的な気分になれますよ~。

ですが‥

まだ寒さが残る日が続き、苗の育ちが充分でないとかで、

3 日に予定していた実家の田植えは、一週間先に延ばすことにしたそうです (>_<)

☆。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。☆

佐渡おとなの遠足 外海府 と 真更川を歩く

ふり返りになりますが、4 月 23 日 ( 火 )

快晴の遠足日和

佐渡の北部に近い真更川を目指して、両津・北小浦地区から出発。

ドライブ距離が長くなりますので、体力のある男性が運転を担当して下さいました。

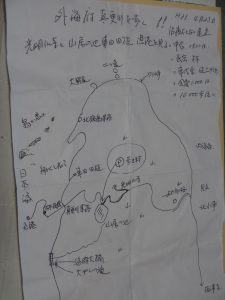

行程表

九品堂は、木食行道上人が住んで修行した跡地。

九品堂

銘さえ刻まれていない 丸い石が墓碑

木食は、火を通したもの ( 穀物 米・小麦・粟・稗ひえ・黍きび) などを食さず、

果物・山菜・木の実などのみで修行されたという。

車に乗って間もなく、また、止まれ止まれの合図。

佐渡の白キツネ

佐渡は、猿 熊 鹿 猪 などは棲んでいない、平和の地です。

ですが、春さなかのいっときだけ

白いキツネが、現れます ‥‥。

金北山の雪渓に、くっきり。

雪溶けが進み、( スリムな狐‥尻尾が大きめ )

旧北小浦小学校

ここは、沖の水中の岩場に棲むコブダイがよく知られています。

コブダイ見学のダイビングポイントまで、船が出される拠点となっている北小浦港。

永く君臨した弁慶からヤマトへ。 岩場のボスが交代したそうです。

いよいよ山へ入ります。

与六郎桜

佐渡随一と言われる与六郎桜は、推定樹齢 400 年とも、堂々とした山の主です。

今回の遠足の記念に、斜面に足を取られながらも写真を、

笑顔で一枚\(^o^)/

更に山の中の、光明仏寺へ。

南無阿弥陀仏

文字の先が尖った独特な彫りは、悪の因縁を絶つという≪刀剣名号(とうけんみょうごう)≫

奥深い山中で、穀物を摂らないで暮らすなんて、

木食弾誓上人の修業は、どれほど厳しいことだったろうと想像します。

その他にも、木食浄厳上人の名も教えていただいたのですが、詳しい関係はまだ不勉強です(>_<)

南無阿弥陀仏

この書体も、説明していただいたのですが‥(>_<)

山居の池 さんきょのいけ

山の中の、澄んだ水が豊かな大きい池。

山居の池 入り口

ここにも、刀剣名号の碑

池を一周し散策する予定でしたが、足元の道が細くてもろく、倒木もあり半周ほどで終了。

自然はゆったり穏やかに見えますが、無理はしないこと。 用心用心。

傍には、珍らしい草花がたくさん咲いていました。

白い?

薄葉細辛

「足元に気をつけてね」と、注意されて見ると、

葵の紋の形の葉っぱ、濃紫色の貴重な花が咲いていました。

「大岩かがみ」かな ?

長い山道を辿り、ようやく真更川の民宿「はやし」に到着。

さざえ あわび

海の宿らしいお料理がたっぷり並び、海藻いろいろ。

ワカメ ブリ しゃぶしゃぶで

ながも サラダ 煮つけ 卵焼き

さあ、また元気を出して。 午後の部出発。

車田植え の 田んぼ

ここは、車田植えの田んぼ。

今年は、5 月 18 日に古式にのっとって、三人の早乙女さんが丸く苗を植えていくのだそうです。

車 田

田んぼは、前方後円墳の形をしていて、北村さん個人の所有地。

持ち主の北村さんから、説明していただきました。

車田植えは、国の重要無形民俗文化財に指定されていて、

わずかに岐阜県高山と二ヶ所でのみ行われている、田植え習俗とか。

伝統を守ること、続けることに責任を感じていらっしゃるそうです。

毎年、テレビで紹介される行事。

ず~と、移動して

かなり急な山道を登ること 20 分くらい、下って 20 分。

関の大滝

鮮烈な山水が滔々と、滝壺に流れ落ちています。

木々も芽吹き始めていて、山はやさしい色。

今日は、 12,500 歩の遠足。

私にとっては、上り坂ありのかなり厳しい道のりでしたが、

それゆえに、満足度も十二分な遠足。

目で新緑を、沢音や滝に落ちる音を耳で。 贅沢な海の幸を、遠足のお仲間と。

昇り下りの坂を、頑張って歩いてくれた筋肉君達とともに

程よい疲労感を楽しんだ一日となりました。

後日

( 5 月 22 日 新潟日報 佐渡版 より )

車田植え

車田植えの紹介記事

田植えシーズンの終わりの吉日に、行われます。

佐渡の桜は、いよいよ終盤。

山の中の盆地にある、赤泊・川茂まで届きました。

旧川茂小学校の桜

花散らしの雨の後、花びらの絨毯。

毎月、第 4 木曜日の午後に ≪ かわもけんこう井戸端会議:会場 川茂会館 ≫ が、開かれていて、

25 日の、お花見の会に誘っていただきました。

お花見の会

地域のみんなと井戸端会議でつながりを作り、楽しみながら元気に暮らそうと立ち上がったサロン。

四月の例会日は、持ち寄った山菜を料理して、校庭の桜を眺めながらの昼食会という趣向(^u^)

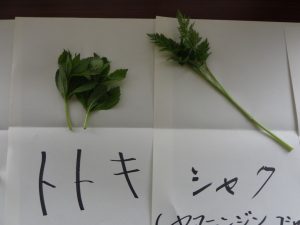

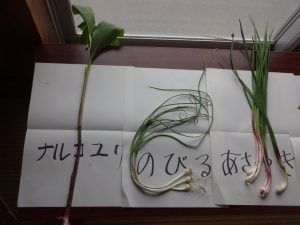

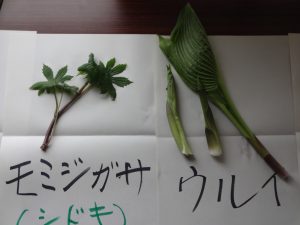

山菜 その 1

2

3

4

5

花いかだ

浜ぼうふう

山菜としてよく知られている、山ウド・こごみ・わらび・

セリ・ ぜんまい・よもぎ・タラの芽などの画像は、今回は省略。

さて、

朝、10 時に集合し、あ・うん の呼吸で、作業開始 です(^_^)v

集まった山菜を、女性陣が料理している間に、男性陣は会場の設営をします。

天ぷら

各種の天ぷら・草餅・栃餅・古代米おにぎりなどは、バイキング方式で取り分けます。

おひたしは、ごま味噌タレ・醤油マヨドレッシング・辛し醤油などで自由に味付け(^u^)

山菜の炊き込みご飯

わらび

山菜を味わえるのは、期間限定の山里の楽しみ。

賑やかに、手際よく、お母さん達の得意料理が並びました。

その他にも、サンドイッチ・きび団子をきび砂糖の蜜でなども。

メニュー豊富に集まりました(*^_^*)

生醤油

私たちは、先日搾った手作りの醤油をみなさんに味わっていただきました(^-^)

この、川茂の井戸端会議では、秋に開催される「かわも文化祭」にも、

農産物や手作り品のバザーを企画して、参加されているそうです。

元気なシニア世代が、地元の春の旬を味わう≪花見の会≫

身近な山菜のいろいろな調理の仕方や、昔の暮らしぶりを懐かしくお話するみなさんと一日。

貴重な植物を、たくさん知ることができました。

おそらくは、私たちが知る限りの

いちばん贅沢な≪お花見の会・山菜を味わう会≫に、参加させていただきました。

畑の端に植えっぱなしのチューリップが、花を咲かせました。

赤くつぼみがふくらんで、可愛いいようすに(^-^)

咲いた 咲いた チューリップの花が

(^。^)y-.。o○

並んだ 並んだ

(^u^) (^-^)

金北山の雪も、日ごとに溶けてきています。

金北山の残雪

春の山菜の王様タラの芽と、山ウドをいただきました。

タラの芽は、トゲトゲの木のテッペンにあって、素人には採れない貴重品。

ウドも、大きくなれば見えてきますが、土から芽生えたばかりでは見つけにくい山菜です。

ウド タラの芽

この春初めての、ふくふく丸いタラの芽、香りと苦みが魅力のやわらかいウド。

ウドは、ワカメとキュウリの酢味噌和えに。

タラの芽は、天ぷらで。

翌日には、ウドとタラの芽の天ぷらを作り、旬の椎茸を添えてミニ天丼にしてみました。

佐渡の山菜天丼セットで 、おいしく。

海老や魚がなくても、堂々とメイン料理と呼べる季節限定の一品\(^o^)/

春蘭

春蘭も天ぷらにして、食べる方がいらっしゃるそうですが、

珍らしい食材ではあっても、余りに貴重な花ですから、

眺めて楽しむ方が、好きです。

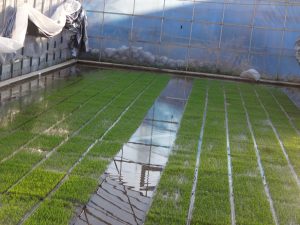

先日、種を蒔いた実家の苗は、順調に育っているようです。

苗が出そろいました

強い雨の日もあり、寒さのぶり返した日もありましたので、温度の管理も細心に。

≪苗半作≫という言葉がある程で、苗の出来しだいで作柄が決まるという意味だそうです。

苗起こしは、大切な農作業の一つです。

佐渡に、やっとこさ春が来ました。

なにがあろうとも、毎朝、豆を挽いてコーヒーを飲むのが我が家の習慣です。

朝の一杯

朝はここから

佐渡に移住してから新たに習慣となったのが、玄米コーヒー≪黒焼き玄米茶≫

黒焼き玄米茶

佐渡に移住して間もない頃、先輩の家で初めていただいたのが、黒い色をしたお茶。

おだやかな、温もりのある味が伝わってきました。

「これは、どういうお茶ですか?」

『佐渡産コシヒカリの玄米を、土鍋で三時間炒った黒焼き玄米茶ですよ』

「初めて見るビジュアルのお茶です。ビックリです」

『 いろいろな本を読んで、手術後の姉にいいのではと思い、作り始めたのですよ』

『 体が温まってね。ウチでは、毎日飲んでいますよ』と、先輩。

「 私にも、分けていただけますか?」

『 ど~ぞ。 薬缶に水の時から入れて、ゆっくり 20 分~ 30 分くらい煮出して下さいね 』

その出合いから、もう九年が経ちました。

最初の頃、お茶を煎じる作業は時間を計ったり、ひと仕事をするという感覚でしたが、

毎朝の習慣になってからは、生活のリズムの中に。

そうして、幾度もお訪ねするうちに、

『 これからは、自分で作ってごらんなさい。先ずは一緒に作ってみましょうね 』

と、作り方を見学させていただくことに成った次第。

今度は、自宅でおさらい(*^_^*)

佐渡産コシヒカリ玄米 で 黒焼き玄米の焙煎を、始めま~す(^-^)

コシヒカリ玄米

ここまで、一時間です。

ゆっくり、ゆっくり、気長に。

まだ まだ

やっと、だんだん熱くなってきました。手袋は必需品です(^u^)

まだ、半ば。

もう少し

火を強めて。 しかし、焦がさぬように。

三時間

やっと完成しました\(^o^)/

冷まして 完成

火加減に気を配りながら、熱さに耐え、根気よく。

ポットに入れて

家では、いつでも、ちょっとずつ。

美味しいお料理も、続けば飽きてきますし、

健康にも体にいいものでも、覚悟が無ければ続かないのですが‥。

不思議なことに、なぜか続いたのです。

出かける時には、持参して

佐渡に住めば、コシヒカリ玄米はいつでも準備できますが、

黒焼き玄米茶にするまでには、ハードルがチョイと高めかも(^-^)

もし、興味がありましたら

黒焼き 玄米茶

どうぞ、飲んでみて下さい\(^o^)/

素にして上質な、

ぜ~んぶ佐渡産の、黒焼き玄米茶です。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年