- 田舎の味

朝から、むし暑さを感じています。

今日は、食品表示法、栄養成分の表示が義務化される2020年4月に向けて、

加工食品の栄養成分表示制度について、どのように対応したらいいのか‥。

NICO (公財)にいがた産業創造機構さんが、個別相談会を開いてくれましたので、参加。

新潟へ。

☆。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。☆

畑では、キュウリが次々と取れるようになってきました。

取りたて 胡瓜

サラダや即席の塩もみの漬け物など、毎日食べきれないくらい!(^^)!

いつもの、つくだ煮を作ってみました(^^)/

タネをとって

種をスプーンで取り、塩もみして一晩。

塩漬けして

食感がよくなるように、水分をしっかりと絞ります。

つくだ煮

鷹の爪の小口切りと生姜の千切り、醤油と味醂と酢、地元のお酒を加えて、

煮立ったところに、キュウリを入れます。

強火で、手早く煮詰めて完成。

数日で食べきれるように、少量ずつ作って常備菜に。

ポリポリとした食感の“キュウリのつくだ煮”は、我が家の夏の定番。

その他、辛子漬けやしば漬けなどでも楽しめ、キュウリは重宝な夏野菜。

夏野菜

頂きものシリーズ

ナス各種・ピーマン各種・トマト各種‥ ありがたや、ありがたや。

雨があがった合間に、姉の家に遊びに寄ってきました。

ここ数年、義兄が挑戦中のシャインマスカット作り。

順調そうです。

マスカット

気候のせいなのか、剪定のせいなのか、肥料を施すタイミングせいなのか‥。

コレという出来にならなくて、試行錯誤を繰り返しています。

憧れの「本物のシャインマスカット」に近づけるよう、努力中の棚です。

今年は、どうかな?

紅てまり

羽茂・小泊の農家で作られた、さくらんぼ🍒

少し酸味のある、実の大きめな“紅てまり”は、可愛くて思わず買ってしまいました。

佐渡での生産は、まだ少ない品種のようです。

しっかりした実の心地よい食感と、楽しい味わいのサクランボ。

佐渡の果物のニューフェースが、多くの人に愛されますように(*^^)v

記録的な大雨が九州の南部や四国、東海の広い地域で災害を起こしています。

川が溢れ、山が崩れ、停電し、孤立となった集落‥。

避難されている方々の様子が、ニュースで伝えられています。

自然災害の圧倒的な力に、人間はなんと無力なことか。

どうか無事にと、お祈りしております。

何よりも、身の安全を守ることが大切ですね。

☆。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。☆

さて、今日は

先日摘んできた青い梅で、梅のシロップを作ってみました(^^)/

例年ならば、梅酒も仕込んで楽しむのですが、

何年もの前からのが、幾瓶も熟成中の状態。

と言うか‥あまり飲まれていないので…。

青梅

小粒ですが、きれいな青梅。

しかし、雨後なので梅の実にヒビ割れも多く、傷みもあります。

ゆっくり氷砂糖でエキスを引き出すのが普通ですが、

実にキズがあると、途中でカビることが心配です。

そこで、今回は速成で完成させようと思います。

炊飯器で

よく洗い、実を乾かしてからヘタを取り除きます。

梅のシロップの作り方を、ネットで検索してみると、

炊飯器に梅と氷砂糖を入れ、保温にONして半日ほど待てば、

簡単に、完成となるのだそうです(^^)/

梅シロップ

夏の飲み物として、酸っぱくて甘い梅のエキス。

氷と炭酸水で割って飲めば、疲れも忘れてしまうこと請け合いです。

歳をとると糖分を控えたり、塩分を控えたりしなくてはならない人もいますが、

たまにはの楽しみとして、梅のシロップをいただきま~す(^^♪

アルコールの飲めない人や子供も楽しく飲める、

安心の手作り梅シロップ、できました(^^♪

佐渡の豊富な竹の子のシーズンも、いよいよ終盤。

地場野菜を集めて、人気のあるホームセンターの入口の売り場に“真竹”が並んでいました。

真竹が出てくると、お母さん達は「今年も竹の子を、ぎょうさん食べた。もうこれが最後だね」

そう言いながらも、また、真竹を買っていきます。

昔から、竹の子と身欠きニシンと昆布で煮物を作ってきました。

竹の子 身欠きにしん 昆布

身欠きニシンは、臭みを抜く為に米糠で煮て、よく水洗いし、油分を落としておきます。

昆布は、煮物用の巻いたもの。

竹の子も軽く米糠であく抜きして、準備しておきます。

後は、ゆっくり煮て、

地酒と少量の砂糖を加え、醤油で味付けするだけ(^^)/

先輩のお母さんに、「佐渡では、何と呼ばれている料理ですか」

と、お聞きすると

「名前の有るほどのものでは‥ないねぇ~」と、あっさりしたご返事。

昆布が、少しクタクタになる位まで煮込むと、

竹の子に、身欠きにしんと昆布の旨味がたっぷり染み込みます。

佐渡の家庭の味、素朴な竹の子の煮物。

竹の子の煮物

畑では、夏野菜が次々と実り始めていて、

「お宅にはまだ無いようだから、よかったら、ど~ぞ」

夏野菜

やわらかく、歯切れよく、つやつやの夏野菜たちで、

サラダも天ぷらも煮物も、美味しい仕上がりに。

野菜作りのプロの畑から、我が家は、ありがたく頂きもの生活です。

ニュースによれば、昨日は西日本でも関東エリアでもゲリラ的な雨が降ったそうです。

佐渡おとなの遠足の 6 月 21 日 は、明るい曇り空に恵まれ、

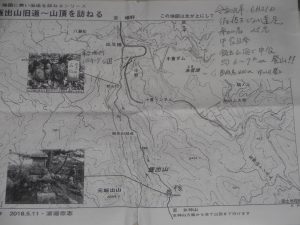

地図に無い道、飯出山旧道~山頂 ( 標高 540 m ) を訪ねました。

出又橋近くの公園、 七福神が並んだ広場に集合。

準備体操

登山に備えて、準備体操・足首や体幹ほぐし。

七福神

ここの広場から、遠足が始まりました。

登山道 入り口

ここから、想像していた以上の登山になりました。

スタート 一丁仏

スタートして間もなくのところに、石仏があります。

登山道の脇には、石仏が一丁 ( およそ109 m ) 進む毎に並び、

山道の案内と安全を見守ってくれています。

写真の左に赤いリボンが見えますが、木の枝に結ばれ登山ルートを示してくれていました。

小休憩

水分を取りながら、小休憩をはさみながら、ゆっくりと登りはじめました。

うっそうと茂る雑木林、尾根伝いに、けもの道のような、ほぼ道なき道を上って行きます。

急な坂道が続きますが、木の下なのでさわやか。

山頂にて

登りがキツかったため、途中の写真を撮る余裕もなく‥

うっかりすべり落ちたりして、同行のみなさんにご迷惑をかけることのないようにと、

同じ思いのお仲間と、慎重に一歩ずつ進みました。

登っても登っても、まだまだ山の中でした~(^v^)

山頂の仏さま

小さな仏さま達が、年月を重ねて、苔むして丸くなった姿で並んでいます。

赤泊線の 「 梨の木地蔵 」 と同じように、子供や家族の病の平癒を願って、

信仰の飯出山に供えられたものだそうです。

遠足のコース図

山頂には観音堂と、休憩所とトイレが設備されていて、

ここで、お昼のおむすびタイム(^-^)

山頂 到着

観音堂

案内板

説明によると、飯出山は 「 女人金北山 」 と呼ばれ、

女人禁制であった金北山に対しての、女性たちの信仰の山であったそうです。

そして、恒例の

山頂の風に吹かれながら、みなさんが笑顔で記念写真を一枚。

さて、同じ道を帰ります↓

途中の仏さま達

一丁仏

仏さま 1

仏さま 2

仏さま 3

道しるべ

上りには余裕がなかった為、目に入らなかった小倉の棚田が、はるかな遠く下に見えました。

小倉の棚田

途中に出合った花たち

小米 ( こごめ ) つつじ

かわいい ?

へびいちご

下りには、足元の花や風景を楽しむことができました (^O^)

薬草と知られる黄連 ( おうれん) や、山菜も豊富に見られました。

無事 下山

心地よい汗をかき、無事に下山して、ホッと安心。

出発前、昼食後、山を下りてからも、安全に歩き通せるよう柔軟ストレッチを行いました。

このストレッチが、よく効いて体の痛みがやわらいで、本当に助かりました(^-^)

小倉の水くみ場 ユキノシタの白い花

帰りの途中には、名水と云われる小倉の湧水場に寄って、喉をうるおし手を洗ってさっぱり。

私たちは、この名水を空になったボトルに詰めてお土産に。

飯出山への上りに 2 時間 30 分。下りに 1 時間 30 分 の行程。

その険しさを知ってか参加者は、 25 名 と今回は少なめ。

歩数計では、 11,000 歩でしたが、その一歩は何倍もの価値ある一歩に感じました。

お互いを思いやりながら、立ったままの小休憩を取りながらの登山。

無事に戻れて、やっと達成感を味わいました。

案内のために先頭に立ち、中ほどでは全体を見渡して、しんがりを務めてくれた男性方のやさしさ。

甘えることなく、明るい話題を見つけながらキチンと歩き通した女性達。

「 おとなの遠足 」 ならではの、チームワークを楽しみながらの、

個人では、とても行くことは出来ないコースでした。

山登り初心者に守るべき注意点として、装備の大切さを言われますが、

靴の役割、手袋の必要さ、飲み水の準備など、どれも大切な事と改めて感じました。

ストレッチが効いているとは言え、ふくらはぎも腿にもまだ鈍い痛みが残っています。

ですが、快い疲れです。

ありがとうございました (^u^)

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年