- 田舎の味

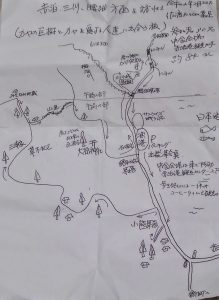

冬のおとなの遠足 赤泊・三川・腰細地区を訪ねる。

令和2年2月20日 参加者は‥30名

うす曇り サンライズ城ヶ浜を出発

今日のコースは、上り坂が長く続くそうですので、

いつも以上に、足腰のストレッチをしっかり準備しました。

赤泊・徳和には、榧(かや)の巨樹が多く残ってる地域ですので、

おとなの遠足で、見て廻ります。

さあ、

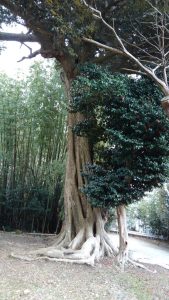

風雨に耐えた古木の威容は、風格と凄みを感じます。

この木の下に立ち、会えただけでも感動でした(^-^)

散歩コースの途中にも、まだ榧の木が残されています

個人のお宅の庭先に、保存されている榧の木があちこちに。

榧の木を守るため、道を少し曲げて通ります。

何本もの榧の木を見ながら、上って行くと

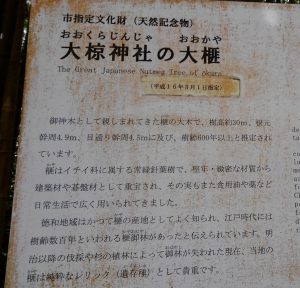

大椋(おおくら)神社に到着。

樹齢600年を超えると伝えられる、境内の榧のご神木。

虫に喰われたり、大風に枝を折られたり

傷跡がコブとなって、木の肌に残り

スックと立つ榧の大樹に、長い時間の歴史が見えました。

この境内で行われる徳和祭りは、(秋 9/15)

大獅子が、この急な階段を駆け上るという

勇壮で、迫力と熱気あふれるお祭りで知られています。

南佐渡は温暖で、榧の木が育つ環境にあった地域。

榧の実は、油分が豊富で栄養価が高く

香ばしい美味しさの木の実は、おやつになったり、

集めて食用油を採取したり、と重宝されたそうです。

貴重な保存食でもありました(^-^)

この榧で碁盤を作ると、年輪の目が細かいので、

手に優しく受け止めてくれ、長く碁を打っても疲れないのだそうです。

マニアにとっては、超~高級品として憧れの碁盤。

庶民レベルでは、榧の木は油分を含むため汚れが付きにくく、

まな板として、利用されています。

大切に保護されるということには、訳があったのですね。

てくてく

おけさ柿の、冬剪定。

粗皮削りと言われる作業で、

木の表皮に棲み込んだ害虫を、剥ぎ取ります。

暖冬のため、例年より順調に作業が進んでいるそうです。

てくてく、さらに てくてく。

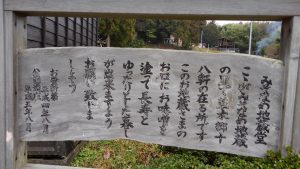

ここは、味噌舐め地蔵

小さなお堂の中には、赤いよだれかけをつけ、

味噌を塗られれたお地蔵さまが。

お口に味噌を塗って、

長寿とゆったりとした暮らしができるようにと、お願い。

草木地区で守られているお地蔵さまも、愛されているようです。

午前の部は、ここまで。

赤泊観光センターに戻り、昼食休憩。

お昼食は、ボリュームたっぷりのカツ丼と海老丼。

活力を補給しました。

さて、午後の部に出発。

狛犬が可愛いかったので、アップで。

境内には古木が、ここにも!(^^)!

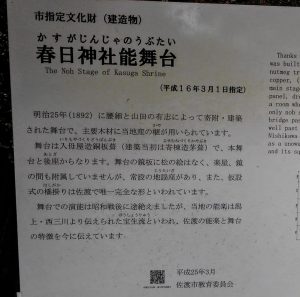

腰細と山田地区の、有志の方々の寄付で建築された能舞台。

本舞台と後座からなり、舞台の鏡板に松の絵はなく、楽屋も鏡の間も付属していません。

常設の地唄座があり、仮設式の橋掛かりは佐渡で唯一の完全な形を残しています。

この地の能楽は、潟上・西三川より伝えられた宝生流といわれ、

佐渡の能楽と舞台の特徴を今に伝えている‥とあります。

当地の油分を含む榧を用いてあり、土台の腐食を防ぐ作り。

佐渡には、多くの能舞台が保存されていますが

実際に見て、ここの舞台は本当に美しい姿でした(*^^)v

この高台は、本間の殿様の三川城跡であり、

赤泊小学校の旧三川分校が、建っていた場所。

今日の遠足は、およそ8km 13,700歩。

地域で守ってきた財産である大樹を見て

榧の木で始まり、榧の木で終わりる一日でした。

今、日本国中が大変なことになっています。

横浜港に寄港した、クルーズ船ダイアモンド・プリンセスに端を発した

新型コロナウイルスが、感染拡大しホットスポットとなりました。

全国に感染が広がり、

学校の卒業式が中止・休校に。

スポーツや音楽LIVEイベントの中止‥なども、

異例な変更や日程変更と、緊急事態が続いています。

佐渡市でも、ひな祭りのイベントや、冬の味覚カニの食イベントなども。

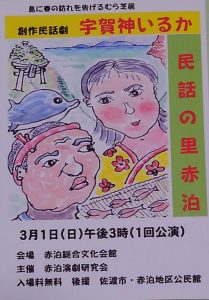

毎年公演を続けて、今回で29回目となるはずだった、

「島に春の訪れを告げるむら芝居」も、残念ですが 11 月まで延期となりました。

稽古を重ねた創作民話劇の、発表会目前でのことでした。

佐渡でも注意が必要です。

危機感を持ちながら、親も子達も企業も対応に追われているようです。

とは言え、2月も間もなく終わり。

暖冬の影響で、あちらこちらから早春の便りが聞こえてきます。

早春の香りと言えば、フキノトウ。

天ぷらにしたり、蕗味噌で、香りとほろ苦を楽しむことに。

ざくざくと刻み、ふきのとう噌味は早春の味 (^-^)

余談ではあります、この器は30年余り前から我が家の食卓にあるもの。

波型の切り口が一致しないと、丸い形の蓋となりません。

なかなか合わなくて、クルクル回して ^^)

面倒ですが、遊びがあって面白く大切な器です(^^♪

佐渡はフルーツが豊富

友人が育てた無農薬のキューイは、皮のまま齧ってもイケます。

佐渡産の牛乳で、ヨーグルトを作り

デコポンとキューイを添えて、いただきます。

ぜ~んぶ佐渡産の安心デザート(^^)v

おいしい、おいしい。

やさしい酸味と甘みで、売っているのとはチョイと違いました。

寒らしい寒さを感じないうちに冬が過ぎ、雨水を過ぎ、

いつの間にか、春の気配すら感じる陽ざしの日も。

遅くなってしまいましたが、

大切な冬仕事、我が家の味噌を仕込みました。

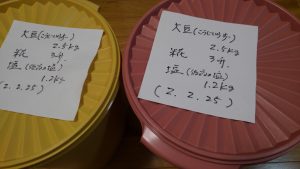

味噌の材料は、大豆・糀・塩 のみ。

二種類の糀と、二種類の塩で仕込んでみました。

素材はこれだけ (^-^)

さっそく、圧力鍋で大豆を煮ます。

フードプロセッサーで、大豆を潰します。

大豆が熱いと、糀の働きを妨げるので、

少しさましてから、糀と塩に混ぜ合わせ味噌玉に丸めます。

空気を抜くために、味噌玉を投げ入れます。

しっかりラップで蓋をして樽に保存。

タッパーウェアの蓋は、軽く圧力が加わる形状ですので使っています。

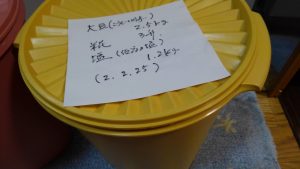

大豆‥2.5 ㎏ 糀‥2.5 ㎏ 塩‥1.2 kg

大豆が水を含み、1樽が10㎏。中辛の味噌ができ上がります。

二日間に分けて、三樽の味噌の仕込みを完了しました。

梅雨が明けた頃、発酵の具合を確認し天地返しをする予定です。

美味しい、お味噌になってくれますように(*^^)v

わが家には、大きな鍋も味噌蔵もありませんが、

簡単な道具で、毎年作るお味噌です。

毎年、2月11日 建国記念日は、

鮎出汁で蕎麦の会。

今年も、朝 9 時

鮎の会の会員が、集まりました。

会場前の雪かきや、看板を設置することから始まります。

見えないけれど、鮎出汁のかえしがたっぷり入った

一番大事な、蕎麦つゆ。

焼いた鮎の香り、甘さと旨味が濃い蕎麦の出汁つゆ ( ^^)

それからは、蕎麦を美味しく食べるために

あれこれ、持ち寄った材料で思い思いに作ります。

佐渡の発酵食品、糀と鷹の爪たっぷり入りの辛いおかず。

会員のお母さんの定番、冬の味です。

干椎茸と昆布出汁の効いた味噌汁でのばし、これも蕎麦にかけて。

竹の子を塩漬けし、水で戻して、乾かしてを

3回繰り返したそうです。

出汁がよく染み込んだ、手作りの絶品シナチク !(^^)!

蕎麦の出汁を取った後に、甘露煮。

ツルツルトロトロのながも・大根のせんぞうぼう‥も。

焼魚に添えても、大根おろしとしても辛味が効いて美味しい。

佐渡では、蕎麦に大根おろしの薬味で食べる食文化はないようですが、

辛み大根とかつお節をのせると、蕎麦にあいます(*^^)v

ツーンと小気味よい辛味の葉わさびは、早春の楽しみ。

持ち寄った薬味を、好みにトッピング。

蕎麦を、バリエーション豊かにいただきました。

基本のネギと柚子で。

栃餅は、あんこ と きな粉( ^^)

おむすびに🍙握ります。

地元のフルーツで、デザートも(^-^)

羽茂のハウスの、もぎ立て越後姫。

西三川産、桃のシロップ漬け と 隠し味の蜂蜜

みんな合わせて、デザートに

地元産くだものと、団子をシロップ味で。

さあ、揃いました。

一年に一度、この日に、こうして集まって、

黄金鮎の出汁で美味しく蕎麦をいただく、鮎蕎麦の会。

みなさん、意気軒高。

賑やかに、飲み、食べ、おしゃべり。

昔ながらの味を、みんなで作るのも楽しい共同作業。

蕎麦を育てる人、

コシのある蕎麦打ち名人がいて、

自然薯を掘る人がいて、

鮎を取り、焼いて、出汁用に保存する人あっての鮎の会。

裏方に徹して準備して下さる先輩方に、

そっと感謝しながら

我々一般会員は、陽気に楽しむ日です。

寒さの季節ゆえ、昼ご飯のあとはのんびりテレビタイム。

チャンネルをくるくる回しても、同じようなワイドショウばかりです‥が。

チャンネルの途中で、生き生きとした方言が聞こえてきて、

ついつい、見入ってしまったドラマがあります。

テーマは、長崎・島原に伝わる和菓子 “かんざらし”

白玉だんごを、地元の豊富な湧き水で冷やし、

特製の砂糖蜜で食べるのが、かんざらし。

今では、まぼろしの味となってしまった、

“かんざらし”復活までのストーリーでした・・・。

・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・

そこで、テレビに映った“かんざらし”の蜜のレシピを参考にして、

我流のかんざらし作りに挑戦してみました。

大寒の頃に餅米の粉を晒した白玉粉で、だんごを丸めて。

佐渡のキビ粉も入れて、紅白のだんごに。

白玉粉ときび粉を半分ずつ、配合。

チョットほろ苦味。

つるつる、しこしこ、ふわふわ。

水に砂糖を加え、黄ザラメ・黒糖・水あめ・隠し味の蜂蜜・塩ひとつまみ。

1/2程に煮詰めて、“蜜” 完成。

思ったより、サラッとした出来上がりになりました。

食べものの文化を受け継いでゆくには、どうしたらいいのでしょう?

島原だけでなく、どこの地方でも起きている問題です。

いちど途絶えてしまった食文化を、復活させることがいかに難しいことか。

必死に取り組み、道を拓き守ってゆく。

継続は力 ではありますが、継続は難し でもあります。

ともかくも、我流ではありますが、

団子と甘い蜜の組み合わせの、“かんざらし”は

間違いなく美味しかったです(^^)/

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年