- 田舎の味

寒さに、気分と体がこわばってしまう朝が多くなってきました。

簡単で温まる我が家の定番、水炊き鍋メニューに

欠かせない柚子が

産直野菜の売り場に、たくさん並ぶようになってきました。

自然薯と柚子

自然薯をすり鉢ですりおろし、カマスやアゴ出汁で濃い目の味噌汁でのばします。

糀の甘酒

糀の専門店、両津の塚本糀店をお訪ねしたおり、お土産にいただいた甘酒は

ミキサーにかけてある、なめらかタイプです。

飲む点滴‥とか、上手なコピーをつけられ、ここ数年は糀の甘酒が注目されています。

味わってみると、わずかに柚子の香りを感じました(^_^)v

ゆず餅

柿餅本舗が毎年、柚子の季節に作る香りのお餅。

皮の部分を刻み香りを出し、汁も搾り餅に加えています。

白い部分は苦みを含むので、取り除いています。

そして、お餅を搗いた日は、

残りの部分をお風呂に入れて、柚子のお風呂を楽しむオマケ付きです(^_^)v

冬になると出まわる、地元のみかん。

小粒で皮の薄いまん丸みかん。

味は、酸っぱくてパンチある香りと味が魅力の、羽茂の地みかん。

小粒 みかん

みかんジャム

みかんの皮も入れて、少しほろ苦味の素朴なみかんの香りを楽しむ定番のジャム。

西三川のりんご農家さんに分けていただいた、青リンゴのグラニースミスでもジャムを。

グラニースミス

グラニースミスは酸っぱくて、さくさくの食感が魅力の青りんご。

ジャムやアップルパイなどに加熱したほうが、美味しい気がします。

グラニースミスのジャム

刻んだリンゴの形を少し残して、酸っぱくて食感のサクサクしたジャムの出来あがり。

季節の果物を煮て、砂糖を控えめのジャムを作るのは季節ごとの楽しみです。

生産者さんがすぐ近くにいて、旬の時を外さずにリンゴやミカンが手に入る幸せ。

雨とみぞれと雪が、入れ替わり立ち替わり、冬の入り口。

金北山に白いベールがかかり、雪の降るようすが見えています。

今日は、たくわん漬け用に干していた大根を米糠に漬け込む、

冬仕事の日としました。

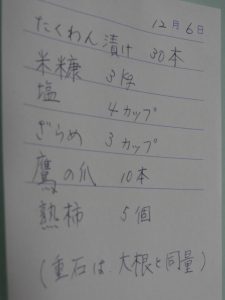

たくわん漬け 準備

樽の中で、塩・ざらめ・鷹の爪・熟柿を混ぜ合わせて置き

別の大きな樽に、本漬けします。

米糠に並べて

たっぷりの米糠に大根を並べて、米糠を振り、大根を並べて、米糠を振る繰り返し。

干した葉も漬けます

香りが良くなるようなので。

重石を載せて

準備さえ整えば、たくわん漬け作業はいとも簡単に終了。

漬けてしばらくすると、水があがってきますので、重石を半分にすること。

青森出身の友人から、たくわんに漬ける米糠の配合を教えてもらってから

毎年続けて漬けてきて、今では我が家の味に定着したレシピです。

家族の多い友人は、この倍を漬けますが、

歯応えがポリポリ、大根の甘みと辛みのバランスがよくて、

冬の食卓には欠かせない、人気の逸品。

樽からあげたばかりの漬け物があるなんて‥しあわせな食卓。

青森の生れの友人は、りんごを干した皮を入れますし、

別の友人は、みかんの皮がいいと言い、そこからは好のみに応じて自由です。

私は、おけさ柿の熟柿を入れていますが、

何故か古漬けになっても酸っぱくなりすぎないで、ほど良い品格を保ってくれます。

米糠 基本のレシピ

大根の大きさ、干し具合、いろいろですから‥適当に、自由に。

昆布や柚子も香りを豊かにしてくれるので、欠かせないという人も(^_^)v

ひと月もすれば、寒さと、塩の米糠が、たくわんを美味しくしてくれる頃。

素朴な漬け物の代表、沢庵を漬け終えて安堵しました。

冷え込んだ今朝は、室内温度が7度でした。

車のタイヤを冬タイヤに替えてもらいました。

これからの長い冬、雪道運転の準備を終え、ひと安心。

佐渡暮らしでは車に乗らない日は無い‥‥、ゆえに、いつも緊張してしまいます。

☆。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。☆

ほぼ1か月前から、冬支度がいろいろ進んでいるようで、

見かけた風景のいくつかをUP。

蕎麦を干して 10/13

もう少しで、なめらかなコシと香りの新蕎麦をいただけます(^u^)

自然のもつやさしい色あい (^_^)v 蕎麦の茎が好き。

白菜 少し天日干して漬け込む

基本のとおりに、塩と鷹の爪でしっかり漬け込みます。

「少し発酵してからが、美味しい」と、白菜が大好きな夫は、じっくり時を待ちます。

花梨が、野菜の産直売り場に並んでいましたので、さっそくエキスを集めることに。

花梨

種も一緒に入れて、煮て、搾りました。

花梨のエキス

根気よく、ゆっくり煮詰めて、のど飴の完成。

この色味も、不思議な深みと温かさがあります。

花梨エキスを煮詰めて のど飴

干し始めて半月ほど、たくわん用の大根がしわしわになってきました。

塩分を控えるようにとの、ご注意もあるお年ごろですので、

季節の味わいとしてチョッと楽しみ、みんなで分け合うつもりです。

たくわん 大根

ハブ茶とか決明子と呼ばれます。

ハブ茶

今年のデキは今ひとつでしたが、乾かしてから、豆をサヤからむきます。

目の疲れた時に煎じて、飲むといいそうです。

数年前から、少量ずつですが作っています。

母親たちが晩秋の台所で、作業していただろうことばかり。

寒さと冷たい雨と強い風がセットで、数日続いています。

季節の変わり目。

金北山に雪が積もり、平野でも雪がちらつきました。

農家では、秋の農作業が無事に一段落した頃。

収穫に感謝して一服しましょうと、新蕎麦の会に誘っていただきました。

会場の案内

おつまみ

自家製の野菜と、懐かしいオカズをおつまみにして(^O^)

春の山菜のぜんまいの煮つけ、切干し大根、きんぴら、熱々のおでん、煮豆なども。

栗のおこわ 蕎麦かりんとう

新蕎麦

茹で立ての十割蕎麦は、コシあって、ふっくら香り豊かです。

食レポを、上手く表現できないのが残念ですが、

蕎麦の味ってこんなにフレッシュだったんだぁ~。

本物は素朴で旨し。

しなやかさとしっかりした歯応えを合わせ持っていて、素直に美味しい。

飲み物

飲み物 地酒

飲み物は持ち寄り、蕎麦の会の準備も手伝いながら、わいわい賑やかに。

おしゃべりタイム

☆。。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。☆

そして、ボジョレーの日には、

しばらく振りに集まりましょうと、先輩宅にお呼ばれ。

おしゃべり

たくさんのお料理と、おしゃべりがメインの会。

嬉しいのは、「あなたの為に作ったのよ、しっかり食べてね。」

勧めて下さったのは、かぼちゃと小豆のいとこ煮

美味しく煮るコツは、かぼちゃの味がいいものであること。

小豆をいっぱい入れて、素材の味だけでも充分に甘さも旨みも出てくるそうです。

母のように、姉のように、いつも体を気遣ってくださるお料理には、

やさしさが溢れています。

今夜の飲み物

本音で話しをすれば、共感するところあり、別の考え方もあることを知ります。

永いお付き合いだからこそ、身構えをしなくとも戒めの言葉に耳を傾けられたり、

弱気をもらしても、励ましの言葉が素直に心の芯へ入ってきたりします。

そして、

これ以上太っちゃいけないね~と言いながらも、たくさんご馳走になった夜でした。

☆。。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。。。。。☆

その翌日、芋掘りの名人がいて、麦ご飯と自然薯の会に。

自然薯

絵のモデルだった自然薯は、すり鉢の中。

老若男女が、ワイワイ騒ぎながら、代わり番こに、根気よくすりすり。

子供たちと自然薯をすりすり

出汁の効いた味噌汁でのばせば、完成。

きんぴら

羊羹 黒糖と三温糖

小豆から餡を作った、手作り羊羹。

写真がボヤいますが、ほぼト○ヤの味に迫る感じ。しっかりなめらかに練られています。

酒を飲む男達も、自然な素材のデザートにはよく手を伸ばして、人気の一皿でした。

ブリ

佐渡で捕れた10Kg越えのブリ。

ほど良く脂がのって濃い旨さ。冬場の酒の肴は、これが定番。

持ち寄って

麦飯 自然薯 ブリ

今夜のメインは、佐渡産のブリトロに、自然薯の山かけ。

海の幸と山の幸の、極上のコラボーレーション。

一堂、感嘆の声をあげ、「 いただきま~す。」

豊かな秋のご馳走を3日間もハシゴして、満喫。

ただの飲み会ではありますが、その度に友人が増え、親しさが深まります。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年