- 田舎の味

光がまぶしく注ぎ、風もやさしくそっと吹き、待ちに待っていた春が来た\(^o^)/

外へ出て、深呼吸。

気持ちまで伸びやかに 春、春。 やっと春。

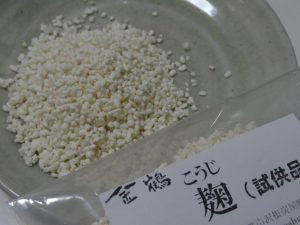

今日は、酒蔵の方から、酒蔵で造った麹を届けていただきました。

麹は、佐渡の蔵元「金鶴」で知られる、加藤酒造店さんの

酒米『五百万石』を60%まで磨いて、精米されたもの。

実際に酒造りに使う麹と同じように、麹室で手作業で造られた麹だそうです。

酒蔵 金鶴さんの麹

麹の持つ酵素の働きで、お米を糖化して、やさしい甘酒ができるそうです。

麹とご飯で造る甘酒は、アルコールが0%ですので、子供も授乳中のママさんでも

安心して飲める、うれしい甘酒。

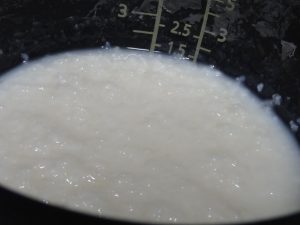

炊飯器の保温モードで

麹‥‥100g ご飯‥‥200g ぬるま湯(お風呂くらい)‥‥300cc

炊飯器の蓋を閉めないで、布巾をかけ、時々かき混ぜながら5~6時間で完成。

保温中

かき混ぜる度に、ご飯がなめらかに変化していくので、麹の働きぶりを実感します。

出来あがりました

おだやかな甘さ 甘酒

味わいは、とてもピュアで、すっきりクリアな甘さ (^_^)v

普通の米麹と異なり、酒米を研いで、研いで造られた特別な蔵元の麹。

滋養ゆたかで、安心の甘酒は、家庭でも簡単に造れますので、

いろいろな場面で、食卓に上るようになると喜ばれると思います。

たとえば

上質で少量でも滋養豊かで消化吸収のよい病院食が頂けたら、まさに、飲む点滴です。

お米のやさしい甘さが、麹で更に凝縮されて、なめらかで美味しいこと(^O^)

学校給食などで、佐渡のお米で造る甘酒の味を、味わい知る体験ができたらいいな(^_^)v

家庭では子供からお年寄りまで、おだやかな甘酒が体を温めてくれそうです。

我が家では、麹で造る仕込み作業として、この冬に

味噌を20㎏・餅米入り塩麹3㎏・南蛮菜(ナンバンジャー)を造りました。

佐渡では身近に色々な麹があり、大活躍しています(^。^)y-.。o○

以前に、甘酒を造った時のブログです。

春への一歩、雨水を過ぎたあたりから、陽ざしに明るさと輝きがあふれてきました。

我が家の小さな雛飾りも、部屋をふんわりと和ませて、並んで春を待っています。

☆。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。。☆

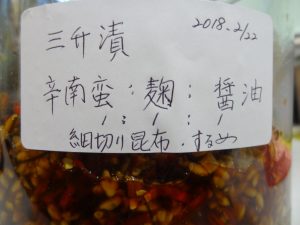

佐渡では南蛮菜(ナンバンジャー)と呼ばれ、麹を使った保存食の仕込みも寒の楽しみ。

麹 辛南蛮 醤油

1:1:1 の割合

“ 仕込みもの ” と呼ばれる、三升漬け。

味噌を仕込む時に、麹を多めに注文しておきます。

そして作るのが、南蛮菜。

“ 辛い おかず ” の意と教えてもらいました。

今回は基本の分量に、旨みとなる成分の、細切り昆布と干しイカをプラス。

干しイカ

麹の発酵の手助けを借りながら、時々かき混ぜ、ひと月ほどで完成。

醤油 麹 辛南蛮 昆布 するめ

地元のお母さんは工夫を重ね、自分の個性を味に出して楽しんでいるよう(^_^)v

辛南蛮を、干して加える人、塩浸けにして水分を抜いて加える人、そのまま使う人あり。

仕込み 完了

香りづけに、柚子を入れても美味しくなります。

あつあつ炊きたてのご飯にのっけて、いただきま~す(^。^)y-.。o○

野菜炒めやナス炒めにも、意外に和風マーボ豆腐にすると、

ピリッと辛みと麹のやさしい甘みが同居して旨みをUP。

毎年、少しずつ仕込み方を変えてみたり

食卓にあると便利な、常備食です。

午後から、また吹雪。

朝の一便のみ佐渡汽船は出航しましたが、他はすべて欠航となりました。

今日のさわやかな若者たちのビッグニュース(^_^)v

羽生結弦君がオリンピックで金メダル。

そして羽生永世七冠を破った、中学生棋士藤井聡太君が

朝日杯で優勝し、最年少で六段に昇段しました。

寒の時季の大事な作業、

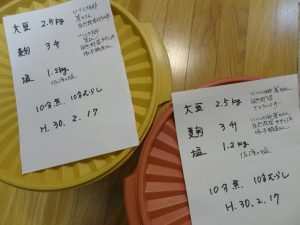

今日は恒例の、味噌の仕込みをすることにしました。

麹 塩

“ いつくの郷 ” 笈川さんの自然栽培の米、ササニシキに、

塚本糀店さんが味噌用の糀を付けたもの。

塩は、佐渡の塩。 混ぜ合わせておきます。

浸し大豆 さといらず

自然栽培の大豆を、ふっくら一晩浸して

茹で豆

圧力鍋で茹でる。

フードプロセッサ-で

フードプロセッサーで大豆を潰し、少し冷ましてから、麹と混ぜ合わせます。

味噌玉

空気を抜きながら、味噌の玉を作ります。

味噌玉を投げ入れ

容器に投げ入れ、更に空気を抜きます。

味噌の麹は空気が無くても、発酵の力を発揮するそうです。

味噌仕込み 出来あがり

我が家の味噌を仕込み続けて、20年以上。

いつものように、無事終了しました。

ほッ\(^o^)/

味噌仕込み

大豆 2.5㎏

麹 2.5㎏

塩 1.2㎏

原材料はこれだけで、中辛の我が家の味噌が完成。

出来あがると、およそ10Kg となります。

原材料のササニシキと大豆のさといらずは、自然栽培で育てられたもの。

自給自足をめざして自然栽培に取り組む、

“ いつくの郷 ” さんに分けていただきました。

身近に安心素材と出会えることができ、

そして、ちょっと手を加えることで体に優しく、

おいしいものをいただけける喜びを感じます。

梅雨が明けたら、天地返しをして、ゆっくり熟成を待ちます(^_^)v

今日は、川茂(赤泊)黄金鮎蕎麦の会。

今回は栃餅を味わう趣向も加わり、山の幸、海の幸満載の、ぜいたくな宴となりました。

朝の9時に集会所に集合し、み~んんなで作ります。

先ずは、昨年の夏に捕った子持ち鮎を乾かした黄金鮎で、出汁を取るところから。

黄金鮎で出汁取り

灰汁抜きに苦労した栃の実を加え、餅米を蒸し上げます。

栃餅の蒸し上がり

柿餅やさんが栃餅を搗くの図。

栃餅を搗く柿餅やさん

自然薯を摺って摺って、また摺って、鮎の出汁と合わせます。

たぶん、明日は筋肉痛かな?

自然薯を摺って摺って

竹で作った杯で、地元の地酒をいただく

燗も良し、冷やもまた旨し。

青竹を割って杯を作り

天ぷらの盛り合わせは

蕗のとう、セリは雪の小川からの初物。

野菜 天ぷら

カボチャ、ジャガイモのかき揚げと、鱈の天ぷら。

たくわん、キンピラも家庭の味で、ぜ~んぶ地元の食材、手作りです。

天ぷら、キンピラ、たくわん

ほぼ、準備が整ったところで、さて、会長の挨拶

さあ、飲むぞ、食べるぞ!!

会長挨拶

赤泊で獲れた、真鱈、マグロの刺身も加わり、さらに酒がすすむ。

鱈、マグロの刺身

春を告げるセリは、天ぷら、からし和え 二種。

セリの和からし和え

小皿に少量をおしゃれに盛りつければ、粋なお通しになるセリも

タッパーで、分け合う。 格好をつけない田舎流。

鱈汁

鱈の白子のポンズ合えは新鮮ゆえに、ふっくらなめらか。

(写真に記録するのを忘れました)

蕎麦チップ

蕎麦チップは、ちょっと振り塩味と、カラメルと合わせたチョイと甘めの 二種。

殻から剥くのに、時間がかかった労作の銀杏。

銀杏

さあて、真打ち、鮎蕎麦の出来あがりです。

鮎の濃いめの出汁をいただいてみると、いつものアゴ出汁との違いがわかり楽しめます。

溜まり醤油を使いましたので色が濃く見えますが、味はまろやかです。

鮎蕎麦の出来あがり

デザートには、餡を添えて、栃餅を(^u^)

栃の実がツブツブと、ほんのりとした渋みの後口が秀逸でした。

栃餅に餡をつけて

シメのご飯は、古代米(黒米)入りのお赤飯

モチモチしっとりふっくら、心も体も大満足でした。

黒米入りお赤飯

鮎の会の新年会を兼ねて、集会所に集まって気楽なおしゃべりの会。

蕎麦を打つことに情熱を傾けている方の、蕎麦と

焼いて乾燥し、出汁のために保存した子持ちの黄金鮎。

参加者は30人程。

父さんも母さんも、爺さんも、お嬢さんも一緒に。

出汁をとったり、食材を刻んだり、銀杏を剥いたり、自然薯を擂ったり、竹を切ったり。

わいわいおしゃべりをしながらの準備が、また楽し。

並べてみれば、身近な素材ばかりで、豪華なものはありません。

田舎料理は、いまや、とてもとても貴重なもの。

それをよく知っている皆が、懐かしい味を作ることを楽しみに集まります。

平成30年、沢山のいいことがありそう。

元気な人達との飲み会でした。

冬の大切な仕事

我が家の畑で育てた、えごま・決明子の種を採る作業をしました。

決明子

サヤのを、来年用の種に採りました(^_^)v

別名を、はぶ茶、エビスグサとも呼び、軽く炒ってお茶として飲みます。

育てるのはとても簡単です。

我が、柿餅本舗の新商品「えごまのかき餅」に使っている『えごま』

えごま 決明子 えごま

茶色の皿に、白と茶色の種。

えごまの種を二種類。

保存 種

交配しやすいと教えてもらいましたので、場所を離して種を蒔きました。

えごまは、紫蘇科の植物。

醤油や味噌とすり合わせ、餅や茹でた野菜にかけて食べると香り豊かで美味しい(^O^)

「パラリと蒔いておけば、勝手に生えてくるよ」と、先輩から分けていただいた種。

育てたというより、自然に育ってくれました。

収穫の時期が遅くなったらしく、かなりの実が畑に落ちてしまったようで‥。

敷物の上で干して、深みのある樽の中で振るって採取。

そこから、充実した種とゴミと分けることがケッコウ面倒なことも経験できました。

始めてなので少量ですが、無事に自家用の種を採れました。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年