- 佐渡の行事

夜には秋の虫の鳴き声が、にぎやかに聞こえるようになってきました。

台風21号と、その後にも大雨が降ったために、水が溜まっている田んぼも見受けられますが、

佐渡の国仲平野はみごとな黄金色に色づいてきました。

黄金色の稲田

国仲平野

稲刈りに向かう コンバイン

コンバインが移動中でした。

稲刈り始まる

\(^o^)/ (^O^) (^-^)

山の田んぼ

秋空 天高し

サギの大集会

サギ達が調整池のフェンスに並んで、稲田の具合を話し合っています。

スズメの一群が、楽しそうに飛び回っていたり、

別の田んぼでは、身近な猛禽類トンビが集会中・・・。

朱鷺の棲む島、佐渡は、鳥たちの楽園です。

手前の調整池は、役目を終えて今は水が抜かれていました。

いよいよ、ようやく、始まった稲刈りの風景。

今年の作柄は、如何でしょうかね。

八十八の手数をかけて、育てた佐渡産コシヒカリ。

楽しみです(^_^)v

明るく稲穂が波打つ、おだやかな秋晴れのスケッチ 。

田んぼの畦にみんなが出揃って、てんやわんやの収穫の時は、直ぐそこまで来ています。

半月後にはまったく別世界の、水田風景になりますので、

それ故、この豊かな景色が愛おしいです。

実家の稲刈りは山あいの高台にありますので、来週の週末頃からとか。

猫の手部隊、手伝いに出動の予定です (^_^)v

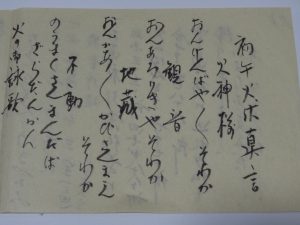

地蔵盆とは、8月23日に近所のお地蔵さまのお堂に籠もって真言を唱え、

翌日24日にはお坊さんにお経を唱えてもらう行事・・・とか。

お隣さんに誘われて、初めて参加しました。

八幡中町 お地蔵さま

夜の7時にお堂に集まり、真言を唱えます。

この夜には17人がお堂に集まって、チンチンと鉦(かね)を叩き、

トントンと太鼓を打ちながら、真言を唱えました。

お馴染みの赤いよだれかけを首に巻いたお地蔵さまは、本来は子供の守り神だそうです。

地蔵盆は宗派を問わず、どこの家でも参加できることで続いてきました。

弘法大師(後の空海)の広めた真言は、お葬式の時にも唱えられるので

真言の意味が‥まだ‥よくわからないのですが‥‥。

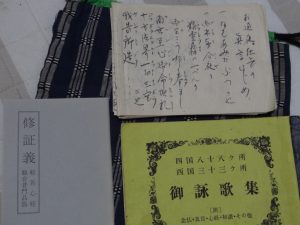

御詠歌集

母が使っていた御詠歌集を、実家から借りてきました。

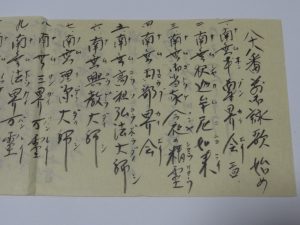

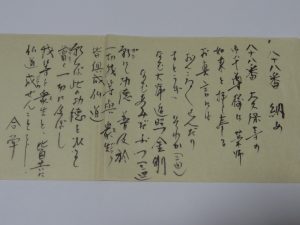

すると、御詠歌集に挟まれて

母の手書きの文字が、出てきました (^_^)v

その他にも

地蔵念仏

この色々な真言が、どういう時に唱えられるのか、さっぱり区別がつきません。

大先輩のみなさんは、毎月二十日にお堂に集まり地蔵真言を続けてきましたが、

高齢化が進んだこと‥、若い世代は勤めがあって参加できないこと‥などで、

継続が難しくなっていました。

そこで、昨年に、八幡町中町地区の総会が開かれ

初春 お盆 春の彼岸 秋の彼岸

年に四回は、お地蔵さまに集まることに変更されました。

止めるのではなく、回数を減らすことで、少しでも永く行事を継承して行こうとしています。

佐渡では、お地蔵さま、道祖神などが道の側に多く見受けられます。

お堂に集まりチンチンと鉦を叩くのは、お婆さんの役目と思っていましたが、

その順番が自分に回ってきた‥その歳になったってことらしいです。

年が明けて、もう14日になりました。

八幡町地区では、子供たちが参加できるように、日曜日に “ とうらいや さん” “ と~どや さん ” をする所が多くなってきました。

とうらいやさんは、本来なれば15日に、竹や藁で台を組み、炎の色が美しく見える夕方に正月飾りを焼きます。

神聖な火で、子供の冬休みの書き初めや注連縄を焼き、その残り火で昆布・餅・するめなどを炙って、無病息災を願って食べる正月の行事。

「とうらいや」さん の前の晩に、その年の役宅で行われるのが “ せ~の神 さま”

今年の我が家は、小正月の行事の歳神さま ( せ~のかみ様 ) の、当番にあたっています。

床の間

前の年に教えていただいたのを真似て、床の間に飾ってみました。

赤飯とお供え餅、お神酒と御幣を飾ります。

両脇に置く藁の束の謂れは、よくわからないそうですが、教えていただいたままに。

幸いにもこの日は、穏やかな陽ざしに恵まれました。

道祖神

小さな祠に、御神酒とみかんをささやかにお供えします。

当番の家 旗を目印に

集落の路傍の神さま、集落の境などで祀られている、いちばん身近な道祖神さま。

調べてみると、所によって形がずいぶん変わっているようですが、

私たちのところではこんな感じです。

翌日のとうらいやさんの朝に、来年の当番さんに一式をお届けして、お役目を無事完了。

正月気分が明けて、さあて、普段の生活に戻ります。

佐渡の9月15日は、佐渡中の秋まつりが集中する日。

稲の刈り取りは、このお祭りを祝ってから本格的に始まります。

我が家は八幡地区にあり、八幡神社の祭礼の日です。

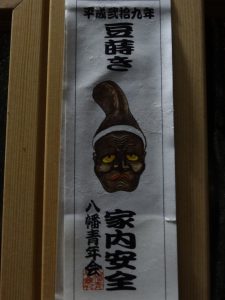

秋祭りは、地区の青年会が中心となって、賑やかに太鼓や大獅子・赤鬼・青鬼・マメが各家を廻ってくれます。

日中には、子供たちが樽の神輿とともに、明るい掛け声で地区中を練り歩きます。

お祭りに参加する子供たちは、特別に学校はお休みのようです。

子供たちの神輿

一日中、太鼓の音が近くなったり、遠くなったり。

朝早くから、賑わいが聞こえてきました。

青年部の人は、朝三時起きし、神社でお祓いを受け、四時から出発したのだとか。

八幡 青年部

我が家あたりは、夜の九時半頃に来てくれました(^_^)v

赤鬼さん 青鬼さん

家内安全、健康を願って、獅子がガブリ。

ご利益の、アラタカならん事を(^。^)y-.。o○

獅子に ガブリ

これで、今年も家内安全‥のはず。

豆蒔き 家内安全

青年部のみなさんは、今年は24人。

50歳で定年制を採り入れたので、青年部の人数が年々減っていく状態だそうです。

素朴なお祭りが、地域の人によっていつものように行なわれる幸せを感じる一日でした。

秋空に、たくさんのトンボが飛び交い

平野の稲の色が、明るい黄金色に実ってきました。

いよいよ、稲刈りが始まりそうです。

水平線の向こうまで 黄金色の海

佐渡の米蔵

☆。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。☆

今日は、西三川から豊田までの地域の祭礼の日。

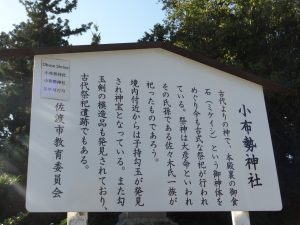

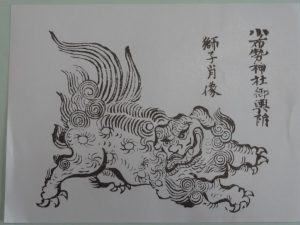

しままるしぇ にも、小布勢神社の大獅子が商売繁盛のお祓いをして下さいました。

迫力の 大獅子

大獅子

雌獅子 雄獅子

小布勢神社

しままるしぇ 前にて

ほら貝の音 と 共に

以前は、大獅子は二日間をかけて、各家の門付けをしたのだそうですが、

今は、若者たちの笑顔を、軽トラに乗せて、一日で回りきります。

今年から、しままるしぇ と しまふうみさんもお祓いをしていただきました。

四年目に入ったしままるしぇは 、雄獅子と雌獅子に見守られて、

ますます、お客さまで賑わうお店となりますよう‥。

秋のおだやかな重陽の節句の日、小布勢神社の祭礼を祝い、お客さまと楽しみました。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年