- 佐渡の行事

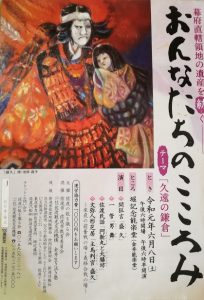

毎年、6 月の第 2 土曜日に公演されている、「おんなたちのこころみ」

6 月 8 日、6 時 30 分より、開演。

金井能楽堂に、観に行ってきました。

毎年、会を重ねて今回で15 回目の公演となるそうです。

演目は

間狂言 「盛久」 ( 大蔵流 )

一 管 「男舞」 ( 一噌流 )

佐渡民話 「阿新丸と大膳坊」 ( 佐渡民話語り部の会 )

文弥人形芝居 「主馬判官 盛久」 ( 常盤座 )

主催は、佐渡の能を識る会

普段はなかなか観ることができない、演目ばかりです。

佐渡文弥人形芝居が、国の重要無形民俗文化財の指定を受けたのが昭和 52 年。

平成元年に、本間照代さんが初代の代表となって、文弥人形芝居の仲間を誘い、

女性ばかりの一座<常盤座>を旗揚げしてから 30 年目となるそうです。

奥の深い芸能の世界を、楽しく。

若手を育てながら、伝え残したいと活発に活動されています。

この記事は、公演の前日、

新潟日報に紹介されていたもの。

この夜も、激しい動きで人形を遣いながら刃を交え、

合戦の場を盛り上げ、

太夫の爪びく三味線の音は、低く情緒たっぷり。

じっくり聞かせる語りは、

引き込まれる程に聞き入ってしまう、味わい深い公演でした。

田植えの日、みごとな五月晴れに恵まれました。

清々しさに、気分も背筋もスーと伸びてきます。

よ~し、やるぞ。

老兵なれど私たち、手伝いネコの手部隊は、実家へ (^。^)

田植え 一枚目の田んぼ

山は、まだ淡い芽吹きの色

棚田

田んぼはどれも、田植えの準備が整っています。

佐渡の稲は、広い平野ばかりでなく、

このような小さな規模の、棚田で作られることが多いのが実情。

山からの水を運ぶ 江 には、勢いよく冷たい水が流れています。

この山からのきれいな水が、おいしい米を育てます。

田んぼからの移動

田んぼから次に移動する時には、特別な注意が要ります。

後ろにばかり重さがかかり、前方が浮いてしまうとバランスが崩れ、

転倒してしまう事故も起こります。

そこで、

田んぼの畦から安全に移動する時には、前に人が乗って重石となります。

技術はなくても出来るお手伝い。これもその一例。

稲の苗箱

稲の苗箱を運ぶ

苗箱は、苗と水分をたっぷり含みます。

特別な重さではないのですが、

お陽さまの下で一日、中腰で苗箱を手渡しを続けることは、ジンワリと腰にきます(>_<)

近くの土手に つつじ

お茶で水分補給をマメにしながら‥ 柏餅でおやつ休憩をとりながら‥ 腰を伸ばしながら(^u^)

田植えは、農家にとっては特別な日。

ベストワンの、ちょっと楽しみな日でもあります。

つばめ

身のこなしの軽いツバメのおしどりが、見守ってエールを送ってくれます。

変形の田んぼ

どう機械を動かすか、動線を考えて植え付けていきます。

おかげさまで無事に、田植えを終了できました。

ほッ。 安堵と感謝の思いです。

まだ、か弱い苗たちですが、直ぐにシャンと根を張ってくるでしょう。

農薬・化学肥料を 5 割以下に減らして育てられる、

特別栽培米・佐渡産コシヒカリが植えられた、淡い緑色のかわいい苗の列を

美しいなぁ、といつも思います。

日本穀物検定協会による、米の食味ランキングで、

連続 14 年も、特 A を獲得している佐渡米の田んぼはここにもあります。

家族が食べるおいしいお米は、自分で育てる。

農業への基本の思いは、この一枚一枚の田んぼにあります。

気温が低めの日が続いたせいか、田植え作業が若干遅くなっているような気がしますが、

田んぼに水が張られた風景は、静かで、美しいな~\(^o^)/

おだやかな天候に恵まれて、スクスク育てよ。

雨にも風にもちゃんと耐え、逞しく順調に育てよ‥と、願っています。

快よい疲労と、達成感で夕方を迎えることができました。

いい汗をかきました(^。^)y-.。o○

今日は、成人の日。

無風で明るい陽ざしにあふれ、真冬の佐渡とは思えないほど (^_^)v

正月の行事を締めくくる、どんど焼きの煙が、あちこちから立ち昇っているのが見えました。

八幡町では(とうらいやさん)と言っています。

正月飾り・注連縄・下げ紙・子どもの書き初め・などを持ち寄って、竹を組み焼き上げます。

両津の住吉の先輩をお訪ねした折りには、どんど焼きの準備中でした。

私の実家のとも、住んでいる八幡町のとうらいやさんのとも、まるで異なっていました。

正月飾り 注連縄など

まとめて、束ねて。

ふくろ さいふ

家族の一人ずつのフクロ を作り、結婚して家を出た娘さんの分も用意されているそうです。

親心 (^O^)

袋 の底には、家族のひとり毎に色を変え、五色のテープで飾りつけ、

財布 には、今年の願いを墨で書き込んであります。

そして、一本の竹の枝に女性はフクロ、男性はサイフを飾り付けます。

「 嫁に来たばかりの時に、姑さんに作り方と意味を教えられて以来、

自分の役目として、続けて来たのよ 」

みんなの無病息災、家内安全の願いを込めて。

どんど焼きは、大切な行事なのです。

昨年の竹と 今年の竹

昨年の竹をどんど焼きで納め、神聖な火で清めた竹を持ち帰り、玄関に飾るのだそうです。

今から どんど焼き会場へ

飾りを付けた竹を担いで、子ども達が張り切っています。

どんど焼き の 煙が‥

遅くなってしまい、あちこちから上がっていた煙が‥

これだけに‥なってしまいました‥。

所が変われば同じ佐渡の中でも、風習がこれほどにも異なるなんて。

ビックリ\(^o^)/

どんど焼きの火で、餅・するめ・昆布などをあぶり、家に持ち帰り家族と分け合って食べます。

どんど焼きの火が勢いよく燃え上がると、今年の豊作も占えるのだそうです。

この一年が、穏やかで心安らかに過ごせますように、と祈ります。

冬なのに、冬らしい天気にまだならない。

機会ある毎に、「みんな集まって、賑やかに旨いものでも食べよう」と誘っていただき(^O^)

今回は、自然薯 (山いも)を食べる会。

山いも掘りは、深く深く掘って掘って、根気のいる作業と聞きます。

自然薯

名人が掘り上げた、みごとな自然薯。

壁に吊るして、然るべき時が来るまでは、オブジェとして楽しんでいます。

あぶらめ

自然薯の出汁には、アブラメの濃い味と香りが似合うのだそうで、焼いて干して。出番待ち。

さて、後日

役者が揃ったところで、山いも・麦とろの会\(^o^)/

絵に、姿を残して

いざ、

山から掘り出した「山いも」というところに価値がある、本当の自然薯。

みんなで、ご馳走になります(^u^)

大宴会

山いもの汁が、のびないうちに、いただく(^-^)

山いも 麦飯

アブラメの出汁でのばした味噌味に、山いもと麦飯。

山いもの天ぷら、山いもの炒めもの、里芋のポテトサラダなどなど。

鳥汁

お祝いの席には鳥汁。 アツアツのうちに、いただきます (^O^)

鰤の刺身

今日は、佐渡の北部の鷲崎漁港では、“ 寒ブリ大漁祭り ” が、開催され賑わったそうです。

佐渡の冬の魚と言えば、鰤。

会場は、先日オープンした八幡町の古民家、優游亭にて。

古布・山葡萄の蔓・アケビの蔓・こぎん刺しの布など、手仕事のバックなど。

器 小物

布 小物

上にも 展示品あり

小物があちら、こちらに。 楽しく探したり、鑑賞したり (^_^)/

柿餅本舗のコーナーも、一角にあります(^-^)

これ以上の贅沢はあるのかしら、と思いたくなるような、陽気な宴でした。

米作りの最終作業は、米摺り。

天気の良い日と、人手の揃う土曜日を選んで、作業を手伝いに実家へ。

籾ガラの山

助っ人たち

機械の動く音や、流れる籾の動きを見守る助っ人君たち。

平成30年度 佐渡のコシヒカリ新米

GIAHSに認定された、米作りの島のお米

コシヒカリ玄米

出荷を控えて、最終作業の袋詰め

認証米のマーク

米摺り 終了

米摺りを無事完了\(^o^)/

今年は、夏の苛酷な暑さが続き、お米の収穫量に影響が出たそうですが、

家族が安心して毎日いただける、お米が出来ました。

新潟県のお米は、魚沼産のコシヒカリが有名ですが、

佐渡のお米は、食味試験で「特A」を維持し続けていることをご存じでしょうか?

実家のお米も山あいの、お水のきれいな田んぼで作られている美味しいお米。

私たちは、農作業の忙しい時や、人手が必要な時にだけ手伝いに参上する、

農業は素人の助っ人ですが、収穫が無事にお終えられたことに安堵しています。

おかげさまで、

我が家の飯米一年分、佐渡産コシヒカリを分けていただきました\(^o^)/

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年