- 佐渡の行事

梅雨が明けたというのに、昨日も今日も雨。

お昼のメニューは素麺にすることにして、茗荷を探しに畑に。

出ていました、ふっくら茗荷。

雨が続いたので、いつもより早めに、いつもより沢山でていました。

青紫蘇と生姜もたっぷり薬味に添えて、さわやかソーメンをいただきました。

こぼれた種から、勝手に生えてきた青紫蘇。

薬味が畑にある、しあわせ。

茗荷はまだ、たくさんありますので、梅酢に漬けて保存しました。

冷奴の薬味にも、お稲荷さんや寿司に刻んで入れても食感が楽しめます。

香りのパセリも、乾燥して保存。

ポタージュスープに少し浮かせたり、サラダドレッシングに混ぜたりして色と香りを足しています。

沢山はいらないけれど、少しだけでも欠かせないのが香草。

去年は冷凍してみたのですが、乾燥した方が使い勝手がいいようです。

ささやかな、ささやかな畑の恵みに感謝、ありがたい。

今日はまた、大嵐です。

暦の上では、啓蟄となりましたが、

アラレが降ったり、ザッと雨が強く降ったり、パッと晴れ間がのぞいたり。

新年度の神事の一つである、“ 倉谷の大わらじ” が、新しく変えられていました。

大わらじを掲げる意味は、

「集落には、こんな大わらじを履く大男が住んでいるぞ~」

外から入り込もうとした盗賊が、逃げ出したと言われる

疫病や悪人除けの、道祖神だそうです。

羽茂・締め張り地区で作られている藁の馬。(締め張り馬)

我が家の小さな守り神。

尻尾が真っすぐ伸びて、疾走しているようすを表しています。

締め張りでは、地区の結界を示す意味で、

人が通る道の頭上に、しめ縄のように藁の馬を張ります。

大わらじと同じように、集落の魔除けを願う道祖神だそうです。

我が家の締め張り馬は、土産用の工芸品ですが、

同じ作り方で、早刈りの稲の芯で作る

美しい守り神。

今では、締め張り馬を作る方が高齢となったため、

後継者を育てることに、力を注いでいると聞いています。

地域を守る道祖神は、形いろいろ。

思いは、同じ。

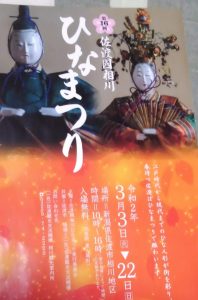

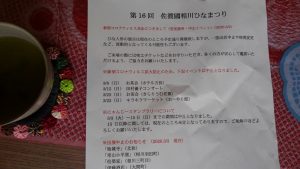

今日は、ひなまつり。

佐渡國相川 ひなまつりが始まりました。

新型コロナウイルスの、感染が全国で広がっていることを受け

佐渡でも、イベントが次々と中止、延期、変更されています。

相川の町のお雛さまを見ながらの、散策を楽しみにしていたのですが‥。

お茶会 (ホテル万長) (きらりうむ佐渡)

田村優子さんのコンサート

お雛さまの出展中止 (松榮家) 他 も中止に。

急な変更ですので、住民にきちんと伝わっていないこともありそうです。

3/2付 変更のお知らせ

お雛さまを拝見に、彩花・森さんへ

天井から、遊び心がいっぱいの手作り古布の作品

お雛さまの公開初日

相客の方と、お茶をいただきながら楽しくおしゃべり。

沈んでゆく夕日が、目の前に広がる窓だそうです。

羨ましい眺め(^-^)

早春のひと時、たくさんの可愛いお雛様に囲まれて、

相川の町の歴史を、色々教えていただきまた。

今日から二学期が始まり、通学路に子供たちの元気な声が戻ってきました。

☆。。。。。☆。。。。。。☆

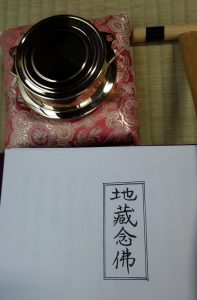

旧歴の7月23日24日に、行われてきた地蔵盆の行事があります。

街角のお地蔵様にお供え物をし、

町内の安全や、子供たちが健やかに育つことを願っての伝統行事です。

23日朝には、当番さんとお堂の清掃。

そして夜には、地蔵堂に集まりお念仏を唱えました。

地蔵念仏

トントンと太鼓を打ち、チンチンと鐘を叩き念仏を唱えます。

来年は初めて、お世話係を担当しますので、

準備の仕方を教えていただきました。

お供え 団子

高坏に20個のお団子2組。 10個のお団子を5組。

花台

飾りの幕を張り、お花・ロウソク・線香・お菓子・山盛りのご飯・お水など。

お坊さんにお経をあげていただく

24日 朝には、お坊さまを待ちます。

持参された御幣・お飾りしていただき完成。

鐘 地蔵念仏

入口に 鈴

お団子の手配・お布施・お花の準備も忘れないように。

メモメモ( ^^)

子供たちの健やかな成長を願っての地蔵盆ゆえに、

お菓子の準備もするのだそうです。

のぼり旗

わが集落は、家の軒数が年々減ってきて、

年寄りばかりが住む街並みとなりつつあります。

若い世代の参加が少ないのが現状です。

身近に寄り添い、

住人の祈りや願いに耳を傾けてくれるお地蔵様。

「続けられる時まで、地蔵盆を続けられるといいね」

お道具を片付けながらの会話でしたが、

さて、いつまで続けることが出来るのだろうか・・・。

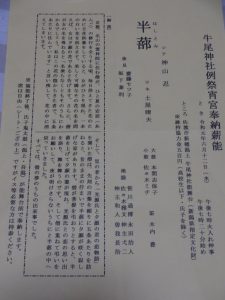

佐渡の 6 月は、能の公演のシーズン。

6 月 12 日 の牛尾神社へ

新穂・潟上にある、牛尾神社能舞台の奉納薪能を初めて観に出かけてきました。

のぼり旗

参道

本堂に参拝

境内の大杉は、安産杉と呼ばれています。

能舞台

薪に点火

夕闇の篝火

かがり火が灯され、いよいよです(^-^)

例祭宵宮奉納薪能

演目は、「 半蔀 はしとみ 」

夕顔の花の化身

京都・北山の雲林院に住む僧の、夏の夜の夢でした‥とさ。

番組

演能の終了後には、氏子による鬼太鼓が二組、( 潟上・吾潟 ) 奉納されました。

鬼太鼓

能舞台前にて演じられた、奉納鬼太鼓。

鬼太鼓

牛尾神社の例祭を祝っての、宵宮奉納の薪能と氏子鬼太鼓。

丁度いい具合に月がかかった宵に、ござに坐って、

かがり火の煙と、薪のはじける音を聞きながら、能を楽しみました (^O^)

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年