- 佐渡の行事

台風 9 号が、佐渡の真上を通過していきました。

強風と叩きつける雨の音を聞きながらの夜。

今朝は、佐渡汽船の午前の 2 便は欠航となりました。

大きな災害なく、台風が通り過ぎました。ホッ‥。

畑のキュウリは、大風に支柱からツルがはがされダメージ多し(>_<)

トマトは、雨の為に水分が急激に多く吸収され、実が割れてしまいました。

食べて気づくのは、黄色いトマトの方が皮が薄く、実割れが多いようです。

生では食べきれないので、トマトソースを煮ることにします。

心配された台風の被害と言えば、このくらいで済みました。

畑には、恵の雨となったようです。

☆。。。。。☆。。。。。☆

佐渡市でも、コロナ感染者がおよそ 50 人に。

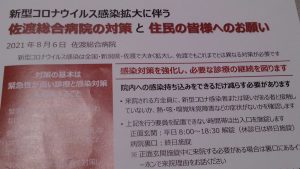

佐渡病院からは、新聞折り込みにより

住民への呼びかけが届きました。

医療の限界が迫っていることの説明と、

救急時の対応方針が示されています。

そこには、

医療の選択が限られ、早めの退院・状況により転院をせざるを得ない‥ことも起こります‥。

入院の方との面会禁止を継続し、更に厳しい制限となる可能性も。

佐渡の住民への協力の要請でした。

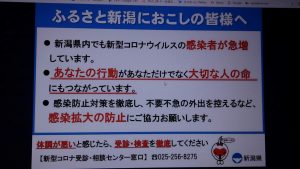

外出時にマスクを付けることは日常となりましたが、まだどこか遠くだったコロナが、

島民にとっても、我がことに迫ってきました。

帰省や旅行‥行動を考えて欲しいとの

赤い文字での呼びかけです。

昨年もできなかった

お盆の帰省や、親戚や友人との集まり、

夏の祭り、同窓会。

今年も、じっと我慢の夏となりました。

3月7日、三月の初めの日曜日。

大倉谷集落の入口と出口の境目に

「春切 はりきり」という、古くから伝わる風習

高々と“大わらじ”が掛けられました。

何やら、願い事の書かれた木札が付いています。

こんな大男が住む集落では、悪さはできない‥賊は逃げ出すのだそうです。

新しく掛けられた大わらじの傍に、咲き初めたばかりの一枝。

疫病を除け、悪人の侵入を防ぐ道祖神として祀られる、倉谷地区の春の風物詩。

集落のみなさんの共同作業で、大切な行事が伝えられています。

毎年、ちょっとだけ“大わらじの”出来が異なっていて、温かみを感じます。

大わらじの効き目や如ん?

神仏の加護により、効験あらたかなれ(^O^)

令和 3 年の 新年。

雪の正月を迎えました。

元旦は嵐でしたので、陽ざしのある三日になってから、近所の八幡さまにお詣り。

佐渡らしい、ぼってり やわらかく 重い雪。

境内は、蜜にもならない‥地区の八幡さま。

穏やかな一年になりますように ^^)

コロナの為に、今年はお客さまがあるでなし、

どこかへ、年賀に伺うでもなしのお正月。

初仕事は、家の前の雪掻きから (*^^)v !(^^)!

毎日、お暑うございます。

“言うまいと思えど、今日の暑さかな”

「田んぼを超えて吹く風は、サラッとして爽やかだね。佐渡はいいな~」

こんなに暑い日なのに、家人は申します。

たしかに、都会のまとわりつくような、逃れられない暑さとは質が全く違っているのですが‥。

そんな佐渡でも、終日エアコンをつけて過ごす日が一週間ほど続いています。

☆。。。。。☆。。。。。☆

気配は、秋になりました。

農業の上では稲が色づき、台風が発生する季節を迎えます。

雨や風に襲われることを心配をする頃。

今日は、二百十日。

実家のある集落では、災害を避けることを願っての真言を唱える日だそうで、

地区の長老(おばあさん👵)方が、お堂に集まります。

昔からの因習に囚われて、まだ真言なんぞで、厄や災害から逃れられるはずなどないではないか‥思われるでしょうね。

そうですね。できるはずないです(>_<)

‥ですが、オカアサン達は「真言の集まり」と称して、大っぴらな公休日。

“骨休め”を楽しみます。

真言をお唱えした後は、自由時間。

てんでに、お菓子や煮物、お漬物などを持ち寄って、おしゃべりの会に変わります。

「明日は、真言だから、蒸し団子を作ろうかな」なんて、言っていた母を思い出します。

ムラの情報、料理のコツ、生活の質を保つ為の野菜の育て方、

チョッとした悩みや、家庭での喜びなどを共有したそうです。

お酒の入らない、昼中の女たちの集まり(^-^)

今日は、どんな話で盛り上がったでしょうね。

佐渡に、暑さが襲ってきました。

暑さのニュースの度に今では馴染みになった、

いつも耳にする地名(熊谷、福井、多治見など)ほどの、

高温ではありませんが、佐渡としては猛暑です(~_~)

明日と明後日は、フェーン現象が起き、更に注意が必要となる予報です。

「田んぼに水を入れて対策をするように」‥との、農業管理の指導が放送されています。

熱中症に警戒(@_@)

「水分を取ること、適度な塩分の補給、エアコンを使いましょう」

注意を呼びかけ、消防車が通っていきました。

☆。。。。。☆。。。。。☆

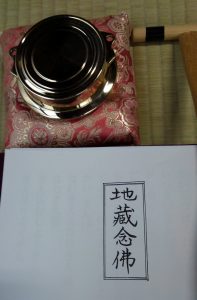

例年ならば、8月23日と24日は、お堂に集まりお念仏を唱える、地蔵盆祭り。

地域の一番身近な祈りの場、小さなお堂の奥には、子どもの幸せと健康を守ってくれるというお地蔵さまが鎮座。

我が家は地蔵堂の当番として、この一年間、お堂の鍵を預かり、

掃除や地蔵念仏の準備をしてきました。

‥ですが、やはりコロナの感染防止のために、この祭りも今年は中止に。

お念仏に集まっての、“密”を避けることとしました。

毎年、菩提寺の宝鏡寺のご住職にお経をあげていただき、

地蔵念仏を唱えて、長く伝えてきた行事です。

今年は当番だけで、地蔵祭りをとり行うことに。

旗を立て、幕を張り、お花を飾り、線香を焚き、山盛りのご飯とお水を、お供えしました。

実際に体験してみることが大切なことだ、と感じました。

そして、次の方に伝えること。

お団子や飾り花の発注先のメモを作り、来年の当番を担当する方に申し送り。

用具の保管場所などを、確認してもらいました。

十数年に一度しか巡って来ない当番ですので、

受け継がれてきた書類の名義変更も、急ぎの手続きが必要です。

お堂の維持管理のための、寄付金集めも大切な役目。

昨年の準備のようすを、記録として写真に残したものを添えて、

今日、引継ぎを無事に終了できました(^O^)/

(下は、昨年の地蔵盆まつりの記録)

いつものように、地域の皆さんが、お祭りに集まれる日が戻りますように。

順番に地域のお役目が廻ってきますが、大切に受け継がれてきた祭りばかりです。

一つの役を果たす毎に、地区の先輩方の優しさを感じられました。

ありがとうございました(^^)v

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年