- 佐渡の行事

| 佐渡の夏がいちばん賑わう時。 お盆に帰省したみなさんや、 鼓童の地球の祝祭(アース・セレブレーション)公演を楽しみに 佐渡へ来てくださるお客様たちで、賑わいをみせています。 | |

| E・C 公演を観に、毎年来島されている シンガポールからのお客様が 我が家を訪ねてくださいました。 写真も OK 快く(^O^)いただきました。 | |

☆。。。。。。☆。。。。。。☆。。。。。。☆ | |

畑から茗荷を収穫。 茗荷畑に何度も水を撒いて、乾燥し過ぎないようにしました。 | |

| 塩漬けしてから、梅酢に漬けます。 | |

| 真夏の楽しみ 夏野菜の梅酢漬けを作成中 | |

| 茗荷や生姜を梅酢に漬けこみ 冷奴の薬味や、きゅうりや茄子をシバ漬け風に。 程よい塩分の補給は、お漬物で。 | |

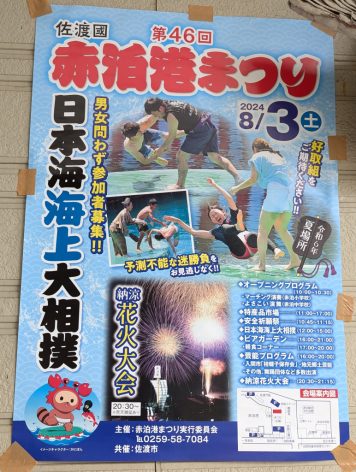

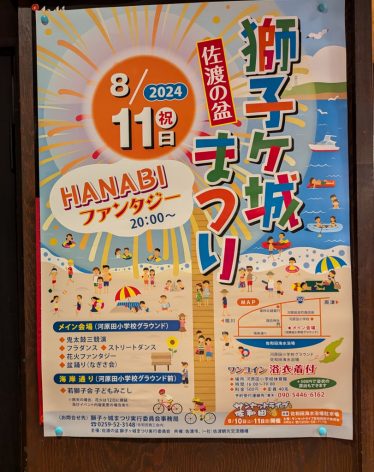

| 夏祭りを知らせるポスターが、 あちこちに掲示されています。 | |

| 赤泊港まつり 納涼花火大会 特産品の市場 マーチング演奏など 地域のみなさんが参加して 楽しめるプログラムがいろいろ | |

| 海に浮かべた土俵で大相撲 夏らしい、おおらかでユニークなお祭りが人気 | |

| 佐渡のお盆 花火 フラダンス 鬼太鼓 盆踊り | |

| 銀河芸術祭 会場は、佐渡のあちらこちらにて | |

| 両津では 七夕まつり 川開き 花火大会など | |

| 子どもたちによる 鼓笛隊演奏 山車パレード 人形芝居 鬼太鼓 地域ごとで開催される 夏まつりは 夏休みで帰省される人や 観光客の方々も、楽しく賑やかになりそう。 ポスターだけですが、並べてみました。 | |

| 朝の爽やかな時間のうちに 神事「茅の輪くぐり」をし、お清めしてきました。 半年を無事に過ごしてこれたことを感謝し、心身を清めて厄災を祓い これからの半年の、無病息災を願って 茅で編んだ輪をくぐり 夏越しの祓いをする行事だそうです。 茅の輪のくぐり方を教えていただき 左足から8の字を書くように、3回くぐりました。 それから、熊野神社へ参拝。 緑色のカヤが、美しく爽やかでした。 | |

境内は、すっきりと清掃されていて 気持ちのいい空間。 | |

| 千種交差点・熊野神社にて J A 佐渡・金井支店 よらん舎近く | |

| 茅の輪くぐりで、厄除けを済ませたのでしょう、久ぶりに会ったお友達と 参道の石段に腰を掛け お話しをされているグループがありました(^O^) | |

| 神社の御神木は、(樅モミ)の木 幹囲 2.4 mもあり、樹齢の推定は 150 年くらい。 | |

| 境内には、コンクリート製の滑り台が備わっていました。 子ども達の、遊びの場だったのでしょうが いつの時代に作られた滑り台なのでしょう? 神社の境内で賑やかに遊ぶ 子ども達の声が聞こえてきたのは‥昔むかしのこと。 静かな境内の一画に、懐かしい遊具が残されていて 鬼ごっこやケンケンパ‥など 汗をかいて走り、遊ぶ、昭和の風景が思い出されました。 | |

| 蒸し暑さが、佐渡をおおっています。 朱鷺の森公園の近くの 東光院さんのハスの花は咲いた頃かな? 訪ねてきました。 | |

| 涼し気で 気品とやさしさ 蓮の花の色 スッーと伸びた茎が、凛としています。 | |

| 早朝は、もっと生き生きしていて 朝露を溜めた葉の風情が、絵になるそうです。 | |

| 蓮は、泥の池から美しく咲きます。 | |

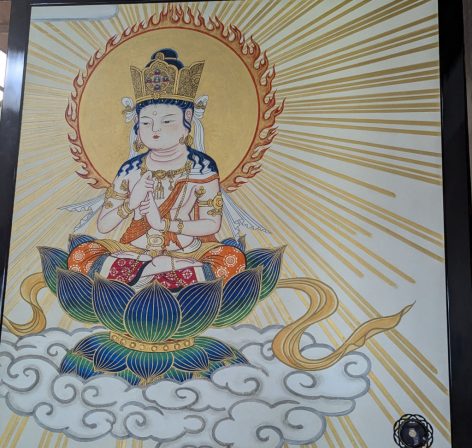

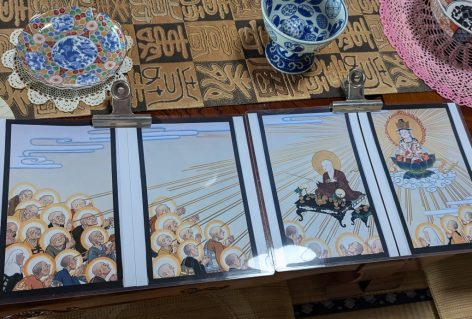

きのう、披露されたばかりという本堂を ご住職が、案内してくださいました。 天上には 蓮の花、ご本尊と朱鷺の画が描かれています。 | |

| ふすま絵は4枚 ご本尊は、智恵と慈悲を授けてくださるそう。 | |

| 弘法大師が、法話のようす‥とか | |

| 十の誉き戒め 人としての生き方‥を教示したもの | |

| 参道にうめてあるという 💛マークを 一つだけ見つけることができました。 | |

| 久しぶりに親戚を訪ねたのは 6 月 14 日 羽茂まつりの前日でした。 家々ごとに、紅白幕が張られ 明日の「羽茂まつり」のために 華やかな雰囲気と活気が、町にあふれ 準備に忙しいようすの日でした。 コロナ禍の期間は、神事のみを行っていたそうですが 町をあげての祭りの復活は、実に5年ぶり。 | |

以前に、フェースブックへ投稿した写真が 〇〇年前の懐かしい思い出として 出てきましたので、再度 UP してみます。 | |

子孫繁栄を祈って、おおらかに。 | |

| 町の若者から選ばれて、演じます。 本日の主役なれど、最初は恥ずかしくて 「お面がね~と、演っておれんちゃ」だったのですが‥ 観衆の拍手につれて、演技は自由に自然に大胆に。 どんどん盛り上がっていきます。 | |

大獅子は、家々ごとに 勢いよく門付けして廻り、お祭りは力強く勢いを増していきます。 | |

この他、神社で奉納される 神事も大切に守られ続けられています。 | |

重複するところもありますが 以前のブログで 羽茂まつり を紹介しております。 羽茂まつり;郷土芸能満載 | 佐渡の柿餅本舗 (sado-biyori.com) 羽茂まつり | 佐渡の柿餅本舗 (sado-biyori.com) 町のお祭りの復活は、町の人たちに うれしい元気をも取り戻してくれたようです。 | |

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年