- 佐渡の行事

佐渡産コシヒカリの稲刈りが、毎日続いています。

今週は晴天が続き、順調に収穫が進行中 (^_^)/

作柄は上々で、おいしい新米がもうすぐ食べられそうです。

お年寄りも 刈り入れの手伝いに

「 若いモンに任せてある 」 と言いながらも、爺さん・婆さんも田んぼに鎌を持って参上。

遠くに 地区のお堂の屋根が光って

稲の色づき具合や田んぼの様子、順調に進む収穫作業などを、楽しそうに見守っています。

農家にとって、稲刈りは最も大切なイベント。

お年寄り達も現役の時代に戻ったように、皆さんが “ハイ ” な気分になっているよう です。

朱鷺と暮らす郷米

秋晴れをこの時の為に集めてくれたような、青空。

慣れない外仕事ゆえ、身体にはキツイ毎日でしたが、4日間の手伝いを無事に務める事ができました。

とんぼ と 小休止

五割以下に農薬を減らし、五割以下に化学肥料を控えた(五割減減)のお米が、 佐渡の認証米。

“ 朱鷺と暮らす郷米?” ?佐渡産コシヒカリの稲刈り、終了。 (^_^)/

稲作にかかる経費と収入については、収支のバランスがいいとは言えないのが現状。

‥ではありますが、家族が安心して食べられる主食を自分で作り、確保できることは農家ならではの幸せ。

朱鷺を守り育てるのが第一目的かのように、減農薬・有機農法がとり上げられがちですが、手数はかかっても、コストはかかっても汗をかいて土や水を守ること。

誇りをもって、農家では仕事をしています。

水路に空を写して

水路を覗くと、ドジョウがピクピクと動き、水面の電線が揺れて見えました。

とんぼが金色・銀色に羽を光らせ飛び交う風景、豊作を祝ってくれているよう。 (^o^)丿

9月7日は、羽茂地区の秋祭り。 乙祭りとも呼ばれています。

日中は秋植えの白菜、キャベツ等の野菜苗が“ 市 ” に並べられ、

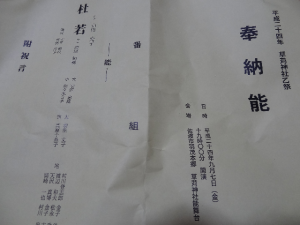

夜には草苅神社で、奉納能が舞われました。

杜若 ( かきつばた )

奉納能 番組

かきつばたの精

地

地元の方々が、熱心に稽古を重ねての奉納能。

萱ぶきの屋根が美しい 能舞台

開演の前に能の会の代表から、奉納能を続けることの意味、感謝が述べられました。

会を支えてこられたお仲間が、この一年間に3名お亡くなりなったことが報告され、ご冥福を祈って舞う会でもありました。 静かな夜の、静かな能の会でした。

真野地区では、7月15日は麦飯まつり。

新町の通りを中心に、麦の収穫時期を祝って来たまつりが、麦飯祭りです。

‥今は麦畑を見かけなくなりましたが、季節の言葉として残っています。

蕎麦を打つ スタッフ

つけ合わせの 煮物 漬物

“ ゆい ” では、町の賑やかしになるようにと、打ちたての蕎麦を食べていただくことに。

自宅の野菜をバザー価格で提供したり、手作りの笹団子、お赤飯などを準備。

畑で採れたばかりのナス・キュウリ・カブを漬け、蕎麦のおかずとして添えました。野菜の甘さと食感が旬そのもの。

我が佐渡の柿餅も、皆さんにたくさん食べていただこうと、試食会で参加しました。

途中でにわか雨となった為、“ ゆい ” ?を休憩所として利用していただきました。

初めて立ち寄った人同士が、お茶を飲みながら自己紹介しあったり。

人を紹介しあったり、雨宿りの間に、新しい人と人との繋がりが生まれたようです。

午後の4時から 麦飯を商工会が用意

お祝いの “ 麦飯 ” ですので、喜んでいただきました。昔ながらの麦を炊き込んだ握り飯です。

☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆

夜八時からは、新町大神宮で「真明座」により、文弥人形が演じられました。

近松門左衛門 吉野都女楠 麦盗人の場

熱演 太夫さん

座長の川野名さん と 演者の紹介

公演の前に、座長が話のスジを説明して下さいましたので、とても解かり易く文弥人形を見る事ができました。立ち回りのリズムや太夫の語りが、熱を帯びて激しい舞台でした。

文弥人形が演じられているのは、佐渡の他では全国で2ヶ所だけだそうです。

佐渡に伝わる重要無形民俗文化財の文弥人形。

今回は真明座に、新しい座員が加わっての公演でした。

麦飯 と 公演の筋書資料

そして、またも、麦飯をいただきました。

真野にある阿佛坊・妙宣寺本堂において、日野公忌例祭奉納能が演じられました。

妙宣寺では、毎年7月3日が定例能。本堂の中に松の幕を張り、能舞台とみたてます。

仕舞 紅葉狩

仕舞は、先輩方の指導を受け、舞台を務める真剣さが伝わってきます。

地の謠は、迫力と格調。朗々たる声が本堂内に響きわたりました (^_^)/

仕舞に続き、鷺流狂言「人か杭か」が演じられ、そして、いよいよ奉納能。演目は杜若の精の舞いが見どころの「杜若」“かきつばた”。

鷺流狂言「人か杭か」

能 杜若 ( かきつばた )

地 知り合いが何人か

佐渡だからこそ、身近なところで見られるのが “ 能 ” 。

ランプの上に燕の巣 右カモイに母燕

能には関係ないのですが、本堂で開演を待つ間の観客を微笑ませたのが、親子の燕。

安全な子育てをするには‥、よ~く考えて母燕が選んだ場所は、本堂の梁。

能の公演の間、母燕は心配そうに見守っていました。

お寺はライトの上に、段ボールを置いて燕に協力。

それと、多く見られたのがカメラマン。佐渡ならではの被写体として “ 能 ” は人気とか.

どこかの写真展や、ブログの話題として紹介されることになりそうです。 (^J^) (^O^)

朝からスッキリ晴天・無風。田植え日和に恵まれました。

準備 次世代へ教育実習中

山は 淡い緑色

新人 奮闘

畔のよもぎに てんとう虫

小昼は 草餅ときな粉で

外で働くと咽が渇きます。お腹も空きます。 休憩を入れながら賑やかに仕事を進めます。

田んぼに苗が植えられ、水が引き入れられると、やっと美しい風景に。

苗起こしに失敗し、最初からやり直したために、田植えの予定が半月ほど遅れていました。

大切な第一段階の作業を無事に終える事が出来、肩の力が抜けるほど安堵しました。 ホッ。

(^。^) (^-^)

田植えの手伝いを終えた夕方に、真野のスーパーへ寄ると、その前を

シャー・シャーと、独特の軽い音をたてて、ロングライドの自転車が通り過ぎていきます。

佐渡一周を走り抜け、ゴール手前の10km付近。

「 お疲れさま~! あと少しで~す!」 野良着のまま、手を振り応援していると、

早朝から200kmもペダルを漕ぎ続けて来て、お疲れのはずのライダーの方達が、笑顔を見せて下さったり、手を挙げて応えて下さるのです。

ゴールまで あと少し

車輪の音も軽やか

昨日のオープンマーケットでお話した方が、元気に通過して行かれました。

お互いに、「 あら~ (^O^)/ 」

五月の日曜日は、快い疲労と充実感に満たされた一日になりました (^u^)

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年