- 佐渡の草花

佐渡の国仲平野の稲刈りは、ほぼ八割ぐらいまで進んだよう。

トンボが羽を光らせて、刈り終えた田んぼの上を飛び交っています。

☆。。。。。☆。。。。。☆

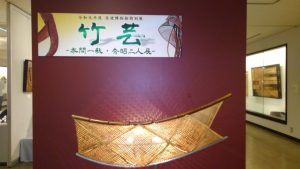

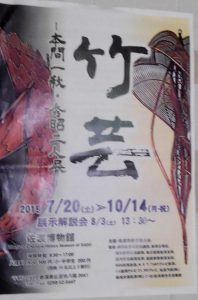

佐渡の竹工芸の第一人者である

本間一秋さんと本間秀昭さんの二人展が、

佐渡博物館で 7/20~10/14まで、特別展示されています。

さて、ここから

竹を通して光の表情を楽しむ、会場の入口

大作がたくさん展示されている中に

向きを変えると、細い竹では小文字で‥a b c‥に。

遊び心にフフッ(^-^)

壁面の装飾

いろいろな角度から、不思議な展開

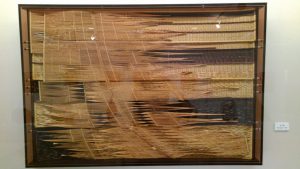

光の具合で、金属のようにも見える屏風

古民家の屋根裏で、囲炉裏に燻されて数百年の味わいある竹

貴重な煤竹(すすだけ)をいかして

根気と技術

師であるお父様の一秋さんは、2017年にお亡くなりになりましたが、

お二人の作品が一堂に集められた、貴重な親子展です。

この曲線のために、幾度もあぶったり、竹が割れたり‥したとか。

壁には、色紙掛け・短冊掛け

本間一秋さんと秀昭さんは共に、日展の竹工芸部門で

特選を2回受賞されてるいる第一人者。

国内外での個展を開催されたり、

国外の美術館に、作品が多数収蔵されています。

秀昭さんは、日展はじめ日本現代工芸美術など主要展示会へ出展。

受賞歴多数。

メトロポリタンやボストン美術館に、作品が収蔵されています。

高名な芸術家ということを忘れてしまうほど、

気さくな方です。

作品には、自由な精神と深さを感じます。

作品は、自由に撮影 OK

佐渡博物館は、展示期間中は休まず営業。

佐渡の竹で、美術工芸を生み出した親子の二人展。

今回は107点もの作品が、特別展示されています。

展示が終了すると、竹工芸の愛好家のもとへと

作品の多くが、海外に渡ってしまうことが決まっているそうです‥。

今までに2回、観に行っていますが、

今のうちに、もう一度楽しく拝見したいと思っています( ^^)

金木犀の香りが、どこからか漂ってきています。

秋晴れの日が続き、佐渡は稲刈りが進んでいます。

ススキの穂が青空に輝く今日は、稲刈り手伝いに実家へ。

外の作業が、とても心地よいこと!(^^)!

風に、稲穂がサワサワと音をたてて揺れ

藁の甘い香りが、あたり一面に漂っています。

黄金色の、佐渡産コシヒカリです(^-^)

酷暑の夏の影響が、お米の出来に心配されているそうですが‥

田んぼは固くて、順調に刈り取りが進んでいます。

米粒の育つ時に高温が続き、結果として米粒が小さ目の傾向とか。

四回に分けて、稲刈りと乾燥。

農薬を減らし、草刈りを繰り返して育てた、佐渡産コシヒカリ。

八十八の手数をかけて、清い山の水で育ったお米の収穫。

今日が最終日。

安堵と感謝の日です。

男達が稲刈り作業の間に、私は榧(カヤ)の実を拾いました。

稲刈りの頃には、ちょうど榧の実が拾い頃。

アッと思う間に、箱に一杯になりました。

緑色の外皮からは、

爽やかなすっきりした香りがたってきます。

緑色のカヤの実を土に埋めて、乾かないように腐らしてから

実を洗い、乾かして、保存します。

冬場のおやつとして、お婆さんがホウロクで炒ってくれたのを思い出します。

香ばしい、和製のナッツです。

榧の木は、300年経ってやっと成木と言われるほど、

ゆっくり、永い時間をかけて成長するそうです。

佐渡の南部は、敷地の片隅に榧の木がある家が多く残る地域です。

ちなみに、600年を超える老木を有する、徳和地区の大椋(おおくら)神社は

佐渡市指定の記念物として、大切にされています。

春の田植えと、よもぎ摘み。

秋の稲刈りと、榧の実拾い。

田舎暮らしの素朴な楽しみです( ^^)

佐渡国際トライアスロン大会の日は、

(今年は、9月1日でした)

島の人はノーカーdayが定着しています。

その日は、

羽茂川の鮎を、石焼きで味わう日として会員が集まります。

朝9時に、お地蔵さま前の広場に集まり、準備を始めます。

先ず、会場を清め、テントを張るところから。

一番に大切な準備、石を焼きます。

見守る、お地蔵さま。

会員の多くは、幼い頃ここで遊んだ思い出がある広場。

幾つもの石に、味噌と茄子で土手を作り、

うるか(鮎の内臓)を焼きます。

いつも串焼きを担当している方が、

今年は、周りを囲むパネルを作ってくれました。

骨までムラなく、とても香ばしい焼き上がり(^^)/

会員の熱意で、焼きのシステムも年々進化中です。

こんがり、みごとな焼き目がつきました。

竹のコップ、竹串の作品。

丁寧に、呑み口が滑らかに削られていました(^^♪

持ち寄った夏野菜で一品。

山形県では、“だし”と呼ばれる郷土料理だそうです。

茄子ときゅうりを、小さく“さいの目”に切ったものに、

茗荷・生姜・青紫蘇・オクラ・白ごまの煎ったものを加えてさわやかに。

醤油・味醂・酢・砂糖で味付け、馴染ませます。

(本場では、ガゴメ昆布を刻んだものを入れる)

薬味が、それぞれの香りや食感を主張し、楽しめます。

我が家でも真似できる、

夏野菜のおかずメニューを、教えていただきました。

ご飯にたっぷりのせたり・素麺のつけ汁・冷奴などに相性がいいそうです。

さて、ようやく、お料理が並びました。

てんでの者が、何かの役割を担当して完成。

さあ、乾杯 (^-^)

一年ぶりの鮎を楽しみながら、おしゃべりしましょう。

鮎の会では会費を出し合って、羽茂川に鮎の稚魚を放流しています。

(イワナとヤマメの稚魚も、日を変えて同じ頃に放流)

昔は、羽茂川の鮎をヤスで突いたり、投網で漁をしたものだそうです。

それを、河原で石焼きで食べた文化がありましたが、

今では、そうして食べることはほとんどなくなりました。

鮎を食べることは、守らなければ続かない

懐かしい食文化となっているそうです。

石を川から拾って焼くこと3時間、から始めて、

竹で串を削り、漬けものやお酒を持ち寄ります。

賑やかに楽しんだろう、昔の人たちの笑顔が思い浮かびます。

座っていれば、ご馳走が次々と並び、出てくるというような、

どこぞの料亭の鮎料理とは、一線を画した意味を持っています。

せっかく、炭がたっぷりあるのだから‥と、

味噌を付けて、茗荷を焼いてみました。

辛い神楽南蛮も、焼いてみました(>_<)

超~辛かったようですが、楽しそう。

空き缶に入れて、炭の中に埋めてみました。

形を残して、キレイな炭が焼き上がりました(^^)/

鮎の石焼きを体験したいと、帰省して参加したお二人。

東京浅草で、佐渡の食材たっぷりの料理を提供している『だっちゃ』さん。

そうなんです。 店名の『だっちゃ』は佐渡弁です。

「〇〇だっちゃ」「◎◎だっちゃねぇ」

オーナーのさやかさんは、酒匠でもあります。

帰省する毎に、地元の酒蔵をまわり、

蔵元さんと会って、今のお酒の情報を熱心に集めて回ります。

佐渡で活動されている話題の人・観光の現場にも出向き体験もしています。

東京・浅草の「だっちゃ」には、

佐渡にゆかりのある人が多く集まり、

佐渡からの地酒と食材を楽しめる、拠点となっているお店。

先日、佐渡の全部の蔵元のロゴをプリントした

見覚えのある、ポロシャツを着た人にお会いました。

「いいですね。佐渡の酒蔵めぐりをされたのですか?」

お聞きすると、

「あ、わかるんだ。これ、だっちゃのよ」

“だっちゃ”で佐渡のファンになった方が、

観光で佐渡に来て下さったのです!(^^)!

さやかさんのように、足で廻った佐渡情報は新鮮。

一日を一緒に過ごしてみれば、

東京で「佐渡の食や文化を発信中」の

元気で率直なさやかさんの人柄が分かってきます。

頑張っている人には、無条件で応援したい。

佐渡の小父さん達は、いつの間にかさやかさんのファンになったよう。

微笑ましかった ^^)

暮らしの道具として、親しまれてきた佐渡の竹細工。

相川の京町通りに、生活の中で使ったら

豊かな気持ちになれそうな小物が揃った

素敵な雰囲気の竹細工のお店が、オープンしました。

昔は、腰に付けて田植えをしたり、畑で収穫した野菜を入れた籠が

花入れとして使われていたり、

オブジェとして、お洒落に使われています。

魚を干したり、荷物を運んだり、蕎麦を湯がいたり

生活の中で活躍してきた、竹の日用品。

シンプルで、美しい道具ばかり!(^^)!

丈夫で 機能的な、佐渡が島の竹細工。

店主は、竹に惚れ込み、

作り方を習い始めたところだそうです。

これは、布のプリント

古民家の落ち着いた空間で、ゆるりと開店しています。

(今のところ) 土曜・日曜 。

優しい空間で、楽しく品選びを。

自然素材の気持ちよさを感じる空間です( ^^)

佐渡おとなの遠足

8/20日 (雨降りでした)

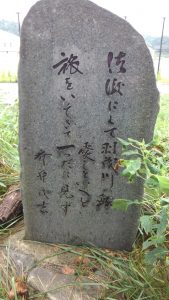

尾崎紅葉の「句碑」を巡る。

バス遠足を、振り返ります。

尾崎紅葉は、新聞連載「金色夜叉」を発表後、

胃病と神経衰弱を病み、

それを癒すための「煙霞療養の旅」に出て、佐渡に。

(新鮮な空気と美しい自然の中でゆっくり療養すること‥そうな)

明治32年7月8日から8月11日まで、佐渡に29日間滞在したそうです。

到着したその日に、両津・夷港のシンボルの松に「村雨の松」と命名。

その時、売れっ子作家の紅葉は32歳。

今回の8月は、暑さが厳しい時なので、

「涼しく、ゆっくりと巡りましょう」との提案で、

バス遠足が実現しました(^^♪

紅葉さんと言えば、小木の芸妓お糸さんとの

ロマンスの別れ際に、詠んだと伝えられている一句

汗なんど拭いてもろふて別れけり

を、知っているだけなのですが‥。

一日をかけて、巡るほどの数の句碑が、

佐渡の各地に残されていることに驚きました。

スタートは、Ryokan 浦島さん の庭にて。

はるばると越の松原一休み

季語は何? の 質問が出ました。

「あら、そうですね~」 一同が ? ? ?

しかし、人材が豊富なのが佐渡おとなの遠足。

会員の中には、元ベテランガイドさんがいらして、

“一涼み” という説もありますよ。夏では(^_-)

野呂松がのそりと出たり夏の月

十王堂前のお地蔵さまは、ほぼ等身大。

佐渡の方なら、見慣れた風景です。

松風をいただく汗の額かな

自然石に刻まれているため、はっきりとは読めませんでしたが‥

月涼し橋をかけたやと歌いつつ

ECアースセレブレーションの公演が、夏の小木で開催される城山公園。

数日前に公演が終わったばかりの城山は、

芝生がきれいに刈られ、とても美しい緑の広場でした。

ここ城山公園で、お弁当を広げる予定でしたが、

雨降りのために、

急遽、新築されたばかりの小木公民館をお借りして、

休憩させていただくことになりました。

午後は、「ごんざや」旅館から再開。

羽茂・村山にも、同じ句碑があります。

汗なんど拭いてもろうて別れけり

羽茂に移動し、菅原神社へ

鶯や十戸の村の能樂堂

(後に推敲され、十戸の村の能舞台へ)

その後は、

羽茂渡津神社と羽茂川沿いの句碑を巡りました。

佐渡にして羽茂川の鮎 愛(は)しといえど 旅をいそぎて 一つだに見ず

渡津神社近くの羽茂川には、鮎を突いて遊んだとの看板がありました。

散策した羽茂川沿いには、

個人の方が建てられた、文学碑が並んでいました。

羽茂は、藤川忠治先生が「歌と評論」を創刊された地でもあり、

俳句、短歌を詠む方が多く住む地域です。

その数およそ30基。

暑さを避けてのバス遠足の計画でしたが、雨の遠足となりました。

バスに乗って、降りて、乗って、降りて(^^♪

新潟交通の大型バスで巡った、今回の参加者は38名。

小木の城山や羽茂を歩き、13,800歩。

とにかく、初めて知ることばかり。

教科書でしか知らなかった、尾崎紅葉さん。

参考資料を用意し、遠足コースを設定して下さった

佐々木さんから、紅葉さんの人となりや、

エピソードを、たくさんご紹介いただきました。

佐渡 一ノ宮 渡津神社の朱色の鳥居前にて、

記念写真を、この日のお土産に一枚。

夏の佐渡滞在中に、中央からの文化人として盛大な接待を受け、

恋をした若い紅葉さん。

人間らしさに親しみを覚えた、遠足でした。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年