- 佐渡の草花

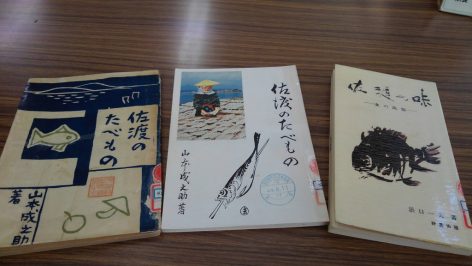

| 佐渡で、昔から食べられてきた食事や行事食。 家庭での 毎日の食事 家族の祝いごと 誕生 入学 成人 神への 願い と 感謝 行事の食事 結婚 葬祭 地域の祭り 農作業の区切りを祝ったり その時々の食について、 記録した本を図書館で見つけました。 | |

| 昭和の時代の記録が主ですが、 同じ佐渡でも 北部の海沿いの地域と 南部の山里の暮らしの違いに、驚くばかりです。 自然の恵みを、上手に、丁寧に食卓にのせる。 つつましく、季節の食を楽しんだ生活ぶりなど。 | |

| 当時の食品保存の多くは、 塩に漬ける 野菜や山菜は干す 味噌や酒粕に漬けるなど‥工夫して。 | |

| 冷蔵庫・冷凍庫の便利な機材が無かった時代は、 その季節に採れる食材で、作って食べる。 季節ごとの食材を、保存することは、 どんなに忙しく、努力を要したことでしょう。 想像するだけでも、大変そう。 主婦の知識や技量で、家族の食と健康とを守り、 楽しませてくれた味の記録。 | |

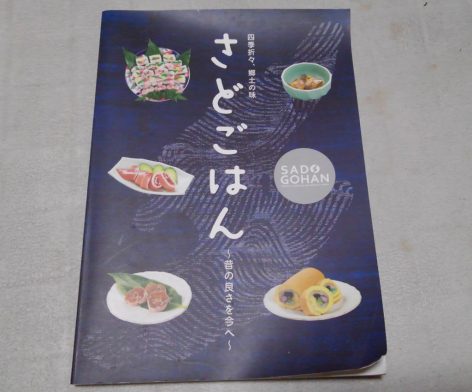

| 《四季折々の、郷土の味》を伝えよう。 地区ごとの、 健康推進員の方々がレシピを提供し、料理を再現し、 佐渡市がまとめた「さどごはん」 | |

| 祭りの準備 新年を迎える準備 神さまに収穫を感謝しての、お供えした品々。 みんなで食べた、特別な日のご馳走など。 賑やかな場面が、よみがえります。 ~昔の良さを今へつなげる~ ~未来を担う子供たちへ伝える~ | |

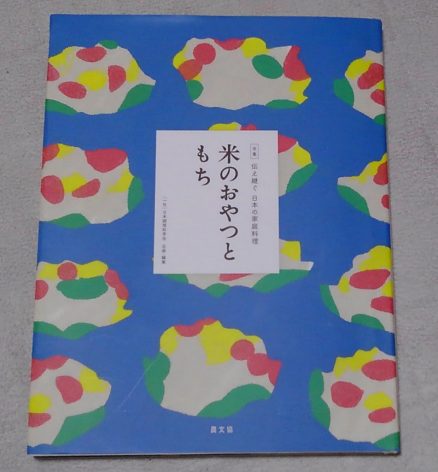

| この本は、農山漁村文化協会が 全国に伝わる 「米のおやつ と 餅」を紹介した冊子。 昭和35年~45年頃の、家庭の食文化の特集です。 | |

やはりというか、当然というか 「柿餅」は、登場しておりません。 | |

| 柿餅 の材料は こがね餅米、おけさ柿の干し柿、 佐渡の塩 のみ。 写真は、 京阪百貨店 ECモール 《よろずをつなぐもの 島の幸々》 に紹介されたものです。 新潟県佐渡島 おけさ柿をつかった伝統の生切り餅 島の幸々 | よろずを継ぐもの|継ぐべきものをよろず集めたモール (yorozutsugu.jp) | |

昔から我が家で冬に食べてきた《柿餅》が、 まさか、佐渡の一部の地域だけの特殊な餅 だったとは!(^^)! 「柿餅」を、手土産に持参する度に、 珍らしがられ、作り方をたずねられる‥ことが続きました。 同じ佐渡なのに、 知らない、作らない地域があるなんて‥ビックリでした。 それほどに、廃れる寸前の食文化であるならば 郷土の味を伝えたい…との思いから 「佐渡の柿餅本舗」として、柿餅作りを始めました。 そういうふうに、知られていない食の文化は、 全国のあちらこちらに まだまだ、きっとあることでしょう。 一度でも作ったり、味わったりした経験があれば 味を再現することは、可能と思います。 地域の味を次の世代につなげていく 家庭の味を次の世代に伝えていく そして 食べることは、守ること 素朴な家庭の味と 毎日の料理を楽しみながら 続けていきたいと思うのです。 | |

| 立冬の午後 真野公園にて。 桜の葉はほとんど、落ちてしまい 赤く輝きながら、風に揺れています。 今にも飛んでいきそうです。 | |

| 乾いた落ち葉が、カサコソ。 足元にたまっていました。 | |

| 最後の葉が、ゆらゆら。 | |

| 公園の銀杏も、黄色く光って、 松の葉も、黄金色に変り落葉し始めています。 陽ざしはあるのですが、風は冷たく感じられる午後の散歩。 葉っぱ一枚の、紅葉狩り でした。 | |

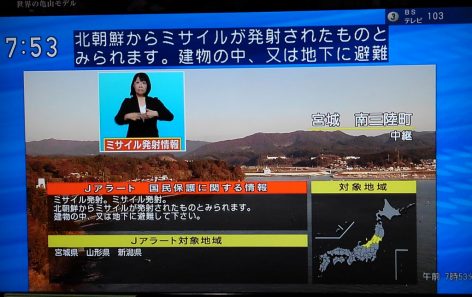

| 休日の朝 不安をかき立てる 大音量の警報音が テレビから、携帯から響き渡りました。 | |

| ミサイルが発射されたとのこと。 安全な避難場所に移動と言われても‥ね。 | |

| どこぞの厄介な隣国が、 東に向けて発射したようです。 | |

| 新潟には、世界最大の柏崎原発が有り、 進展の見えない拉致問題があります。 日本海を挟んで、ガメラレーダーが設置されている佐渡。 その他ガメラレーダーは、青森 鹿児島 沖縄にも。 彼の国の、 気持ちを逆なでる蛮行に、 日本の国の対応にも、 課題が露呈した不穏な朝でした。 平和が、如何に尊いことか。 国民は、おだやかな毎日を求め、 大概のことに協力し、我慢も義務もはたしているのですから。 | |

| 晩秋になると、畑に玉葱の苗を植えつけ、 来春に備えての準備を始めます。 親戚から、肥料と苗を貰いました。 ねぎや玉葱専用に調合された肥料が ホームセンターにあって、 素人の私達には、とても重宝です。 | |

| 畑に植えて置くだけで、世話いらずの玉葱。 肉じゃが・カレーに・肉料理に・スープにと 地味ながら料理の裏方として、どこかに存在する玉葱。 | |

| ひ弱に見える苗ですが、厳しい冬を凌ぐ力強さが有ります。 | |

| ブロッコリー 広島菜 春菊 おままごと遊びのよう‥な、 我が家の畑に一株ずつ。 | |

| 大根は、10株ほど。 これだけで、冬の間は十分足りそうです。 春菊を、パラリ、っと播いてありますので、 鍋料理の時には、摘んで入れたい(^O^) | |

我が家の冬の畑には、 佐渡の地域野菜 “八幡芋” の収穫を、残こすばかりとなりました。 少量ずつですが畑で作る楽しみ、 季節の野菜を食べる、幸せの田舎暮らし。 | |

| 佐渡の蜜柑が、お店に並び始めました。 小粒で、まだ酸っぱめの早生品種。 薄い皮をむくと、爽やかな香りが立ちます。 実がたくさん付いた蜜柑の枝を、オマケに頂きました。 | |

| 羽茂の地元の商品が並ぶ、地産地消のお店にて。 これは、ベラの焼き魚。 特徴あるシマ模様の魚を、出汁にします。 | |

| 焼いたり、干して、出汁にする小魚は季節ごとに、 あぶらめ 鯵 トビウオ 石鯛 カマスなどに変わります。 | |

わにかずら 小木産の、珍しい海藻。 珍しい海藻なので、日常的に使うことはしないで、 冠婚葬祭など人の集まる時の、“おふるまい”の味噌汁に使われたそうです。 | |

| 《つるも》と呼ぶ地域も。 わずかしか流通しない、 初夏の浅い海に生える、長~い海藻。 | |

| よく洗い、お吸い物に入れたり、 煮物 酢の物 味噌汁などに。 油炒めにも、 ヒジキと同じように料理するといいそうです。 | |

| 干しぜんまい 人気の山菜の定番 | |

| いごねり 自宅で作ると、楽しいです。 東京暮らしの叔母に送って、喜ばれています。 | |

| お店に並んでいた、紅あずまで 芋けんぴを作り 今日のおやつにしてみました。 | |

| 外はカリッと、おだやかな甘さ。 揚げたては、格別です。 | |

羽茂の地産地消のお店 ( 風間 ) さんは、 地域で作られた、野菜や果物を預かり 地産地消の店として、長く親しまれています。 お店を覗くたびに、季節ごとの野菜が並びます。 じゃが芋・玉葱などが、 大雑把に紙袋にど~んと入っていたりします。 スーパーには並ばない、品揃え自由な、面白いお店。 これから冬にかけては、 大豆 小豆 ササゲなどの豆類が次々と。 多少の不揃いも、OK。 地元のお母さんたちが、 お客になったり、出品者となったり。 地元のいいものが、手ごろなお値段で買えますし 旬の本物が置いてあるお店でもあります。 秋晴れのこの時期は、町の主な産業である おけさ柿農家にとっては、収穫作業がMAXに忙しい日が続きます。 そんな日は、 買い物に来る人もなく、商品を置きに来る人も無い‥。 柿もぎが最優先の地域。 ご近所も親戚もアルバイトの若者も 「羽茂の人は、みんな柿畑におるよ」でした。 売りモノではないですが、 生きのいい羽茂弁が行き交うのは、ココです(^^)v | |

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年