- 佐渡の草花

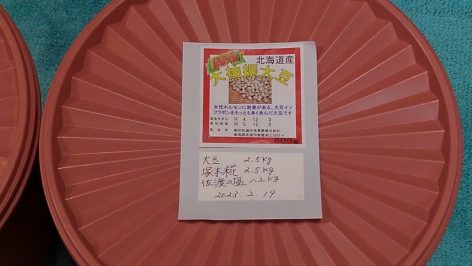

| 今日は、「雨水」だそうです。 二十四節気では、春へと季節が向かい 氷が水へと溶けはじめる頃。 “寒”の大事な仕事としている 味噌を仕込もうと、 大豆 麹 塩を準備しました。 | |

| 佐渡産の大豆は、生産者が少なくなり 地場の売り場に並んだのは、少量で一瞬のことだったそうです。 地元の大豆を買い損ねてしまいましたので、 今年は、北海道産の大豆で作ってみます。 | |

| 麹は、地元の塚本こうじ屋さん 塩は、佐渡の塩。 | |

| 一晩、たっぷりの水に漬け ふっくら大豆に。 | |

| 圧力窯で煮ます。 | |

| フードプロセッサーで、煮豆を潰します。 大豆が熱いと麹の働きが弱まるそうですので、広げて冷まします。 | |

| 麹と塩は合わせておき 少し冷ました大豆と、混ぜます。 | |

| 手のひらの大きさに、丸めて。 二人で味噌の仕込みを、毎年続けてきたので、 分業作業も手慣れてきました。 順調です。 | |

| 団子の中の空気を抜くように 樽へ投げ込みます。 | |

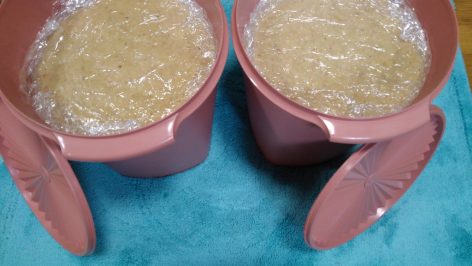

| ラップで蓋をして、保存。 完成すると、ひと樽がおよそ10㎏。 | |

| 波型の蓋が、“圧”をかけるので 重石の役目をするそうです。 梅雨明けの頃になったら、 天地返しをして、発酵のぐあいを確かめます。 孫たちも、食べる味噌ですので おいしく発酵し、熟成されますようにと願いながら 爺さんと婆さんで、二樽分仕込みました。 家庭の味は、ひと椀の味噌汁から。 今年も味噌の仕込みを終え、ホッとしています。 | |

| 白く美しい雪。 | |

| 誰かな 田んぼの中に、足跡が。 | |

| 重い湿った雪が、サザンカに。 | |

| 雪の中の柿 | |

| 重そうな雪です。 この後に、枝先が数本折れてしまいました。 | |

| 鈍色の空 こんもり雪の風景 | |

| スーパーマーケットの駐車場は 大雪の予報に、巣籠りのための買い出し客で賑わっていました。 | |

| 海では、これぞ日本海の荒波。 全国放送されたそうで、親戚が心配して電話をくれました。 冬の真ん中の、佐渡の風景です。 | |

| 大雪のために、折れてしまった蠟梅(ロウバイ)の枝を持ち帰りました。 厳しい寒さの中ですが、 バケツに入れ、外に置いておいたら 少しずつ咲きはじめ、 馥郁たる香りを辺りに 漂わせてきました。 一枝を、玄関にも(^O^) 楽しんでいます。 | |

| 後ろの、△の形の大根は、 辛味の多い、しっかりした歯ごたえの大根です。 | |

| 普段の朝は、ちりめんじゃこ・大根おろし の、簡単メニューが多い我が家。 | |

| 豚汁にも入れますが、他の具材もたくさんありますので、 大根の出番は少しだけ。 | |

| 美味しく、たくさん、大根も白菜も食べるには 煮つけたり、漬物にすることにしました。 | |

| 保存して置いた白菜。 これは、頂いたもの。 冬の寒さを過ごした白菜は、 甘みがたっぷり、ずっしりとした重さ。 鍋ものには欠かせません。 | |

| 先ずは、 定番の大根の煮つけで、鶏肉味から。 | |

| 白菜は、塩漬けにしてから二週間ほど経ったもので 発酵し、いい風味が出てきました。 冬の大根や白菜は 素朴で、飽きることがありません。 今日のお昼ご飯は、これがメインです(^O^) | |

| ヤリイカがやっと店に並ぶようになりました。 胴の部分は、刺身でいただくこととして ミミの部分や足は、イカ大根に。 | |

| 似たようなビジュアルですが、 佐渡産のイカに、ピリ辛の唐辛子を少し入れると、アクセントになります。 | |

| 大根は、下茹でしてから煮ています。 | |

| 別の日には、 佐度産ブリを湯引きし、これも定番のブリ大根に。 | |

| 佐度の冬の味。 ブリ大根も、楽しみなメニュー。 | |

| 鶏の皮をよく焼いてから、煮つけました。 アブラの旨味があるので、チョットだけボリューム感あり。 | |

こんどは、佐渡・八幡芋の出番(^O^) | |

| どれも 昆布と椎茸の出汁を、たっぷり含ませて煮ています。 | |

| 美味しかったので、もう一度(^^)v | |

| 我が家の八幡芋と、鶏モモ肉で。 もっちり、なめらかな芋は、 里芋とは区別されて、地域野菜の「佐渡産・八幡芋」として大切にされています。 | |

| さらに、もう一度(^^)v どれも見た目ほど、濃い味ではないのですよ。 | |

| 八幡芋と、鶏とピリ辛味に煮付けて。 冬は、保存して置いた根菜が何度も何度も、食卓にのぼります。 色々な旨味を持つ、魚や肉との組み合わせを楽しみながら‥ 大根も八幡芋も、相性のいい相棒と組み合わせて ゆっくりと味を含ませ、美味しくいただきました。 | |

| 新年のご挨拶が遅くなってしまいました。 よい一年となりますよう。 健康で過ごせますように(^^)/ それほどには欲張ってはいないのですが、 みんなが平穏な毎日を‥と願っています。 | |

| ウサギの年を、ぴよっんピヨツンと跳ねてみたい(^_^) 干支の兎を、若林さんが さらさらと、目の前で描いてくださった一枚です。 兎ちゃんの、まあるいお顔の ほんわりとした、かわいい絵が完成(^O^) | |

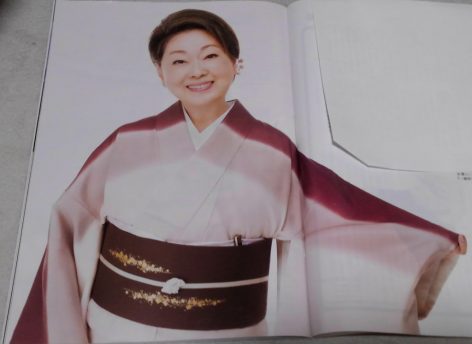

| 先日 本屋に立ち寄ったおり、選んだのは「婦人公論」 創刊から108年とか。 母が愛読しておりましたので、 私も昔から、手に取ることが多い雑誌です。 | |

| いつもならば、記事の内容で選ぶのですが 今回は、表紙の由紀さおりさんがお召しの着物にひかれました。 体形に寄り添い、 針目を感じさせない、見事な仕立てと、 すっきり、ゆったり、余計な皺もない着付け。 帯と帯締めは、シンプルで上質。 綸子の生地との、着物ならではの遊びが美しい。 着ている方が、充実した仕事ぶり、生き方をされていれば 目に見える装飾は要らないですね。 | |

| 帯留めは、かわいい兎さん。 さりげなく季節感を取り入れて。 和服を着ることには、まるで縁のない生活ですが 日本の色は美しく、 凛とした着こなしを見るのは、素敵。 生地選びも、帯揚げの色も抑えてありますが、 大人の女性のゆとりを感じます。 楽しまれていますね。 | |

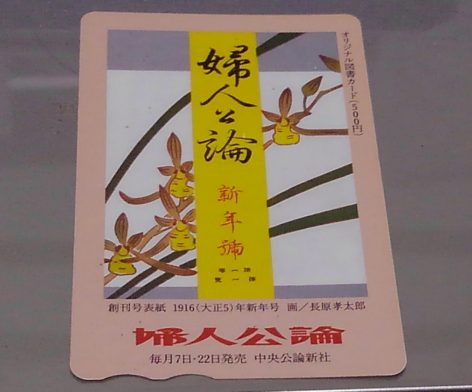

| 先日の新聞の訃報欄には、 女性として初めて、雑誌「婦人公論」の編集長を務められた 三枝佐枝子さんのお名前がありました。 ある時には、スキャンダルの渦中にある本人に 単独の取材をし、きちんと記事にする。 ジャンルを問わず、女性の生き方を応援し続け、 ヨイショと迎合するでもなく、淡々とありのままに。 婦人公論のスタイルを築かれた方‥と理解しています。 ゴシップ記事や、アイドルの笑顔のスナップ写真などで 部数を稼いできた、いわゆる週刊誌とは姿勢を異にした、 信頼性ある誌面作りの婦人誌。 | |

| 数年前から財布の中にある、図書カード。 婦人公論の創刊号を飾った、表紙だそう。 たぶん、創刊100年を記念しての読者プレゼントに応募した時のもの。 何故か使わずに、大事に手元にあります。 今では、情報を集める事もスマホが主流となりつつある時代ですが 本はゆっくり、繰り返し読みたいのです。 婦人公論は月刊誌から、月二回になり また月刊誌へと変遷を続けています。 ファンとして、残って欲しい大切な女性誌です。 | |

| 寒さがMAXの今日、 西三川くだものセンターに 苺の初々しい赤い色が・・・。 そこで、 苺の生産者の笠井さんのハウスをお訪ねしました。 | |

| 純白の花の蕾がいっぱい。 | |

| これから、次々と実が色づいてきそう。 | |

| ババロアを作りたいので、 完熟の《おいCベリー》を分けていただきました。 | |

| 今年第一回目の、ババロアを作ってみました。 | |

| 芯まで赤い果肉。 完熟の苺で、濃い色のババロアが(^O^) | |

| ぷるるン、甘くて、うれしい酸っぱさ。 春の味です。 | |

| 第二回目のババロアづくり。 引き籠り状態が続き、 ちょっと楽しいお菓子が、あったら嬉しい今。 前回は、 苺の種が気になりましたので、今回は裏ごししてなめらかに(^O^) ツブツブも、なめらかも、それぞれに美味しいです。 | |

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年