- 佐渡の草花

| 明日は、雨降りの天気予報が出ています。 梅の実が、水分で割れてしまう前に 梅もぎに行って来ました。 | |

| 手を伸ばせば、梅もぎができる木には たわわに、青梅が生っています。 | |

| 小粒の、つやつや梅。 | |

| 梅干し用に 大きさを分けました | |

| 塩漬けするまで、追熟を待ちます。 | |

| 追熟で黄色く変わってきた梅からは 芳醇な香りが漂ってきます。 | |

| 実を洗って、よく乾かし 梅のヘタを取り除き、20%の塩を準備。 | |

| 大粒梅を 3㎏ 中粒を 7㎏ 仕込みました。 | |

| 梅の白梅酢が、上がってくるのを待ちます。 蜂蜜を入れたり、減塩が主流の時代に、 20%の塩分は、塩っぱめですが 昔ながらの分量で、漬けています。 もうすぐ赤紫蘇が出回りますので、 白梅酢と合わせ、梅漬けの完成となります。 梅の季節の、保存食作り。 楽しい作業が続きました(^O^) | |

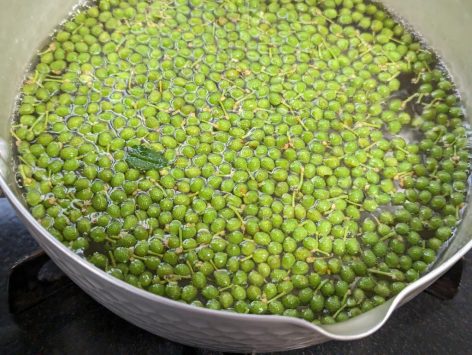

| 畑の側に、青い実をつけた山椒があります。 | |

簡単に、枝を取り除きアク抜きしました。 | |

| 硬めに乾燥された、ちりめんじゃこで佃煮にします。 | |

| 日本酒 みりん 醤油 砂糖を少量 鍋にを入れ、煮たててから じゃこを先に煮て、 仕上げに山椒を加え、煮汁がなくなるまで煮詰めて完成。 ピリッとした辛味と、風味のいい佃煮です。 パンチの効いた、初夏の味になりました。 | |

次回は、 水に晒す時間を、もう少し長くした方が、いいのかな。 早く作ってみたくて、 晒す時間を、30分しか取らなかったせいか まだまだ、ピリピリしています。 ちりめんじゃこは、山椒の香りが移って とても美味しくなりました。 山椒を少し残してありますので、 めげないで、再度 TRY してみることにします。 | |

| 羽茂の先輩をお訪ねしました。 畑の側の池には、睡蓮が一面に開いて涼し気。 | |

毎年、みごとな実をつける栗の花も満開 | |

たくさんの、キュウイの実 | |

ルレクチエの 袋掛けが進んでいます。 | |

お土産にいただいたのは、サクランボ🍒 | |

| あと数日待てば、赤く完熟になりますが、 食いしん坊のヒヨドリに横取りされてしまうので‥ その前に、早めに収穫したそうです。 雨にあたれば、実が割れてしまうし‥。 食べ時の見極めが難しいのです。 甘さ充分、歯ごたえもあって美味しい🍒 同じような理由で、 露地の苺も早めに食べることにしています。 ダンゴ虫との競争になります。 スモモも、香りが立っておいしくなると、 中から虫が先に齧りだします。 ‥ですので、 チョット硬めの、くだものが好き(^O^) これも、私たちにとっては お店には並ばない初夏の味です。 | |

| 稲の苗が日毎に青さを増してきています。 緑の平野は、いつ見ても美しい風景。 | |

| 田んぼでは、溝切りし、中干しが進んでいるようです。 田んぼの水を抜くことで、過剰な分けつを抑えて 稲の品質向上に役立ち、倒伏を防止する目的とか。 根がしっかりと張り、丈夫に育つ為の作業と教えてもらいました。 その作業している田んぼに、なんと ウミネコが出現していました。 ミャーミューと、鳴き声がにぎやかに聞こえています。 佐渡の田んぼ、あるあるの風景です。 | |

| 静かな雨が降り、畑の野菜がようやく根づき 緑の色が濃くなってきたところです。 茄子や胡瓜には、小さな花も咲いて うれしい、初めての収穫はもうすぐ。 | |

| 発見 (^^)v あおむし | |

| 子ども達の大好きな 絵本 あおむし は、おなかペコペコ。 もりもりと葉っぱを食べて、変身していきます。 日曜日の朝に生まれた、ちっぽけなあおむしが 月曜日に、りんごをひとつ 火曜日に、なしをふたつ 食べて‥ : 太っちょになり、さなぎになって‥ 美しいアゲハ蝶に成長するまで。 カラフルでリズムがよくて。 子供にとっては、楽しくて不思議ふしぎなお話し。 | |

| 鳥に食べられないように‥この姿は 鳥のフンに、擬態中なのだそう。 この きんかん は、 はらぺこあおむしのお宿として、 間もなく丸ボウズになってしまいそうな予感。 ものがたりの主人公、あおむしのためなら どうぞ、ご自由にお過ごしください。 | |

| 別の枝には、青ガエルも休憩中でした。 キャベツにはあおむしが棲み、もんしろ蝶に変身 大根には別の虫が、葉っぱに穴をあけています。 野菜ごとに、集まる虫が異なって 畑を面白く眺めています。 | |

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年