- 佐渡の草花

| 秋の祭り 八幡地区の祭りは 9 月 15 日 秋の豊かな収穫を前に、神への感謝と 厳しかった労働の実りを祝います。 | |

| 八幡まつり 子ども神輿の、明るい声が近づいてきます。 | |

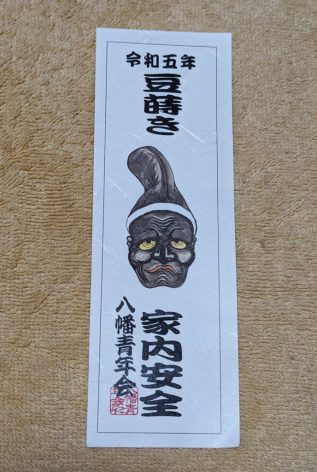

| 早朝から、太鼓の音が遠くから聞こえ また、近くから 移動しながら聞こえてきます。 八幡地区の青年会が、八幡神社で鬼太鼓を奉納したのち 一軒ごとに、門付けしてまわります。 朝 4 時 30 分頃、神社を出発し、夜は 11 時頃までの予定とか。 八幡のお祭りは、豆まき型と呼ばれる鬼太鼓。 登場するのは 黒面の豆まき翁 白面の翁 赤鬼 青鬼 二匹の獅子 家、家では 人にとりついた邪気を食べてくれると言われる獅子に、頭を噛んでもらい 疫病を退治し、悪魔を祓ってもらいます。 鬼や豆と呼ばれる翁の所作の意味を 古老に教えていただきました。 最後に爆竹を鳴らして終了するのは、八幡地区だけだそう。 | |

| 我が家の玄関にも、地区の若者が賑やかに到着。 このお札をいただいたので 家内安全に過ごせます‥ね。 今年は 地区に伝わる、庶民の祭りや暮らしについて 伝統芸能の鬼太鼓を研究しているという 上智大学の学生が数人祭りに同行していて いつもにも増して活気がありました。 | |

☆。。。。。。☆。。。。。。☆ | |

| 今は、自家用の果物が実る時。 これは、 友人からいただいた葡萄。 | |

| 友人の畑で実った葡萄は、ずっしりと充実の一房です。 青ブドウ独特の、さわやかな香りがします。 これほど立派な葡萄が自宅にあるなんて、楽しいでしょうね。 羨ましいかぎりです(^O^) | |

| 畑の片隅にある、ニラの花。 白の丸い塊の分量が丁度よくて、生け花に重宝しています。 花屋さんには、たぶん売っていないだろう花材ですね。 | |

| 三年前に、ホームセンターで 苗木を買い求めた “ きんかん ” 種無し “きんかん” の札が立っていたのですが ど~も違う のです。 | |

| 粒も大き目 しっかり種あり。 さて、さて これは何 ??? 絞って焼酎割にして、ちょうどいい香りだそうです。 | |

| 田んぼでは、稲刈りが始まりました。 お米の生産者に聞きますと、5 月の連休に植えた稲は 今がジャストのタイミングで、刈り入れ時期を迎えているそうです。 高温が続きましたので、例年よりかなり早めの収穫です。 | |

| 桃は《青空むすめ》という名の、ニューフェース。 果肉がしっかりとしていて、白い果肉で甘さがたっぷり。 | |

| プルーンは 少しの酸味がいい感じ。 | |

| 両方を刻んで、ジャムにしてみようと 💪 | |

| 青空むすめ と プルーンで シコシコと食感がしっかりしていて、桃の香り豊か。 もぐもぐ食感の果肉フルーツソースは、 ヨーグルトやフランスパンによく合います(^O^) | |

☆。。。。。。☆。。。。。。☆ | |

| 近くの風景は、やさしい白が広がって見えています。 田んぼから転作した畑に、蕎麦の花が一面に咲いていました。 清楚な美しさです。 | |

| さあ、今から稲刈りへ。 | |

田んぼの隣で、蕎麦の花が静かに揺れて… 秋の風景に変わってきました。 | |

| 9 月の最初の日曜日は、佐渡国際トライアスロン大会の開催日。 今年は 9 月 4 日。 例年、大会の前日には ジュニアトライアスロンが開催されてきましたが、猛暑が予想されるため、 参加する子ども達の、体調を考慮して 直前になって開催中止が発表されました。 楽しいスポーツは、安全の優先が第一。 | |

| | |

| トライアスランの日、山奥の集落で 鮎を石焼で味わう会に参加してきました。 | |

| 先ず、川から平らな石を拾ってきて | |

| 勢いのある火で石を焼くこと、およそ 3 時間。 | |

| 石は焼いた時間だけ、熱を保つそうです。 鮎の石焼の舞台が整いました。 | |

| 鮎を焼く串も、料理を小分けする小皿、箸も竹で。 | |

| 茄子を土手にして、 鮎の内臓(うるか)を焼き、先ずは一献。 | |

| 炭で、香ばしく串焼きします。 この夏は、暑さのためか 羽茂川では、例年より鮎が少なかったそう。 | |

| 羽茂川のアユ解禁日は、8月1日。 少しずつ釣り溜めた鮎を、準備して下さいました。 | |

| 流行りの “おにやんま” の模型。 虻や蜂を避けるのに、いいそうなのですが‥。 効果のほどは、?? 定かでは無いのだそう。 | |

| 《鮎の会》の会員は、朝 9 時に集まり 会場の設営・料理を手分けして作り始めます。 各人の家から持ち寄った野菜で、天ぷらを次々と。 ポテトサラダ・胡瓜の漬物は大き目に切り 枝豆や漬物を分けたり、お赤飯を握ったり。 外の広場に座って、いただくご馳走は 昔、昔の遠足の日のよう。 素朴で美味しい (^^)/ 暑い日の楽しみに、欠かせない冷たいビールを 専属の係りが、たっぷり注いでくれます。 お店で売られている、デキアイのものは テーブルに載せないのがこの日のルール。 ワイワイ、おしゃべりしながら それぞれが、何かしら役割を分担します。 | |

| さて、乾杯。 乾~杯。 | |

| 羽茂川の食文化を楽しみに、集まった面々。 《鮎の会》は、自然の生きものである 鮎と岩魚を守るために 会費の中から、稚魚を毎年放流しています。 | |

| 地域の先輩がたとの、おしゃべりは本当に楽しいのです。 生活の知恵が詰まっています。 さあ、 香ばしい鮎の焼きたてを丸かじり。 | |

| 私達にとって、4 年ぶりの《鮎の会》は のんびりとして、ご馳走いっぱいの時間でした。 | |

| このところ、玄関の灯りを点けると 夜な夜な、出現する影あり。 | |

| 案外と素早い動きです。 | |

| 日中は、窓の桟の上でひたすら待機。 カラカラに、日干しになってしまわないか 心配する程の暑さに、耐えています。 | |

| 夜になると、灯りに集まる小虫を 次々と捉えているのが見えます。 ガラスに掴まり、難しい姿勢を保ち続ける 蛙の能力に感心したり、 生きる為の努力を、教えられたり。 気のせいか、日毎に逞しく 大きくなってきているようです。 夜には、「消灯しますよ~」 声をかけてから、休むようになりました。 | |

| 気温はまだまだ高い毎日です。 秋という実感はないのですが、 夜には、コオロギや虫の声が重なって 賑やかに聞こえてくるようになってきました。 | |

| 佐渡の田んぼの景色が、明るい黄金色の海に。 色づいてきた稲穂がきれいです。 | |

| 空の雲が、秋めいて。 うろこ雲とすじ雲が、少しずつ混在して見えます。 気象予報士さんが、季節の言葉として紹介してくれたのは、「行き合いの空」 夏の名残りと、秋の始まりの頃をさす季語だそうです。 所によっては、稲刈りも始まりました。 高温障害が、どのようにお米に起きるかが 心配されているところです。 | |

☆。。。。。。☆。。。。。。☆ | |

| 夏の間に、 おやつとして食べていた、水菓子。 | |

| 西 瓜 (ピノ・ガール)は、種が小さいので そのまま食べられる、新しい品種。 種を食べると、お腹が痛む‥と言われていますが、 一切れ二切れ食べたくらいでは、大丈夫。 迷信ですよ‥とのこと。 食欲の落ちたおりは、特に 果物の糖分と水分を、美味しく、楽しくいただきました。 果物のやさしさに、助けられました。 | |

| 爽やかな甘さと、たっぷりな水分がうれしいデザート。 | |

| 種無し ピオーネ 葡萄を作り続けて数年の、義兄の作品。 甘みとプリッとした弾力に、ワクワクします。 「今年のは上出来だよ」は、本人の弁。 | |

| シーズンの最後の完熟苺を、冷凍保存して、 ヨーグルトに乗っけて、さっぱり味で。 赤い色も楽しみながらいただきました。 果物を作っている畑から、分けてもらえる田舎暮らしです。 スーパーに並ぶ果物と少しだけ違うのは 生産者の思いのこもった、自信のある新鮮な果物であること。 プレゼントにしたいので、 「佐渡では珍しい、プルーンの実を分けてもらえませんか?」 と、お願いした折には 「もう少し色がつくまで、待ちたいな」と やんわりと、断わられたことがありました。 今が一番と納得の時にしか外に出さない。 生産者さんの、厳しい果物への品質管理の想い。 | |

| もう一つのお楽しみは、毎日の晩酌に 飽きることなく、出ずっぱりの枝豆です。 | |

| チョット、硬めの茹で加減で(^O^) 新潟では、お皿にいっぱい盛って食べるスタイル。 枝豆の生産も消費も全国で1 位なのだそう。 コクと香りが豊かで、一粒一粒がおいしい。 | |

| イカの塩辛。 懇意にしているお魚屋さんの作る、おだやかな塩味。 今年のイカの漁獲量は、例年のわずか 5 % だったそうです。 | |

| 1か月ぶりの、久々の、待望の雨が、ほんのしばらく降りました。 畑にしみ渡るほどではなかったですが、 雨で浄化された空に、七色の虹のアーチがかかりました。 | |

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年