- 佐渡の草花

雨が続いて、柿畑も野菜畑も息を吹きかえしてきました。

我が家のきゅうりや茄子も育ってきて、サラダやお味噌汁に入れて食べられるようになってきました。小さくても曲がっていても、畑からのもぎたては格別? (^。^)

葡萄

遊びに寄った姉の家の葡萄棚で

緑いろのタイプも濃い紫いろのタイプも育てたいと、毎年種類が増えているようです。

まだ若い木で収量は少ないですが、実が育つものは見るたびに楽しみ。

西三川のりんご園

摘果された 青りんご

西三川のりんご園の、かわいい青りんごの実。今が摘果の最盛期。

柿

柿畑

摘果という柿の実の間引き作業が終わり、葉っぱは大きく、色も濃くなってきました。

じゅうぶんな陽ざしと、下草刈りの手入れ、虫よけの作業と程よい雨にめぐまれますように。

これからは、実を育てる時間をゆっくり待ちます。

今まで経験のない大型台風が、沖縄から日本列島をなぞって北上しています。

50年に一度という大雨が降り、細い川に雨水が集中し一部集落に災害が出たようです。

全国ニュースで放送されたので、友人や身内の者から、お見舞いメールをもらいました。

心配してくれてありがとう。大丈夫です。

大雨が降る前日、晴れ間のチャンスを見つけて、梅もぎをしてきました。

梅もぎ

梅の実がたわわ

梅干し用

もう少し色づいたら梅干しに。今年は実の17%の塩分で漬けてみようかな (^。^)

タケノコの梅酢漬け

去年の梅酢に、タケノコを漬けてみたら色よく漬かりました。

梅白酢に、ちりめん紫蘇を漬けて作った梅酢。

きゅうり、なす、生姜、茗荷などを漬けて、夏の定番のしば漬けにしてみたり、刻んで薬味にしたり ?(^。^)

梅エキス

梅エキスは今年初めて製作に挑戦。 炊飯器を使ってエキス液を取り出すことに (^_^)/

しわしわ梅

先輩が教えて下さった梅エキスの取り出し方は、いとも簡単な方法でした。

炊飯器を保温状態でおよそ20時間、青梅の重量の8割~同量の砂糖を入れONするだけ。

できた梅ジュースを、氷や炭酸水で割って飲めば、夏バテを忘れそうなパンチ有る味。

しわしわになった梅は、冷やして食べると美味しいし、梅ジャムにもできそう。

梅シロップは、デザートとしても魅力がありますので、いろいろな場面で使うつもり。

健康のために、塩分を控えろ…糖分を控えろ…と、医師から指導が入る世代にとっては、少量ずつを心掛けて楽しむことに。 梅はこれからの夏に、出番が多くなりそうです。

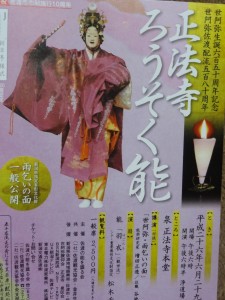

佐渡市泉地区、正法寺(しょうぼうじ)で開催された、蝋燭の明かりの下で舞われる「ろうそく能」を鑑賞して来ました。

6/29 羽衣

地元の小原流 花のおもてなし 波

参道の両側が、竹の波、波、波。 一面の海原。

夕方には、足元に蝋燭の明かりが灯され、いっそう幻想的な空間に。

表千家流 友の会による、世阿弥を懐かしむ、呈茶席「配所の月」のサービスがありました。

「 げにや罪なくて配所の月を見る事は故人の望みなるものを身にも心のあるやらん 」 「 金島書 」 … 配所 … より

正法寺

本堂が能舞台に

本堂では、まず、壇徒の方々によりリン( 鈴 )を鳴らしながらの梅花講が唱えられました。

続いて、正法寺( 曹洞宗 )のお坊さんたちによって、能舞台となる本堂を清めるためのお経が唱えられました(浄道場)

その後、能楽研究家の増田正造さん、正法寺住職 谷地田老師により、佐渡に配流された世阿弥についての考察や、瀬戸内寂聴の小説「秘花」に書かれている世阿弥についてのエピソードなどについて対談講演が行われました。

… いよいよ、ろうそく能の始まり。

暗い舞台に次々とろうそくが灯されていき、厳粛な雰囲気に。

約200人の観客は固唾を飲んで・・。( 公演中は撮影できません )

ワキの漁師の白龍が登場、松の枝に美しい衣(天女の羽衣)を見つける。ついで、シテの天の乙女が、「それは天の羽衣と言って、人間に与えるものではないので返してほしい」と頼む・・・・。

白龍は天人の舞を見せてくれるならば、衣を返そうと約束。こうして、天人の舞楽が舞われる・・・、という筋書き。

「羽衣」は、素人でもわかり易く、よく演じられ馴染みのある演目。

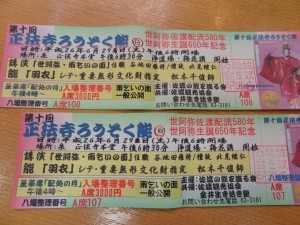

チケット

シテの観世流 松木千俊さんは、国の重要無形文化財(人間国宝)に指定されている方。

さすが、さすが。 佐渡に来て、能を観る機会が幾度もありましたが、初めての驚きかな? とても楽しい演出と、素晴らしい能舞台でした。

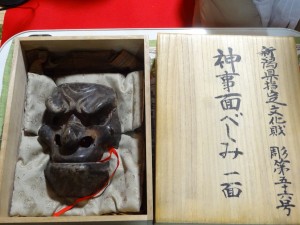

終演後は、正法寺の寺宝で世阿弥が使用したと伝えられる、県内最古の面である

「 雨乞いの面:神事面べしみ 」を見せていただきました。

雨乞いの面

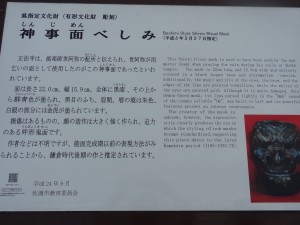

神事面べしみの解説。

神事面べしみ

ちょとぼやけて・・・

迎え入れの演出はとても華やかでわくわく感いっぱいでしたが、終演後の境内はとても暗くなっていて、駐車場までの僅かな距離が不安でした。

運営の方にお願いできるなら、足元を照らす配慮をいただけると嬉しいのに…と感じました。

佐渡の田舎で能楽ライブ (^_^)v 薪能やろうそく能と、いろいろな趣向で楽しめます。

春らしい春、と感じる陽ざしに恵まれた一日でした。

今までは風の中にヒヤッとした冷たさが含まれていましたが、今日はおだやか (^O^)

お隣さん畑仕事 始動

我が家もそろそろ畑の準備を始めないと~。忙しくなるなぁ~。

たくさんの苗物を揃えた店先では、早朝からお母さん方が苗を吟味しているのを見かけます。 ホームセンターや、苗もの市でもイイ苗や種を探して畑に定植。

苗が素直で丈夫なものと出会えたら、収穫もたくさんできるはず…。 だから真剣に見比べて選びます。

☆。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。☆

春の庭 日向ぼっこ

のどかなお陽さまにあふれて、のんびりムード。

お隣りの猫ちゃん 高みの見物

☆。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。☆

4月26日のGW初日からは、トキの森公園に “ 佐渡しままーと ”? がオープンしました。

ときの森公園 佐渡しままーと

佐渡の素材で作られた、佐渡のお土産物を集めたお店が “ 佐渡しままーと ” です。

柿餅本舗も、この “ しままーと ” に、商品を置いていただけることになりました。

観光で訪れたお客様や、地元の方に立ち寄って楽しんでいただける処になって欲しい(^_^)v

新緑の ときの森公園入り口付近

そこで声をかけてくれたのは、行谷小学校の 「 トキ解説員 」 の、二人の女の子。

朱鷺のことを知ってもらおうと、クイズ形式でボードを準備し説明してくれました。

3年生以上の児童が、取り組んでいる学校での活動だそうです。

トキ解説員 の小学生と

初めての人に声をかけることは、小学生解説員にとって勇気がいることでしょう。

他の観光客の方も足を止めて、クイズに答えたり説明を聞いていました。

朱鷺の住む環境のことや餌のことなど、わかり易やすかったですよ (^o^) ありがとう。

佐渡にも遅い春がやってきました。 我が家から20mのところにある真野、吉岡の1本桜。毎年、優しく春を告げてくれます。

金北山の 残雪

友人達との花見会の会場となったのは、畑野、熊野神社の桜たち。 桜の神社が佐渡にあったこと初めて知った、感激の出会い (^。^) 地域の人たちが大切にする、美しく静かな自慢の境内でした。

畑野熊野神社の桜

桜と狛犬

羽茂の町から山の方に上って大崎地区を目指すと、法乗坊に着く少し手前に、長く続く桜のトンネルがあります。ここも、私たちのお気に入りの花見どころ(^v^)

桜のトンネル

そして、昨今、佐渡を代表する桜になってきた、羽茂大崎の法乗坊の種蒔き桜。 萱ぶき屋根のお堂と、樹齢300年の姿が風情ゆたかな桜です。

法乗坊の種蒔き桜

4月15日は、佐渡の多くの地域で春祭りが集中する日。あちらこちらで鬼が舞います。 大慶寺の門前市は、満開の桜並木の中で催される春と秋の定例市です。

大慶寺の桜

大慶寺のお隣の保育園に、今年も鬼さん達がやってきました。 小さい子どもは泣き出し、保育士さんはベストショットを撮ろうと奮闘中でした。

園児にやさしい佐渡の鬼さん

年長さん達は、慣れたもの。鬼さん達はやさしいってことを知っています。

おじさん達も、花見の会

数日後には、招待を受け料理を持ち寄ってのお花見会に参加しました。 愉快なのは、お隣からせり出してきた枝を眺めての乾杯。 左のお宅からは、淡い八重桜。 右のお宅からは御衣黄桜の薄い緑色。 主の家のは山桜。 少雨決行でした (^_^)v

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年