- おけさ柿日記

佐渡の国仲平野の稲刈りは、ほぼ八割ぐらいまで進んだよう。

トンボが羽を光らせて、刈り終えた田んぼの上を飛び交っています。

☆。。。。。☆。。。。。☆

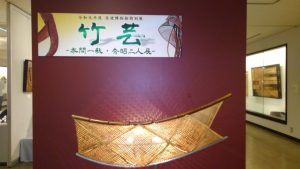

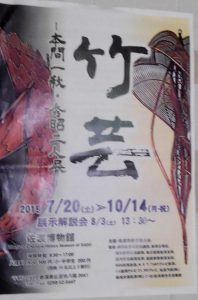

佐渡の竹工芸の第一人者である

本間一秋さんと本間秀昭さんの二人展が、

佐渡博物館で 7/20~10/14まで、特別展示されています。

さて、ここから

竹を通して光の表情を楽しむ、会場の入口

大作がたくさん展示されている中に

向きを変えると、細い竹では小文字で‥a b c‥に。

遊び心にフフッ(^-^)

壁面の装飾

いろいろな角度から、不思議な展開

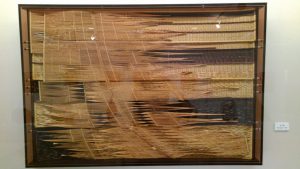

光の具合で、金属のようにも見える屏風

古民家の屋根裏で、囲炉裏に燻されて数百年の味わいある竹

貴重な煤竹(すすだけ)をいかして

根気と技術

師であるお父様の一秋さんは、2017年にお亡くなりになりましたが、

お二人の作品が一堂に集められた、貴重な親子展です。

この曲線のために、幾度もあぶったり、竹が割れたり‥したとか。

壁には、色紙掛け・短冊掛け

本間一秋さんと秀昭さんは共に、日展の竹工芸部門で

特選を2回受賞されてるいる第一人者。

国内外での個展を開催されたり、

国外の美術館に、作品が多数収蔵されています。

秀昭さんは、日展はじめ日本現代工芸美術など主要展示会へ出展。

受賞歴多数。

メトロポリタンやボストン美術館に、作品が収蔵されています。

高名な芸術家ということを忘れてしまうほど、

気さくな方です。

作品には、自由な精神と深さを感じます。

作品は、自由に撮影 OK

佐渡博物館は、展示期間中は休まず営業。

佐渡の竹で、美術工芸を生み出した親子の二人展。

今回は107点もの作品が、特別展示されています。

展示が終了すると、竹工芸の愛好家のもとへと

作品の多くが、海外に渡ってしまうことが決まっているそうです‥。

今までに2回、観に行っていますが、

今のうちに、もう一度楽しく拝見したいと思っています( ^^)

金木犀の香りが、どこからか漂ってきています。

秋晴れの日が続き、佐渡は稲刈りが進んでいます。

ススキの穂が青空に輝く今日は、稲刈り手伝いに実家へ。

外の作業が、とても心地よいこと!(^^)!

風に、稲穂がサワサワと音をたてて揺れ

藁の甘い香りが、あたり一面に漂っています。

黄金色の、佐渡産コシヒカリです(^-^)

酷暑の夏の影響が、お米の出来に心配されているそうですが‥

田んぼは固くて、順調に刈り取りが進んでいます。

米粒の育つ時に高温が続き、結果として米粒が小さ目の傾向とか。

四回に分けて、稲刈りと乾燥。

農薬を減らし、草刈りを繰り返して育てた、佐渡産コシヒカリ。

八十八の手数をかけて、清い山の水で育ったお米の収穫。

今日が最終日。

安堵と感謝の日です。

男達が稲刈り作業の間に、私は榧(カヤ)の実を拾いました。

稲刈りの頃には、ちょうど榧の実が拾い頃。

アッと思う間に、箱に一杯になりました。

緑色の外皮からは、

爽やかなすっきりした香りがたってきます。

緑色のカヤの実を土に埋めて、乾かないように腐らしてから

実を洗い、乾かして、保存します。

冬場のおやつとして、お婆さんがホウロクで炒ってくれたのを思い出します。

香ばしい、和製のナッツです。

榧の木は、300年経ってやっと成木と言われるほど、

ゆっくり、永い時間をかけて成長するそうです。

佐渡の南部は、敷地の片隅に榧の木がある家が多く残る地域です。

ちなみに、600年を超える老木を有する、徳和地区の大椋(おおくら)神社は

佐渡市指定の記念物として、大切にされています。

春の田植えと、よもぎ摘み。

秋の稲刈りと、榧の実拾い。

田舎暮らしの素朴な楽しみです( ^^)

私たちは、この10月で佐渡に移住して10年となりました。

佐渡に移住する前から、

何かと親身に相談にのって下さっている先輩がいらっしゃいます。

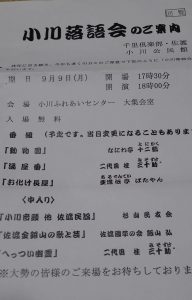

その方が呼びかけ人となって、「小川落語会」を立ち上げられました。

地区の公民館で楽しめる“落語会”です。

9月9日 18時より 地区のふれあいセンターにおいて。

今回で6回目を迎えます。

当日は、台風15号が迫ってきており

落語会に出演予定の噺家さんが、新幹線が運休となった為

佐渡に渡れなくなったという、ハプニングも発生。

あれやこれやと、変更に変更を重ねながら

ともかくも、スタートしました。

落語 「動物園」 なにわ亭 十二鶴(とにかく)さん

急遽の出演依頼に応えて

平腰忍さんによる 一人芝居 「石地蔵」

夏目漱石の「夢十夜」から。

お話を聞いていくうち、ちょっとゾ~とする結末へ展開。

圧巻の世界へ、引き込まれます。

落語 「お化け長屋」

ばたやんさんは、二席となりました(^-^)

「佐渡金銀山の歌と芸」 飯山弘ご夫妻による歌とハーモニカ

地元の小川地区に伝わる

小川甚句と小川音頭の披露がありました。

観客のみなさんからも、手拍子が加わり会場が和やかに( ^^)

小川の地名を冠した「小川甚句」の

三味線・太鼓の快い響きや

踊り手の身振り手振りに、ついつい気を取られてしまい

歌の内容を聞き取れなくて‥。

祝い唄なのか、労働歌なのか、神仏に豊穣を願う歌なのか‥。

前日には、地区のみなさんが草刈りをし、駐車場を整えたり、

当日は、受付から舞台や客席の設営を分担するなど

小川地区を挙げての大きな行事になっています。

回を重ねる毎に、出演者と観客との温かいふれ合いトークも

なごやかに交わされて、

地元の会場ならではの、ほのぼのとした落語会になりました。

秋の爽やかな空気が、うれしい毎日です。

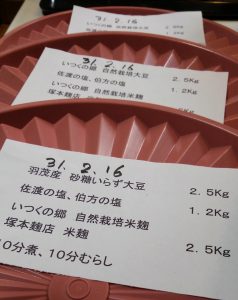

遅くなってしまいましたが、味噌の天地返しをして、

美味しく育っているか‥味見をしてみました。

なんか、いい具合!(^^)!

静かに熟成して、おだやかな甘み・うま味の味噌に(^-^)

完成にはもうしばらく待ったほうが、更にマイルドな味噌になります。

我が家では、ほぼ一年経った頃から食べ始めています。

2月16日に仕込んで、6ヶ月余り。

糀がイイ仕事ぶりを発揮して、

煮た大豆と塩が、みごとに馴染み味噌に成長しています。

蓋の形状が、軽い圧を加えるので、味噌の熟成を助けるのだそうです。

地元の大豆と塩と米糀で仕込み、

美味しくて安心の味噌を、

毎日の食卓でいただけるのは、佐渡暮らしの幸せ( ^^)

味噌は、仕込みも、その後の管理も簡単ですので、

自分で作る味噌が、もう一度、復活できるといいな‥と思います。

☆。。。。。☆。。。。。☆

毎月、天地かえしをして管理している醤油も、

この日に一緒に、作業しました(^^)/

順調に発酵中のようです。

醤油らしい色と香りも加わってきました。

お味噌も醤油もできあがるまで、もう少しのようです。

熟成を楽しみに待っています。

佐渡国際トライアスロン大会の日は、

(今年は、9月1日でした)

島の人はノーカーdayが定着しています。

その日は、

羽茂川の鮎を、石焼きで味わう日として会員が集まります。

朝9時に、お地蔵さま前の広場に集まり、準備を始めます。

先ず、会場を清め、テントを張るところから。

一番に大切な準備、石を焼きます。

見守る、お地蔵さま。

会員の多くは、幼い頃ここで遊んだ思い出がある広場。

幾つもの石に、味噌と茄子で土手を作り、

うるか(鮎の内臓)を焼きます。

いつも串焼きを担当している方が、

今年は、周りを囲むパネルを作ってくれました。

骨までムラなく、とても香ばしい焼き上がり(^^)/

会員の熱意で、焼きのシステムも年々進化中です。

こんがり、みごとな焼き目がつきました。

竹のコップ、竹串の作品。

丁寧に、呑み口が滑らかに削られていました(^^♪

持ち寄った夏野菜で一品。

山形県では、“だし”と呼ばれる郷土料理だそうです。

茄子ときゅうりを、小さく“さいの目”に切ったものに、

茗荷・生姜・青紫蘇・オクラ・白ごまの煎ったものを加えてさわやかに。

醤油・味醂・酢・砂糖で味付け、馴染ませます。

(本場では、ガゴメ昆布を刻んだものを入れる)

薬味が、それぞれの香りや食感を主張し、楽しめます。

我が家でも真似できる、

夏野菜のおかずメニューを、教えていただきました。

ご飯にたっぷりのせたり・素麺のつけ汁・冷奴などに相性がいいそうです。

さて、ようやく、お料理が並びました。

てんでの者が、何かの役割を担当して完成。

さあ、乾杯 (^-^)

一年ぶりの鮎を楽しみながら、おしゃべりしましょう。

鮎の会では会費を出し合って、羽茂川に鮎の稚魚を放流しています。

(イワナとヤマメの稚魚も、日を変えて同じ頃に放流)

昔は、羽茂川の鮎をヤスで突いたり、投網で漁をしたものだそうです。

それを、河原で石焼きで食べた文化がありましたが、

今では、そうして食べることはほとんどなくなりました。

鮎を食べることは、守らなければ続かない

懐かしい食文化となっているそうです。

石を川から拾って焼くこと3時間、から始めて、

竹で串を削り、漬けものやお酒を持ち寄ります。

賑やかに楽しんだろう、昔の人たちの笑顔が思い浮かびます。

座っていれば、ご馳走が次々と並び、出てくるというような、

どこぞの料亭の鮎料理とは、一線を画した意味を持っています。

せっかく、炭がたっぷりあるのだから‥と、

味噌を付けて、茗荷を焼いてみました。

辛い神楽南蛮も、焼いてみました(>_<)

超~辛かったようですが、楽しそう。

空き缶に入れて、炭の中に埋めてみました。

形を残して、キレイな炭が焼き上がりました(^^)/

鮎の石焼きを体験したいと、帰省して参加したお二人。

東京浅草で、佐渡の食材たっぷりの料理を提供している『だっちゃ』さん。

そうなんです。 店名の『だっちゃ』は佐渡弁です。

「〇〇だっちゃ」「◎◎だっちゃねぇ」

オーナーのさやかさんは、酒匠でもあります。

帰省する毎に、地元の酒蔵をまわり、

蔵元さんと会って、今のお酒の情報を熱心に集めて回ります。

佐渡で活動されている話題の人・観光の現場にも出向き体験もしています。

東京・浅草の「だっちゃ」には、

佐渡にゆかりのある人が多く集まり、

佐渡からの地酒と食材を楽しめる、拠点となっているお店。

先日、佐渡の全部の蔵元のロゴをプリントした

見覚えのある、ポロシャツを着た人にお会いました。

「いいですね。佐渡の酒蔵めぐりをされたのですか?」

お聞きすると、

「あ、わかるんだ。これ、だっちゃのよ」

“だっちゃ”で佐渡のファンになった方が、

観光で佐渡に来て下さったのです!(^^)!

さやかさんのように、足で廻った佐渡情報は新鮮。

一日を一緒に過ごしてみれば、

東京で「佐渡の食や文化を発信中」の

元気で率直なさやかさんの人柄が分かってきます。

頑張っている人には、無条件で応援したい。

佐渡の小父さん達は、いつの間にかさやかさんのファンになったよう。

微笑ましかった ^^)

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年