- おけさ柿日記

啓蟄を過ぎたとは言え、

海は白波が高い日が続いていました。

今日の水面は、凪いでおだやか。

キラキラと光り、美しく広がって見えました。

春を実感できる温もりで、体も心も軽くなりました。

生活していると、するべき時に、

しなければならないことがあって‥。

毎年、作っている“餅米入り塩こうじ” の、仕込み作業をしました。

餅米が冷めてきたら、糀を加えます。

毎日、混ぜていると

一週間ほどで、塩と糀と餅米が馴染んでしっとりしてきます(^-^)

小さな器に入れ変えて、保存します。

すごいね、糀クン。 “いい仕事していますね”

餅米入りの塩糀で

野菜を漬けたり、肉や魚を漬けると、

餅米のおだやかな甘さと上品な塩味を感じます。

☆。。。。。。。☆。。。。。。。☆

醤油も、仕込んでからもう直ぐ一年が経ちます。

毎月、天地返しをし手入れをしてきました。

醤油の、香りとなめらかさを感じます。

今月の末頃には、搾りをする予定。

出来上がりを、

楽しみにしているところです(*^^)v

☆。。。。。。。☆。。。。。。。☆

・・・と、呑気に綴っていますが、

世の中は、実に大変なことになっています。

問題は、新型コロナウイルスに罹った患者が増え続けていること。

似たような危機は何度もあったのに、経験の蓄積が生かされず

医療現場での検査体制の遅れ、感染拡大を防ぐ為の動きの鈍さを感じます。

Jリーグ・プロ野球は開幕戦を順延。高校野球も相撲も無観客で。

小・中・高、大学の卒業式も歓送迎会も中止に‥。

音楽LIVE・演劇・各種イベントが次々と中止。

公園・スポーツジムも閉鎖。

人の移動が減ったな~と、車の交通量を見て感じます。

友人の経営する食事処のお客様も⤵気味とか。

コロナ自粛、という言葉もできたそうです。

急に学校が休校になったことで、共働きの親はどうしたらいいのか。

留守の間の子供たちの安全を守るには‥昼食は‥何処で、誰が見守るのか。

“お年寄り”と呼ばれる世代になった私達ですが、親の介護も抱えていて、

風邪やコロナを持ち込まないことを、厳に注意して暮らしています。

若い現役世代の方たちは、職場の(上)から不要不急な集会などに参加しないこと‥

‥との、通達があったそうです。

小さな集まりですが、私達が幹事役で計画していた食事会(3/17)も、

先に延すことにしました(>_<)

日程を合わせて集まり、お話しをたっぷりして過ごす予定だったのですが。

いずれ落ち着いた時の楽しみとして、待つことにします。

緊急事態が、世界中で発生している今、

自分で注意できることと、他の人の為に協力できることを、

コロナの収束まで、考えながら生活すること‥とします。

一日も早く、普通に暮らせる日が戻ってきて欲しいものです。

今日はまた、大嵐です。

暦の上では、啓蟄となりましたが、

アラレが降ったり、ザッと雨が強く降ったり、パッと晴れ間がのぞいたり。

新年度の神事の一つである、“ 倉谷の大わらじ” が、新しく変えられていました。

大わらじを掲げる意味は、

「集落には、こんな大わらじを履く大男が住んでいるぞ~」

外から入り込もうとした盗賊が、逃げ出したと言われる

疫病や悪人除けの、道祖神だそうです。

羽茂・締め張り地区で作られている藁の馬。(締め張り馬)

我が家の小さな守り神。

尻尾が真っすぐ伸びて、疾走しているようすを表しています。

締め張りでは、地区の結界を示す意味で、

人が通る道の頭上に、しめ縄のように藁の馬を張ります。

大わらじと同じように、集落の魔除けを願う道祖神だそうです。

我が家の締め張り馬は、土産用の工芸品ですが、

同じ作り方で、早刈りの稲の芯で作る

美しい守り神。

今では、締め張り馬を作る方が高齢となったため、

後継者を育てることに、力を注いでいると聞いています。

地域を守る道祖神は、形いろいろ。

思いは、同じ。

夜明けの時間が、早くなってきたようです。

窓からの明るさで、自然と目が覚めるようになってきました。

早春の恵み岩海苔を、友人からいただきました。

佐渡では、“島ヘギ”とも呼ばれ、1 月 ~ 3 月頃に荒海の岩に付く天然海苔。

今年は暖冬でしたので、不作気味なのだそうです。

私たちは、味噌汁に浮かべて

歯ごたえや香りを楽しんでいます。

その他にはどんな食べ方があるのか、お尋ねすると、

「炭火に網を乗せ、炙って乾いたら揉む」と、海苔ふりかけに。

「つくだ煮にすると、食感がいいよ」と、教えてくれました。

なんと、季節限定のご馳走(*^^)v

大好きなイカ。

ほぼ一年中、作り立てのイカの塩辛はいただけますが、今はヤリイカ。

スルメイカ・アオリイカの季節もあって、甘さや食感の違いを楽しめます。

「炒ってあるからね。直ぐ食べられるよ」

小粒のピーナッツは、「薄皮も一緒に食べた方がいいよ」

塩味無しなので、ついつい止まりませんでした(^^♪

晩酌に合う、おつまみが嬉しい。

旬をいただく幸せ、素にして上質のご飯。

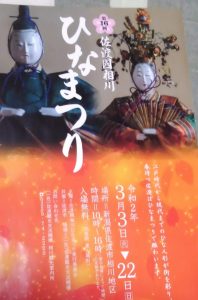

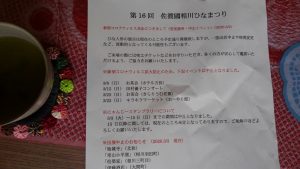

今日は、ひなまつり。

佐渡國相川 ひなまつりが始まりました。

新型コロナウイルスの、感染が全国で広がっていることを受け

佐渡でも、イベントが次々と中止、延期、変更されています。

相川の町のお雛さまを見ながらの、散策を楽しみにしていたのですが‥。

お茶会 (ホテル万長) (きらりうむ佐渡)

田村優子さんのコンサート

お雛さまの出展中止 (松榮家) 他 も中止に。

急な変更ですので、住民にきちんと伝わっていないこともありそうです。

3/2付 変更のお知らせ

お雛さまを拝見に、彩花・森さんへ

天井から、遊び心がいっぱいの手作り古布の作品

お雛さまの公開初日

相客の方と、お茶をいただきながら楽しくおしゃべり。

沈んでゆく夕日が、目の前に広がる窓だそうです。

羨ましい眺め(^-^)

早春のひと時、たくさんの可愛いお雛様に囲まれて、

相川の町の歴史を、色々教えていただきまた。

ここしばらく、佐渡で見かける多くのお地蔵さまが気になって

立ち寄って、見るようになりました。

そもそも、お地蔵さまって?

いろいろ調べてみました。

お地蔵さまは「地蔵菩薩」と呼ばれ、

地蔵の「地」は大地を、地蔵の「蔵」は包み込むことを、

意味しているそうです。

お寺のお堂だけでなく、お墓や道路の道筋、田んぼのあぜ道など、

いろんな場所で私たちを見守ってくれ、

最も弱い立場の人の苦しみを、真っ先に救って下さる‥と、信じられていました。

私たちに寄り添ってくれる、馴染み深い地蔵菩薩。

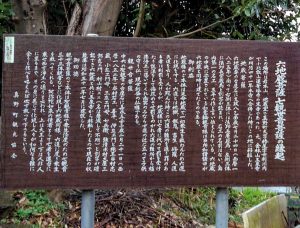

国道350号線沿いの、海を見下ろす小高い斜面沿いに上って行きます。

真野・椿尾地区の 六地蔵

丸~いお顔のお地蔵さまは、「子供の守り神としての信仰」があり、

子どもが喜ぶ、お菓子やおもちゃが供えられます。

椿尾の名工、(安藤五兵衛作)

六地蔵と七観音が同じ小屋にいるのは珍しく、

以前は野ざらしでしたが、

「立派な六地蔵が可哀そうだ」と、ここを訪れた篤志の方からの寄付があり、

村人が総出で、ブロック作りの収容小屋を建てられそうです。

手前の、七番目の観音さまが写っていませんが‥(>_<)

椿尾の名石工 (中川重太郎)(善平)の名が残されているそうです。

気品ある面ざしのお姿です。

台座には椿が刻まれているのが特徴( ^^)

佐渡の各地に、石仏信仰の石塔が街道沿いに見られます。

看板前で縁起について読んでいる時、知り合いが通りかかりました。

会釈して別れたのですが、程なく

「せっかく興味をもって来て下さったのですから、私の知っていることを説明しますね」と、

笑顔でUターンして下さいました。

お地蔵さまを自慢に思う、地元愛を感じました(^-^)

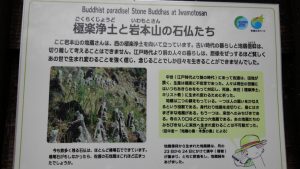

斜面の石仏達は、極楽浄土のあるという西の方角を眺めて並んでいます。

江戸時代より前の佐渡にあっては、田畑が狭く生産は極度に不安定な時代がありました。

人々は死後に、来世は極楽浄土に生まれ変われるよう祈るしかなく、

地蔵は身代わりとなって、来世への導きへの願いを叶えてくれる‥

心のよすがとなっていたようです。

ここ椿尾石(花崗岩)は、柔らかく細工し易いため、多くの石仏が彫られました。

隣の集落の羽茂・小泊石(石英安山岩)は、硬いため、

金の鉱石を砕く石臼として使用されたり、生活の必需品の石臼が作られた時代がありましたが、

次第に使われなくなったために、

小泊白山神社に奉納され、この塚となりました。

一緒に佐渡を歩きましょう‥の意 でも紹介されています。

石見銀山で使う石臼も、佐渡から送られたそうです。

☆。。。。。。☆。。。。。。☆

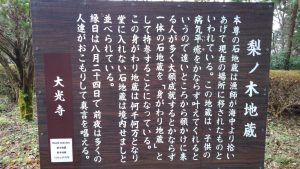

佐渡のお地蔵さまを、インターネットで検索すると

まずヒットするのが、真野・梨の木地蔵。

赤泊線で、真野から 15 分ほど入った静かな山の中にあります。

周りには一面に、小さなお地蔵さま達

入口には、笑顔の夫婦地蔵も。

本尊の石地蔵は、漁師が海中より拾い上げたものを、

ここ、梨の木(地名です)に移し、納められたそう。

この地蔵さまは、子供の病気平癒を必ず叶えてくれる‥と言われ、

願かけに訪れる人が絶えません。

願いが成就すると「身がわり地蔵」を持参するのだそうです。

何千何万ものお地蔵さまが、境内せましと並んでいます。

祈りは届いたのでしょうか。

花のお供えが絶えない、梨の木地蔵。

人里離れた山の中なのに、何故かいつも人の気配がする空間です。

貧しかった人々の、いつも祈りの傍にあった慰めの仏さま。

今も、大切に守られているお地蔵さまばかりでした(^^)/

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年