- おけさ柿日記

両津への納品の途中に

春の一瞬だけ現れる、雪形の白いキツネが見えました。

翌日は、相川へ

金山の駐車場にて

江戸幕府の財政を支えた、佐渡金山。

金の鉱脈に沿って、人力で露天掘りを続けた結果、山の頂上部がVの字に割れてしまった‥。

佐渡金山のシンボル《道遊の割れ戸》を仰ぎ見ての、桜を訪ねました。

軽やかな花びらや、おだやかなピンクの桜の色は

気持ちを慰め、心を明るくしてくれる不思議な力があるよう。

今年は、用事で出かけた先で、車でスゥーと通りすぎるだけの

ドライブスルーの花見がほとんどでした。

春祭りのない佐渡の、春の1ページが過ぎていきます。

田んぼにトラクターが入り、水が張られてきました。

畑でも、とても忙しそうな人の動きがみえます。

おだやかな陽ざしに誘われて、水芭蕉を訪ねてみました。

元は田んぼだったところに、荒れるよりは花をと、植えられたのだそうです。

ゆずろ公園近く

山の中の、水が澄んだ湿地一面に水芭蕉

「三日前にも来たのよ、

白い花がみごとだったので、今日は友達を誘ってね」

「たった今しがた、朱鷺が鳴きながら飛んで行ったところでね」

「下から見上げたら、羽がとっても美しかった~」

・・・と、楽しそうな二人連れ。

車を降りてから、水芭蕉の沢までの途中には、急な登り坂はありますが

明るくて、迷わずに行ける道があります。

道の傍には、咲き始めたばかりの山野草が可憐にちらほら。

「この奥に、カタクリが咲いていますよ~」

明るく声をかけてくれて、

「ごゆっくりねぇ」と、先に帰って行かれました。

木々の若葉も、少しずつ淡い緑色になりはじめたところ。

葉っぱの形や色も、可愛い芽生えの姿。

どの花も、群れずに一輪。

凛として咲いています。

花の名前や木のことを、もっと知っていればなと思う時です。

今日は、小学校の入学式が行われた佐渡。

我が家では、

冬タイヤから、やっとタイヤ交換をしました。

人気の、羽茂・大崎の種蒔き桜へ

花の色は、白っぽい感じになりましたが

枝の先まで、みごとな花を咲かせています。

ごつごつとして、黒く力強い幹の姿。

古木の少しの傾きと、根本の藁葺の庵が絶妙なバランスの美しさ。

大崎の真ん中で、華やぎを見せています。

一本桜ならではの、大きく逞しい存在感です。

晴れれば、花を求めて。

今日は、両津へ。

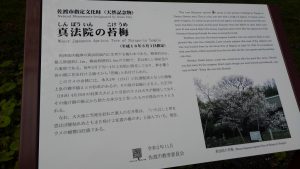

梅津の真法院の苔梅を訪ねました。

フェースブックで、友人が教えてくれたのは《苔梅》

幹にはびっしりと苔が覆い、威容を誇っています。

美しい花びらは、淡い紅色の八重。

すぐ近くの羽黒神社まで、醤油造りの箱根清水を汲みに何回も通っているのに、

真法院の苔梅の存在を知りませんでした。

桜花は人を呼び、わたし達の前にも

軽自動車に分乗しての、お母さん方の団体さんが 7 人。

「丁度いい時に来られてよかった~」

「きれいねぇ」

「ここの次は、大慶寺の桜の並木を散歩してから

お昼には、何か美味しいものを食べようと相談しているのよ~」

…と、花めぐり遠足のご様子。

どう見ても、 70 歳をとうに超えていそうな先輩がた。

乙女のように、賑やかで、笑い声が絶えません(^O^)

隣に咲く桜は、地面に触れそうなくらい枝垂れて、揺れています。

盛りの梅と桜が一緒に見られるとは(*^^)v

軽やかな花が目当てで出かけましたが、

幹の太さや傷もコブも、歴史の永さが品格を物語る、

苔梅を知った喜びの日になりました。

陽ざしがぽかぽか。

子供たちは半袖になって、外遊びに夢中でした。

絶好の花見日和なので、ドライブへ。

満開の桜の通り。

ちょっと遠回りでも、桜の下を自転車で走る人あり。

学校には、桜が似合います(^O^)

ここ羽茂川沿いは、歌碑が立ち並んでいる事でも知られている所。

転作と 決めし田の面の 雪解けて 緑かなしく 萌ゆる若草

待ちまちし 春陽したしも おろしたての 地下足袋かるく 野菜畑うつ

短歌を詠む生活が日常としてあり、

農業者としての思いが、スッ~と伝わってきます。

歌碑をたどっての、ゆっくり散策もお薦めのコースです。

すももの古木から、香りが強く漂っています。

藪椿も、甘く香ります。

椿の大木が多い島ですが、ここでは生垣として活躍。

たっぷりの花をつけた、みごとな一本。

事務所の方に、お話を聞くと

雌雄の木を買ったけれど、一本は別の所に植えたため実を付けないそう‥。

「やっぱり一緒に植えた方がよかった‥かな」

「大きな実をつける桜んぼ🍒の苗と聞いたんだけれど」と、(^O^)

ぐるり回って、赤泊へ

明るい、かたまり。

ドライブしてみると、あそにも、ここにも

桜・すもも・辛夷・モクレンなどが、今、花盛り。

納品の帰りに見かけた、白っぽい桜の花

公園でもなく、庭園でもないけれど、

ここかしこに、光を浴びて、

堂々とみごとな花を咲かせている木が多く存在していました。

桜に誘われて出かけ、

花めぐりの楽しい半日になりました。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年