- おけさ柿日記

ここ数日の陽ざしは、明るくまぶしいこと (^_^)v

田んぼは耕され、水がたっぷり溜められて、田植えの準備が整ってきました。

畔の草がきれいに刈り取られて、夕方には一斉に蛙が鳴き出します。

おだやかで、静かな春の風景です。

柿の畑も、いよいよ芽が動き出す頃となりました

柿畑 桜と水仙

陽あたり良好、風のとおり最高。 急斜面ゆえに、手入れはたいへんな柿畑です。

柿畑 桜と水仙

姉が冬の間に、粗皮 ( そひ ) を削って、きれいになった柿の木

柿畑 菜の花

きれいだな~と、いつも見て通り過ぎるご近所さんの畑

菜の花はもうすぐ刈り取られ、柿畑の肥料となります。

素人の私には、徹底して剪定をされた柿の木は

大きな幹だけしか残されていないように見えます。

つややかな若葉で一面がおおわれるのは、もうすぐです (^-^)

いよいよ、春まつりの季節。

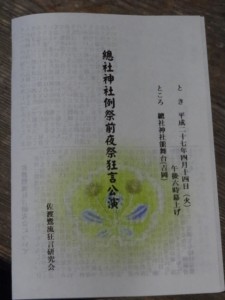

島開きの前日に催される、鷺流狂言を観に出かけました。

総社神社例祭前夜祭狂言公演

演目 鳴子

演目 盆山盗人

演目 柿山伏

佐渡鷺流狂言研究会による公演は、4月14日、春祭りの前夜に、真野総社神社の能舞台で演じられます。

公演前の説明によると、山口市と佐賀県千代田町と佐渡の三か所のみで伝承されている狂言だそうです。大蔵流とも和泉流の狂言とも異なっているとか。

無形の文化財ゆえに、継承してゆくことは大変な苦労があるのでしょうね。

この日は、冷たい雨が降りしきる中、傘をさしながらの見学となりましたが、演者の熱意が伝わってくる公演でした(^-^)

春が来た~。

春がきた~と喜んでみても…

翌日には、雪やみぞれに逆戻りしてしまうことが幾度も繰り返されてきましたが

今日からは春 \(^o^)/

桜の開花予想も出され、畑には何かがあちこちから芽吹いてきました。

とげとげ バラ

ぼんぼりのような みつまた

蕗のとう 草わさび

玄関には、ふきのとうと葉わさび。

淡い緑色がきれいで、お皿の中でどんどん育ち清楚な白い花を咲かせます。

芽吹きを喜んで “ ねこやなぎ ” を活けたりしても楽しい季節。

我が家のゆずり葉の枝に、小鳥の巣を見つけました。

小鳥の巣

葉っぱの陰に、上手に巣が架けられています。

よく見ると、巣の材料には藁だけでなくビニールが。

なんと、蛇の脱け殻も編み込んでありました。

自分の巣を襲ってくることもある、天敵の蛇の脱け殻をちゃっかり巣に利用して

たくましいなぁ。

電線の途中に 巣

羽茂大崎の “ ちょぼくり ” の入り口に発見した、小鳥の巣。

ちょぼくり あまどころ はやと瓜の酒粕漬け

去年も、ここに巣をかけたツバメがいたそうです。

宙ぶらりんの電線に巣をかけるとは、ナイスなアイデアだこと (^_^)/

しまふうみの林 巣箱

しまふうみ の 敷地の椿

人が林に巣箱を架けて、小鳥が安全に子育てできる環境を手伝っています。

小鳥たちがここに気づいて、賑やかに出入りするようすが見られるといいな (^O^)

雨ふりの日曜日でした。

しままるしぇには、おおぜいのお客様が立ち寄って

窓からの景色を楽しみながら

柿餅の味見をしたり、玄米珈琲を楽しんだり、ゆっくりと過ごしてくださいました。

干し柿のリース

暖房の温度を少し控えても寒さが苦にならなくなって、雨もまた良しの “ しままるしぇ ” でした

しままるしぇ の相棒は、大先輩の春子さん \(^o^)/

誰の話でも、ゆっくりじっくり聞いてくれて

おだやかな人柄を慕って、人が集まってきて

会ってなにげない話をするだけで、なぜか気持ちが前向きになって‥いる

実の姉のような気持ちにしてくれる、不思議な魅力の方です。

古布 ( こふ ) を愛してやまない

「 春ちゃん工房 」 の、春子さんと一緒です。。

古布のバック

古布の懐かしい 縞 や かすり もようを集めて

リメイクしたり、バックや洋服や名刺入れなどの小物を紹介しています。

ちくちく

古布をちくちく、 藍染の濃淡が美しい

裂き織り

色の組み合わせいろいろ

バック いろいろ

山ぶどう ・ あけび ・ 籐 の籠に、古布を合わせて

花台 お茶の時に

かすり ・ 蚊帳 ・ 布団の表 ・ 裂き織り ・ 紅花染め ・ 男物の羽織裏 ・ 大島紬など

明治から昭和の初めころの、上質の布を生かした作品たち

布が好きな人が次々来店され

色を楽しみ、風合いを楽しみ、デサインを楽しんで時間を過ごすスペースとなっています。

個性的なデサインの洋服 ・ エプロンドレスなど

布の作家のみなさんが、自由な発想で形にした作品が多数 (^_^)v

土曜日と日曜日に “ しままるしぇ ” で、お待ちしています。

弱い雨が降ったり止んだり、あたたかい日でした。

予報では明日から、また寒さが戻ってくるらしい。

少しでも暖かい日には、柿農家はおけさ柿の手入れに励んでいます。

剪定

おけさ柿 冬剪定

柿の枝は成長が早く、日射しを求めて上へと延びる性質が強いため、寒さで木が休眠状態の冬場に枝の剪定を行います。

成長する枝が重ならないように間引いたり、紐で引っ張ったり。

土地の傾斜や風の通りを考えながら、脚立に乗っての高所作業。

一日に4~5本くらい手入れすると、日が暮れると言います。

粗皮削り

粗皮削り

通称 “ カリカリ ” と呼ばれる粗皮削り ( そひけずり )

木の皮の凸凹を削り、古皮に潜む越冬害虫やその卵や菌類を除去する作業。

これも地味な作業で、頑張っても 1 ~ 2 本 を削るのが精いっぱい。

4 ~ 5 年 に一回くらいのペースで、手入れをしています。

おけさ柿の冬の作業は、秋の収穫を終え、葉が落ちるまでの一か月の間に

もみ殻、米ぬか、鶏糞などの有機肥料のお礼肥えを施し

ふわふわの柔らかい土を作ります。

こうした冬の作業が、収穫のたいせつな基礎となります。

柿畑の維持管理は、晩秋の施肥、冬剪定

春の摘蕾、摘果、圃場の草刈りなど莫大な労力が要ります。

柿の農家は高齢化が進み、耕作面積は年々減少しています。

一年を通しての作業に、充分な実りで柿の木が応えてくれますように \(^o^)/

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年