- おけさ柿日記

冬なのに、冬らしい天気にまだならない。

機会ある毎に、「みんな集まって、賑やかに旨いものでも食べよう」と誘っていただき(^O^)

今回は、自然薯 (山いも)を食べる会。

山いも掘りは、深く深く掘って掘って、根気のいる作業と聞きます。

自然薯

名人が掘り上げた、みごとな自然薯。

壁に吊るして、然るべき時が来るまでは、オブジェとして楽しんでいます。

あぶらめ

自然薯の出汁には、アブラメの濃い味と香りが似合うのだそうで、焼いて干して。出番待ち。

さて、後日

役者が揃ったところで、山いも・麦とろの会\(^o^)/

絵に、姿を残して

いざ、

山から掘り出した「山いも」というところに価値がある、本当の自然薯。

みんなで、ご馳走になります(^u^)

大宴会

山いもの汁が、のびないうちに、いただく(^-^)

山いも 麦飯

アブラメの出汁でのばした味噌味に、山いもと麦飯。

山いもの天ぷら、山いもの炒めもの、里芋のポテトサラダなどなど。

鳥汁

お祝いの席には鳥汁。 アツアツのうちに、いただきます (^O^)

鰤の刺身

今日は、佐渡の北部の鷲崎漁港では、“ 寒ブリ大漁祭り ” が、開催され賑わったそうです。

佐渡の冬の魚と言えば、鰤。

会場は、先日オープンした八幡町の古民家、優游亭にて。

古布・山葡萄の蔓・アケビの蔓・こぎん刺しの布など、手仕事のバックなど。

器 小物

布 小物

上にも 展示品あり

小物があちら、こちらに。 楽しく探したり、鑑賞したり (^_^)/

柿餅本舗のコーナーも、一角にあります(^-^)

これ以上の贅沢はあるのかしら、と思いたくなるような、陽気な宴でした。

昨日は、妙に静かでうららかな陽ざしの一日でしたが、

今朝は空気が湿り気を含み、雨に向かっている気配。

季節の境目を行きつ戻りつする、冬の入り口。

車のタイヤを、冬仕様に替えました。これで、チョッと安心。

唐突ですが、

読書会で方丈記を読む機会があったので、久しぶりに本を手にしました‥。

方丈記の冒頭に

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。

よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。

世中にある人と栖と、又かくのごとし。

年末になると、「今年をもって‥‥ 営業を終了いたします」の、表示を見る事が多くなりました。

小木にある、永く親しまれた蕎麦屋さんが十二月末日を以て、店を閉じると聞きました(>_<)

佐渡の蕎麦をご馳走したいと思ったら、小木の七右衛門さんへ‥と、人気のお店です。

閉店するとか‥の噂は、以前からありましたが‥残念です。

きちんと仕事ができるうちに、店じまいをとの決断されたのでしょう。

おけさ柿の名産地、羽茂地区で

柿畑で

収穫もできないまま、柿の木々が伐採となったようです。

柿の木 畑

柿畑

また、別の柿畑の奥からは、チェーンソーの音が聞こえていました。

きれいに手入れの行き届いた畑を、今年限りで止める・・・。

止むを得ないけれど、「きちんと終了させる」という、農家さんの強い意志を感じます。

収穫されないままの畑

ここだけ、いまだに収穫されていない柿畑がありました。

羽茂産 百花蜜

友人に「佐渡産の蜂蜜が欲しいのだけれど」と、リクエストされ、買い求めました。

菜の花のハチミツや、藤の花の頃までの幾種類かの花の蜜を集めた百花蜜まで、

貴重な佐渡産ハチミツ。

お店の人のお話によると、「これが、今年の最後になると聞いています」

一般に広く知られているというわけではないですが、知る人ぞ知る貴重な名品です。

年末を控えて、“ 喪中のため‥遠慮します ”の、葉書がいく葉も届けられてきて‥。

看護や介護など、家族として向きあった時間の重さを思います。

あらゆる慰めも届かない‥苦しみや悲しい思いも。

平成の最後の年

河の流れになぞらえて、川面に浮かぶうたかたのように、生まれればいずれ消えるもの。

有り続けるために、なんとか頑張る事はとても大切なこと。

けれども、自らのの意志で終止符を打つことは、

それにも増して大きな志が必要なことではないか、そんな気がします。

こんな言葉を思い出します。

働き一両 考え五両 知恵借り十両

コツ借り五十両 ひらめき百両 人知り三百両

歴史に学ぶ五百両

見切り千両 無欲万両

これは、「成せば成る。為さねば成らぬ何事も。成らぬは為さぬなりけり」で有名な

上杉鷹山公が残した、仕事の価値についての含蓄ある言葉だそうです。

先人の格言や金言は遠くの世界のことで、実感や共感に至らなかった若い頃。

懸命に努力し、働いた時代を経て、

この後を、どのように生き、身終いをしていけばいいのか。

大切な一日ごとを、誠実に人とのかかわりを持ち、

気持ちよい生活を重ねていこうと思っています。

“ 人生はうたかた ” を、自覚する歳になりました。

小春日和というのでしょう、風のない陽ざしが暖かいおだやかな日でした。

毎日出かけてばかりいたので、今日は家に居て、

台所仕事をする日にしました。

常備菜

炒り豆腐と高菜を胡麻油で炒めた常備菜を作り、

炊きたてのご飯だけの、簡単朝メニューからスタート。

胡麻油を使い、水きりした豆腐と出汁をたっぷり加え、野菜を刻んだ炒り豆腐は、

ボリューム感があり、ご飯にも、酒のサカナにも合います。

鷹の爪でピリ辛に炒めた高菜は、炒飯の具材に重宝、しばしば登場する我が家の常備菜。

デザートは、ベイクドチーズケーキを(^O^)

焼き・チーズケーキ

甘さを控えてありますが、濃い旨み (^。^)

焼きたて ケーキ

ほかほか、焼きたてのチーズケーキを、コーヒーでさっそく(^-^)

食い気が先立ってしまい、ついつい、大きめに切ってしまいました。

カロリーが高めなので、控えめサイズを心がけなければ‥

とは、思うのですが、今日はプチ贅沢をすることにして、しっかり食べる (^_^)v

今度は、スティック状に切って、少し細めに。

台湾茶 チーズケーキ

友人からいただいた独特の香りがやさしい台湾茶と、しっかり味のチーズケーキでお茶を。

何回もお代わりして、お茶を飲み、食べ‥ お茶を飲む。

今日は、ゆっくりday のんびりしました。

初冬の雨が、冷たく降り始めました。

いよいよ、冬支度を急がねば (>_<)

今週は、イベントが続いています。

11月23日は勤労感謝の日。

一年間の収穫を祝う新嘗祭でもあり、祝日でもあります。

JA羽茂が主催する、第15回「うみゃあもん祭り」に出店。

柿餅屋さんはその日のために、忙しく準備をしてきました。

開会式

ただいま、左手奥にて、組合長が挨拶中であります。

続いて、おけさ柿生産者の表彰式

生柿の部・アンポ柿の部、それぞれに親戚の叔父と甥が優秀賞を受けました。

生柿生産の部

シャッターチャンスを逃してしまって‥ ‥

アンポ柿の部

今年は、酷暑さが続きました。

佐渡は台風のコースに三回も当ったので、塩を含んだ風に被害も出ました。

気候に左右されつつも、熱心な柿農家さんばかりです。

その中で、品質の優れた生産者の賞を受けられることは名誉なこと\(^o^)/

「うみゃあもん祭り」では、生産グループごとのブースに分かれ販売をしています。

自然薯 組合

自然薯

東京暮らしの伯父にプレゼントしようと、「うみゃあもん祭り」で、貴重な自然薯を予約。

箱に画かれた自然薯の絵に味わいがあって、特別なサイズです。

おけさ柿・ルレクチエ 果樹生産部会

おけさ柿

ルレクチエ

手作り お母さんの味

手作りの お煮〆・団子・稲荷寿司・炊き込みご飯・山菜の漬け物なども。

トン汁サービス

婦人部会のトン汁やヒーローショー・バルーンアートなどのサービスも用意されています。

天気予報では雨が心配されていましたが、なんと、祭りの間には光も射してきて

奇跡のようでした(^u^)

羽茂のみなさんが総出で、盛り上げる収穫祭\(^o^)/

お客様にも楽しんでいただき、盛会となりました。

☆。。。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。。。。。。☆

11月18日 ( 日 ) 地産地消まつり

サンテラ佐渡スーパーアリーナに於て 10:00 ~ 14:00

野菜いろいろ

塩の加減絶妙 稲鯨の魚

佐渡乳業

チーズの味噌漬け ( モッツッアレラ・カマンベール・ゴーダ )

真野 地場野菜 菜菜きて屋

JA佐渡 女性部

佐渡kids 生きもの調査隊

kids達による 自然栽培米

田植え~稲刈りまで、子供たちが農業体験し、育てた自然栽培玄米。

毎年、柿餅本舗も出店しています(^-^)

柿餅本舗 よもぎ餅 ゆず餅 柿餅

お餅 各種

えごまかき餅 柿もち 古代餅

大勢のお客様に、試食をしていただきました(^u^)

コシヒカリの玄米を3時間焙じた黒焼き玄米茶や、柿餅・おかき など。

保育園児の太鼓

保育園児が元気に盛り上げてくれた、オープニング。

大きなイベントが二つ続きました。

イベントは、たくさんのお客様とお話できる、とても大切な機会です。

「ああこれこれ、美味しいね」「大切なお友達へお土産に」など

励ましの言葉をいっぱいいただきます。

柿餅屋さんをやっていて良かったな、と思う瞬間です。

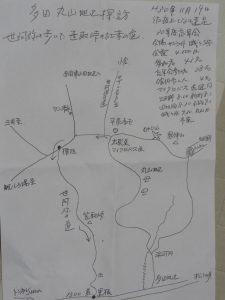

11月19日 おとなの遠足に参加して、第三回目。

多田・丸山地区を探訪。

世阿弥の歩いた笠取峠の紅葉の道 を、歩きます。

前夜半から強い雨が続き、当日は50%の雨予報が出されています。

山道は、大丈夫かな~。

出発地点の丸山地区・平泉寺に、マイクロバス2台で10時に集合。

参加者・40名

お参りの後、いつものように足の筋肉を柔軟体操、肩も腰も伸ばし、深呼吸。

平泉寺

ありがたいことに、雨はきれいに上がってきました(^_^)v

出発~です

金色の松葉を踏みながら

松葉を踏むと、松ヤニの香り。 晩秋ならではの香りです(^_^)/

ワニ清水

佐渡の名水として知られる、ワニ清水。

こんこんと湧き出し、一年を通して水温が11度と安定しているのだそうです。

赤泊の北雪酒造が、年初めにこのワニ清水を汲み、新酒の仕込み水としている事が

季節のニュースとして紹介され、一般にも知られるようになったとか。

笠取峠めざして

落ち葉が重なって積り、きれいに整備された山道です。

トレッキングストックを使いながら

山を吹きわたる風の音を聞きながら、進みます。

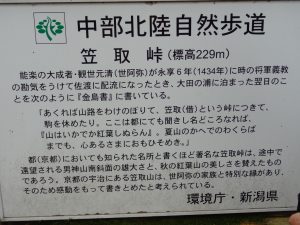

笠取峠

笠取峠 ( 標高229m ) の案内板によると、

能楽の大成者、観世元清(世阿弥)が、永享6年(1434年)に、時の将軍義教の勘気を受け、

佐渡に配流になった時、この笠取峠を越えた時の事を

『金島書』に、次のように書いています。

「あくれば山路をわけのぼりて、笠取(借)という峠につきて、駒を休めたり。

ここは都にても聞きし名どころなれば、『山はいかでか紅葉しぬらん』。

夏山のかへでのわくらばまでも、心あるさまにおもひそめき。」

私たちは、足を取られないように、ずうっと足下を注意しながら、

カエデやクヌギの枯れ落ち葉を踏みしめて、坂を登り下りしました。

こんな険しい山道を歩いた72歳の世阿弥の、息使いまで感じられるような気になるのでした。

この笠取峠の細道を、歴史に登場する人物も徒歩で越えていた (>_<)

笠取峠 展望台

展望台からは、対岸のビッグスワンの白い屋根が正面に、右手方向には角田山が見えます。

ゴールは眼下の海洋深層水施設のある、黒根バス亭。

コース図

余談ですが、

世阿弥の波乱の生涯をテーマとした、瀬戸内寂聴さんの小説『秘花』

寂聴さんも、執筆のために幾度も佐渡を取材に訪れて、

実際に、この笠取峠を超えられたそうです。

寂聴さん84歳、85歳の時。

佐渡の郷土史家・磯部欣三さんによって、現地案内・資料の提供などの

全面的な取材協力を得てこそ、作品が完成されたことが知られています。

遅めの昼食は、会場をサンライズ城ヶ浜へ移して。

昼食会

「おにぎりはなしにして、おやつを何か持参してね」と言われた、今回の遠足。

無事に帰って 13:30 から、ようやく、乾杯~(^-^)

11月にして、今年初の、忘年会を兼ねた昼食会。

「おとなの遠足」の納会となりました。

充実した一日

「大人の遠足」の後のビールは美味しく、喉の奥まで沁み渡りました。

今日のコースは山道ゆえに、少しキツメの坂道あり、滑りやすい石ころ道あり。

みなさんと、一歩一歩を踏みしめ、緊張して歩きました。

笠取峠の尾根伝いを登って下りて、本日は約 13,000 歩の遠足でした\(^o^)/

( 12 月は参加者の多くが多忙な時期のため、お休みです )

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年