- 2025年

5月19日 ( 月 ) 晴れ 今回の大人の遠足は、〝ときの郷ゴルフクラブ〟へ ときの郷ゴルフ場は、開場 20 周年を迎え 緑いっぱいのコースが、美しいゴルフ⛳場でした | |

| 手入れの行き届いた、やわらかな芝生が広がっています。 ゴルフ場内を散歩 練習場での、打ちっぱなし体験もできました⛳ | |

| ゴルフカーで、景色を楽しみながらコースを巡ります | |

| 出発は、1 番ホールから アウトコースは、芝生を張り替え中のため 今日は、立ち入りができないとのこと | |

| 快い5月の風を感じながら UP DOWN の細道を、そこそこのスピードでの スリル感あるドライブを楽しみました | |

| ヤッホォー ~ ~ コースの途中には、高台から海を眺められるのどかなホールもあり 開放的なコースでプレーすれば、きっと気分も爽快になりそう ⛳ | |

| 昼食休憩は、クラブハウスにて。 ブラタモリの如くに、緑豊かなゴルフ場を巡る遠足でした。 | |

☆。。。。。。。☆。。。。。。。☆ | |

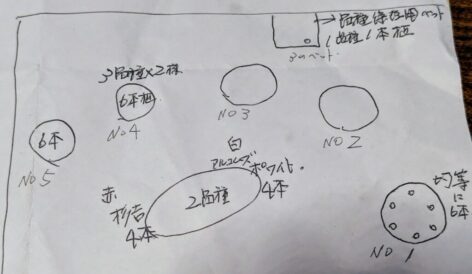

午後は、田切須の諏訪神社に移動して ダリアの球根を植え、ダリアの花壇を作りました | |

| 8月頃には、諏訪神社の境内に作ったダリア園は 色どり艶やか、カラフルな花壇となるでしょう。 | |

☆。。。。。。。☆。。。。。。。☆ | |

その後、半月ほど経った我が家の畑です。 名前も色もわからない球根ですが 葉っぱを広げ始めています | |

「来年のための、バックヤードとして育てて下さい」 とのことで、残った球根を各自が持ち帰ったもの  | |

| |

| どんなダリヤが咲くのでしょう 楽しみです | |

| 青梅が、JAの地場コーナーに並び始めました 青梅の季節は、ホンの一瞬のことなので この時期を逃さないように、注意して見ています。 | |

| 丸くて、粒も大きめの梅です 綺麗な青梅に出合えました | |

| 初めに、カリカリ梅を仕込みます 小量のにがり 卵の殻 梅の10%の塩を用意し コロコロ転がして、塩と馴染むように。 消毒と呼び水を兼ねて、アルコールを使う方が多いですが 我が家では、子どもも食べられるようにニガリで作っています そして 赤紫蘇が出回るまで、冷蔵庫で保存します | |

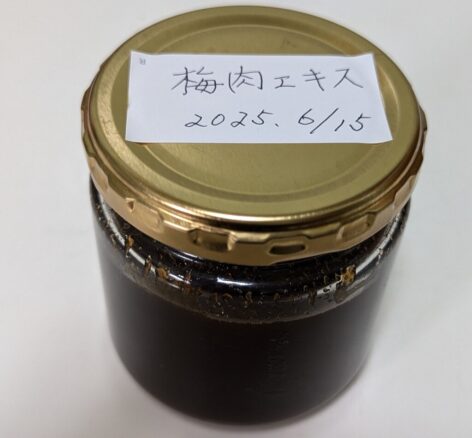

次に、梅肉エキスを作る準備 | |

| 青梅の堅い実の時に、すりスリ擦り‥ 地味な作業です‥根気よく。 | |

| 擂り下ろした汁を、絞り アクを取り除きながら、煮詰めていきます | |

| 3kg分の青梅の汁が、鍋にいっぱい | |

| すくっても、すくってもアクが沸いてきますが この作業も、ゆっくり焦がさぬように。 | |

| ここまで煮詰めて、完成としました。 緑の万能薬とも呼ばれる、青い梅。 自家製の梅肉エキスは、塩分を含まないクエン酸の塊り。 疲れを感じた時などに 少量をお湯に溶いて、飲んでいます | |

そして、 青梅の楽しみの定番は、梅酒の仕込み。 ここ数年は、砂糖を入れない さっぱり味の梅酒を仕込んでいます | |

エキスが滲み出るのを、じっくりと待ちます | |

| 仕上げに、シールを貼ってみると 昨年も同じ日に、梅仕事をしていました 年々歳々花相似たり 歳々年々人同じからず 私達は、年を重ねる毎に 体力や気力の衰えを覚えますが 自然のサイクルは、見事に逞しい時間を刻んでいるようです。 | |

☆。。。。。。。☆。。。。。。。☆ | |

| 白い花が、多い時期のようです | |

| 畑の植えっぱなしの冬野菜たちが、種を付けています。 これも美しい自然の花、と眺めています | |

静かに成長し、種を育てている たくましい植物たちです。 | |

| さわやかな 6 月の朝、 「ウチのグレープフルーツがとれたよ。味見してみるかい?」 羽茂の先輩から、電話をもらいました。 嬉しくて、さっそく伺うと 初めての、佐渡産グレープフルーツを たくさん用意していてくださいました。 | |

| 絞ってジュースを味わってみると 爽やかな酸っぱさ、次にホロ苦味、後からおだやかな甘みを感じます。 種が多めの白い果肉。 たっぷりのビタミンC を含み、香りはリラックス効果あり。 | |

| 家人は、果汁を焼酎に入れて晩酌で楽しみ 私は、たっぷりの氷をグラスに入れて、炭酸で割ってシュワシュワ。 | |

| ず~と以前に、グレープフルーツの苗木を 取り寄せ注文をした時には、「佐渡で実りますかね?」 ホームセンターの担当者は、怪訝な顔をしていたそうです。 | |

| 果汁たっぷり です(^O^) | |

| 子育て時代に繰り返し作ったのは、果汁のゼリー。 大好物のおやつでした。 疲れたときの、元気の源はクエン酸。 | |

| この美味しい柑橘は、ブンタンとオレンジの交配で生まれた品種で 半分を食べるだけで、一日分のビタミンCが摂取できるそうです。 何よりうれしいのは、輸入ものと違い ワックスや防腐剤が使われていない 安心の佐渡産グレープフルーツであること。 残った皮で、マーマレードを作ってみれば ホロ苦さが個性の、美味しいジャムになるはず(^O^) 一つだけ注意点があって、グレープフルーツは 降圧剤や、高脂血症などの薬を服用されている方は 効果に副作用がでる場合があるそうです。 佐渡は、植物の寒暖両系の植物境界線である 北緯38度線が通っている島。 北のリンゴも、南のミカンも、レモンもとれるフルーツ王国。 魅力たっぷりの 佐渡産グレープフルーツが初登場です。 | |

| 毎日の食卓に欠かせない〝 醤油 〟 今年も、3月13日に仕込み作業を行いました。 | |

| 醬油麹を起こしたのは、佐渡の若者〝斉藤さん〟 いち時は醤油麹を起こす人が、いなくなっていた佐渡ですが 長野で経験を積んだ斎藤さんにより復活し 今年からは、佐渡産の麹で仕込めることになりました。 地元の素材で醤油を仕込めるのは、本当にうれしい。 原材料の 大豆 小麦 食塩 ぜ~んぶ 佐渡産です 前日には、箱根清水を汲み、準備しました 丸大豆 ‥ たんぱく質はうま味成分のアミノ酸に 小麦 ‥ でんぷんの甘みや香りのもとになるブドウ糖に分解されます 佐渡の塩 ‥ 雑菌から守り ゆっくり醸造されるのに欠かせないもの | |

| 麹の粉がフワフワ、立ち昇るほど | |

| その後 3/21 3/26 天地返しを続けて | |

| とても馴染んできました | |

| 舐めてみると‥醤油の味に進化中です | |

| 天地返しをする度に、大豆も小麦もふっくらしてきて 味の変化を感じます。 来年3月の醤油搾りまで、 麹菌たちが、休むことなく、日々活動を続けてくれます。 これからも、観察しながら 発酵し、醤油となるまでの時間を楽しみます。 | |

☆ 。。。。。。。☆ 。。。。。。。☆。。。。。。。☆ 6月の風景 我が家の畑 | |

| 今年は、たくさんの花が咲きました | |

畑の端には、少しずつ色々な花が咲き初めています | |

| 明日からは、雨もようになるとの予報です その前に、柿の葉を摘むことにしました 5月の半ば、柿の葉が若葉の頃に 毎年《柿の葉茶》を作っています | |

| つやつやで、やわらかで美しい若葉 羽茂の柿農家に紹介してもらった 庭先の、無農薬のきれいな柿若葉です | |

| 柿の花の蕾がついた、小枝の若葉には ミカン類に匹敵するほどの 殊のほかビタミンCを多く含んでいますので 柿の葉茶にすると、優れた健康ドリンクになると知られています 身近な柿の葉で作れる、安心の家庭のお茶です | |

| まず、きれいに洗い 程よい大きさに刻みます 短時間、蒸してから エビラに広げ、乾燥 ( およそ2日間 ) そして、乾燥器で仕上げの乾燥をします | |

| ビタミンCを豊富に含んだ 今年の、柿の葉茶が完成しました | |

| 柿の葉茶は おだやかで、ふくよかな甘さが長く楽しめます | |

| 我が家では 黒焼き玄米茶に柿の葉茶をプラスして 煮出すと、より美味しいお茶になるので アツアツでも、冷や冷やでも 毎日飲んでいます お茶で、小量ずつ水分補給 | |

| コシヒカリの玄米を 3 時間じっくりと焙じた 《黒焼き玄米茶》と合わせて煮出した スッキリした後口の 我が家の特製のお茶を楽しんでいます 佐渡の《おけさ柿の柿の葉茶》を 試ていただけたらと思います ど~ぞ一杯 いかがですか? | |

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年