- 2021年

今年も朱鷺の巣作りの一号が、確認されたそうです。

朱鷺の子育てが始まりました。

今日、友人からいただいたのは

完熟のシークワーサー。

温室育ちの木から、「好きなだけ実をもいで行ってね」と、もらったそうで‥

そのおすそ分けを、いただきました。

佐渡でもシークワーサーを育てている人がいる !(^^)!

うれしい驚きです。

レモンに似た香りと酸味が、実にさわやか。

もっぱら、焼酎に絞り入れたり、炭酸で割って味わっています。

ミカンのように、皮をむいて食べても美味しい(^O^)

「シー(酸っぱい)」「クワーサー(食べさせる)」の意だそうです。

沖縄では、緑色のシークワーサーが日常使いされているそうですが、

完熟の実は料理に添えると、丁度いいサイズと色あいです。

☆。。。。。☆。。。。。☆

農作業も始まりました。

先ず、水を田んぼに引き込むための《江ぇ掃除、江ぇ上げ》作業から。

人手が揃う日曜日に、共同作業が組まれている集落が多いようです。

田んぼの準備も始まったようで、軽トラを畦道に見かけます。

忙しい季節になって、みなさんが生き生きと活動を始めました。

朱鷺も人も、春を待っていました(^O^)

さあ、いざいざ。 スタートです。

3月7日、三月の初めの日曜日。

大倉谷集落の入口と出口の境目に

「春切 はりきり」という、古くから伝わる風習

高々と“大わらじ”が掛けられました。

何やら、願い事の書かれた木札が付いています。

こんな大男が住む集落では、悪さはできない‥賊は逃げ出すのだそうです。

新しく掛けられた大わらじの傍に、咲き初めたばかりの一枝。

疫病を除け、悪人の侵入を防ぐ道祖神として祀られる、倉谷地区の春の風物詩。

集落のみなさんの共同作業で、大切な行事が伝えられています。

毎年、ちょっとだけ“大わらじの”出来が異なっていて、温かみを感じます。

大わらじの効き目や如ん?

神仏の加護により、効験あらたかなれ(^O^)

春をどれだけ待っていたのか。

陽ざしのこと、暖かさの感じなどを、繰り返しブログに書いていることに気づきました。

今日の温もりと光に、長かった冬からの解放感(^^)/

背筋が伸びて、気持ちも明るくなってきます。

☆。。。。。☆。。。。。☆

今年は、お雛様を飾ってあるお宅を訪ね、街歩きを楽しむ雛祭りの催しが無くなりました。

雛まつりを祝っての、《ひな様まんま》や《雛さま御膳》などの、

特別な食事も、計画がありません。

相川・小木・岩谷口などの雛まつりは、春の楽しみなのですが‥(>_<)

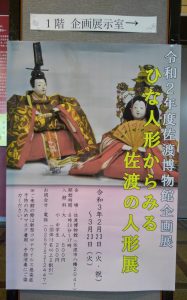

佐渡博物館で、ひな人形の企画展が開かれていますので寄ってみました。

古いお雛様らしい、お顔と衣装

たくさんの人形やお道具が、吊るし雛に。

産まれてきた子どもの幸せを願って(^O^)

小さな一つひとつの飾りに、思いがこもっています。

江戸時代~明治にかけて日本海航路には北前船が行き交い

佐渡は、活況を呈した時代がありました。

金山の開発によって直轄地となった佐渡に、全国各地から人や物資が運ばれました。

ひな人形を飾るのは、限られた家々ではありましたが、

上方の享保雛、江戸で流行った古今雛で祝う風習が伝えられた由。

その以前には土で人形を作り、地方の農村では子供の成長を祈ったそうです。

我が家の小さなお雛さまを飾って、春を祝っています。

お雛さま、

柿餅本舗の特製《めでたいおかき》を

ど~ぞ (^O^)

ひな人形の企画展は、3月23日(火)まで、開催されています。

日毎に、陽ざしが明るくなっています。

今朝は、早起きの雀に起こされました。

☆。。。。。☆。。。。。☆

佐渡番茶で、《茶粥;ちゃげー》

濃い目に煎じた番茶で、土鍋でお米を炊きました。

20分くらいかけて、吹きこぼれない程度の強火で炊きます。

たっぷりの番茶を煮出した中に、洗ったお米を入れ、

煮始めは、底にお米がくっつかないように、

何回か、木べらで回します。

梅干し 塩昆布 鮭 紫葉漬け を、添えていただきました。

さらさらとした《茶粥》は 香ばしい番茶の香り。

上横山産の佐渡番茶は、一番茶も二番茶も一緒に焙じたお茶ですので、

甘さも香りも爽やかな渋味も、ぜ~んぶが美味しく味わえます。

お茶の生産農家さんが、毎日食べている《茶げ~》

昔から食卓に伝わる、佐渡の食文化。

とってもやさしい茶粥は、

心も体も

あったまりま~す(^O^)/

パラパラと雪が降り、白い世界が広がったり安定しない一日でした。

畑の隅には福寿草が一輪咲いて、光を集めています。

ここにも、小さい春。

まぶしい(^O^)/

☆。。。。。☆。。。。。☆

金鶴さんの、風和(かぜやわらか)のしぼりたて生、を一本。

塩麹を仕込もうと《金鶴の麹》を、求めてきました。

この麹で、以前に甘酒を作った時には、

クリアな味で、とてもなめらかな味でしたので。

今度は、

もち米入りの塩麹を仕込んでみました。

もち米を炊いて、麹の働きを妨げない温度 60℃くらいまで、

少し冷ましてから、麹と塩を混ぜ合わせます。

およそ、一週間ほどの間、毎日混ぜあわせれば塩が馴染んできます。

雑菌の少ない《寒》に仕込むのがベストだそうです。

餅米と麹のダブルの米が、自然な甘さを醸してくれます。

餅米入りの塩麹で、野菜を漬けていただくのが楽しみ。

カブ きゅうり 茄子 大根 人参など‥色よく、美味しく漬かります。

野菜の炒め物に少し入れても、旨味が加わって⤴⤴

友人は、醬油に麹を加えて《醤油麹》を作り

野菜を漬けたり、魚や肉の下味付けすると

「とってもおいしいよ~」と、教えてくれました。

酒蔵 金鶴さんの《麹》 大活躍です!(^^)!

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年