- 2019年

春の山菜の季節は、タケノコ・わらび・うど・こごみ・野フキなど次々‥。

いろいろと楽しんできましたが、ほぼ、おしまいになってきたようです。

孟宗竹に始まったタケノコも、ハチクが代わって出はじめていますので、

先輩に教えてもらった方法で、

初めての梅酢漬けを作ってみようと準備してみました。

先ず、生のままのハチク竹をスライスして、強めの塩漬けにして二日間置きます。

ハチク 塩漬け

よ~く搾って、梅酢に漬けます。

梅酢に合わせる

水けが出てきますので、よ~く搾って、更に梅酢を加えます。

タケノコ 梅酢漬け

梅酢漬け タケノコ 生姜

これを、重石をして冷蔵庫に保存。

6 月の末には、青い小梅が出てきますので、カリカリ梅を同じ要領で作ります。

更に、茗荷が取れたら、これも梅酢に漬けて保存。

それぞれを別々に作り、食べる時に刻んで合わせます。

これらを、おむすびに混ぜたり、海苔巻きに入れたり。

色あいもよく、梅の酸っぱさが心地よく、味のアクセントになります。

梅干し漬けの梅酢を使うので、前の年に、梅干しを作ることからスタートします。

地場の野菜売り場を通るたびに、旬の素材をちらちらとチェックすることが大切。

11 日と 27 日には、市 ( いち ) も立つ土地がらで、

野菜農家さんと、距離がとても近いのが嬉しい(^-^)

おやっ!!

今日は、ラッキョウが売り場に並んでいる ぞ (^。^)

過ごしやすい、晴れの日が続いています。

畑はほどよく湿り、夏野菜も根付いて、成長を始めてきています。

花とは言えないですが、山椒の実がゆらゆら。

山椒の実

程よい粒つぶと色づき

醤油に漬けて

一年間は保存が効くそうで、醤油に漬けて保存。

刺身や冷や奴などに、ピリッとしていい味を添えてくれます(^-^)

よく乾いた、ちりめんじゃこと焚き合わせると美味しい。

おむすびに混ぜても(^u^)

みょうが畑

素麺や豆腐などに刻んでトッピング、夏に出番が多くなる重宝な薬味。

どくだみ

干してお茶に

水連

先輩の家のため池で、涼しげ。

きれいに咲き揃い、毎年増えてきているそう。

同居の方は、ウシガエル。

迫力のある鳴き声と波紋をたてて、水連を揺らしていました。

ラベンダー

オレガノ

浜ナス

日本あざみ

周りの草をむしって、この一本を大切に残して有りました(^u^)

ちょっと可愛い、畑や庭のまわりの小さな花たち。

お花屋さんに並ぶことは無い花たちですが、自然のままが生き生き美しい(^O^)

夜半から、静かな雨が降り始めました。

田んぼの水不足が心配されており、やさしい雨だれの音をホッとした思いで聞いていました。

さて、

月に一度の読書会に誘っていただき、参加しております。

方丈記 教誨師

私たちが初めて参加した回は、鴨長明著 方丈記 から。

「 なつかしい~。古文の授業の時間に戻ったようね」と、言いながら。

流れるような旋律の文を楽しみながら、自分の人生に重ね合わせてみたり。

続いて、白い航跡

徹底した資料と時代考証で知られる、吉村昭の著。

あらすじを書き始めると、長くなりますので省略しますが‥。

トップの判断のベクトルがずれてしまい、己のメンツにばかり固執すると

如何に多くの弊害を生ずるか‥。

昔も今も、繰り返される、権力者の愚かさ。

一般に知らされていないところで、その判断がなされていることの恐ろしさを感じました。

この本を読んで楽しいとか・為になるとかではないけれど、知れてよかった事実。

白い航跡 上 下巻

掘川恵子著 教誨師 (きょうかいし)

この本を選んで、みんなで読むことを提案された方は、

「 ○○師 」と言う、職業やタイトルの本をいろいろと読んでいるのだとか。

そういう、楽しみ方、読み方もあるのですね(^-^)

本棚から手に取って、自分ではたぶん選ぶことはないだろう作者への興味・感性の方向性。

余りにも重いテーマが、何回か続いたので、

「 軽い読み物もいいね」と言うことで、新刊のエッセイを。

樹木希林 加藤登記子

作者の生き方や言葉も自由、読み手の感じ方もそれぞれ。

新刊書は、まだ評価が定まっていないから、10 年経って残った本を読むと言う方もいて(*^_^*)

はぁ。 そうなんだぁ。

自分は乱読派で、いろいろ読んでみて、

別の視点を持った人の、人生感や文章表現に出合うと楽しいですけれど‥。

共感したり、納得したり、ソコは違うぞ、と思ってみたり。

将棋の世界のホープ 樹木希林さんブーム

病院の待ち時間や、美容院のカットの合間の軽い読み物として、最近読んだ本。

家では、短歌を

短歌

最近の愛読書として

佐渡で活躍されている、石塚多恵子さんの歌集「 篝火 」を読み始めています。

どういう状況や心情なのかしら‥、

一首ごとに、思いをめぐらしますので時間がかかっています。

佐渡 歌と評論

佐渡・羽茂出身の藤川忠治さんが創刊・主宰した、短歌結社「歌と評論」

表現を錬成し、個性を尊重した、歌づくりを続けて 90 年を迎えるそうです。

中学生の頃から会員として、投稿を続けている先輩からいただいた一冊。

現代農業

柿の餅・お菓子を作り、柚子で加工品、味噌造り、醤油造りを楽しむようになって、

農家さんが実践し教えてくれることは、要の部分に無駄がない大切なテキスト。

うかたま

文学作品を鑑賞するという読書からは、離れてしまいますが、

TUTAYAで立ち寄る本のコーナーも、佐渡暮らしで変わってきました。

生活に沿った実用書も楽しい\(^o^)/

佐渡にUターンして来る時に、泣く泣く、多くの本を断捨離しました。

ですが、どうしても傍に置いておきたい本が数冊。

読み返すわけでもないのですが、本棚のあそこにあると思うだけで安心の本があります。

読書会に加えていただくことで、より深く読み込むことや文法を学ぶことの大切さも知り、

改めて、本の持つ魅力と

温かさと精神性の豊かさに、気づくようになりました。

6 日から 9 日までの東京・表参道ネスパスへの出店準備を続けています。

柿餅・よもぎ餅・古代餅・こがね餅をついたり、切ったり、干したり、おかきを作ったり。

充実した東京での数日のために、佐渡を紹介をしたいので、資料もあれこれと用意。

表参道・ネスパスでは、外国からのお客様が多いことを体験していますので、

英語での簡単な説明パンフレットを、準備しました。

お餅とは? おかきとは? 知っていただけるといいな~(^u^)

楽しみにしています\(^o^)/

☆。。。。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。。。☆

夕方には海の近くに住む先輩が、かさ地蔵となって、プレゼントを届けてくれました。

海の幸、亀の手。

亀の手

磯の岩に張り付いて育つ、取りたての亀の手を初めていただきました。

亀の腕のような形と爪で、甲殻類なのだそうです。

ほんとに 亀の手みたい

よく洗ってから、塩一つかみを入れ、水から茹でるそうです。

沸騰してからは、15 分~ 20 分くらいで完成。

茹でたて むき身

香ばしくて、食感はシコシコ。

通の方は、「 お酒のおつまみに最高でね 」 おいしいよ。

今の季節が旬、初めての希少な珍味。

いただきました(^-^)

快晴の 5 月 23 日

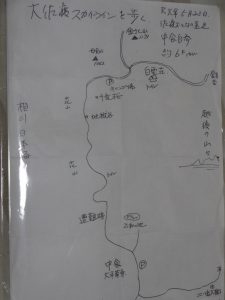

大佐渡スカイラインを、歩きました。

車に分乗して白雲台を通り過ぎ、一気に山の上、千竜桜の広場に集合。

千竜桜 の 若葉が茂って

いつものように足腰伸ばしやら、ウオームアップ。

千竜桜 の 一枝

佐渡の桜の千秋楽。

最後の一枝が、咲いていました。

つつじ

シラネアオイ トリカブト

猛毒を持つと聞く、トリカブト。

山の花人気ランキング、上位にあるシラネアオイ花の隣に並んで。

ココにもアソコにも、こんなに身近な所にある植物だとは知りませんでした (>_<)

可憐な 如意菫(ニョイスミレ)

今日の遠足で教えてもらった、白く小さめなスミレの名前。

如意スミレが足元一面に咲いていました。

上品な白い花の群生

ココから、歩き始めます。

展望台で小休止

晴天の日ならでは、下界は霞みがかって見えました。

佐和田の町並みを見おろして、小休止。

真野湾を見おろして

あのあたりと、みなさんが思わず我が家を探します。

乙和池をめざして

佐渡の徒歩での最高点

標高、943メートル。

トレッキングでは、別のルートもあるようですが、一般的にはココが最高点。

ブナ林

行程表

地獄谷の碑

傍の谷は、あな、恐ろし、ほぼ直角の崖。

ここも国仲を見渡せるビューポイントではありますが、要注意の場所です。

地獄谷を過ぎて

お昼休憩はもう少し先の予定でしたが、乙和池の入り口の木陰で休憩することに。

急な下り坂を、ず~と、てくてく、てくてく・・・。

長く続く坂道が、ジンワリと膝やモモに疲れを溜めてきたようです。

そして、昼食タイム(^u^)

ゲンキンなもので美味しいおむすびを頬張ると、元気もおしゃべりも復活。

午後の部、目的地の乙和池へ

乙和池 浮島

新緑のトンネルを楽しみながら、到着。

池に木々が水鏡のように映り、静寂と美しさを湛えた池 。

倒木がありましたが、乙和池のまわりを一周しました \(^_^)/

スカイライン本道から乙和池までの道脇を、草を刈り込み、伸びた枝を払い、

整備中の方々がいらっしゃいましたので、これから足元は安心です。

佐渡金銀山の古道の案内図

いつかは、この古道も遠足のコースにしたい由。

佐渡はまだまだ、奥が深いぞ。

山かいこ

花に詳しい人も、虫に詳しい人もいて、また小休止。

二ッ岩大権現 鳥居前

スカイラインを横道に入り、山道を下りて鳥居前に到着。

鳥居が連なっている奥に祀られている、二ッ岩大権現 ( 佐渡のムジナの総大将 ) にお参りし、

現地にて、解散 \(^o^)/

今日の参加者は 30 名。およそ 6 ㎞ 、 13 , 300 歩 の遠足でした。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年