- 2019年

佐渡の豊富な竹の子のシーズンも、いよいよ終盤。

地場野菜を集めて、人気のあるホームセンターの入口の売り場に“真竹”が並んでいました。

真竹が出てくると、お母さん達は「今年も竹の子を、ぎょうさん食べた。もうこれが最後だね」

そう言いながらも、また、真竹を買っていきます。

昔から、竹の子と身欠きニシンと昆布で煮物を作ってきました。

竹の子 身欠きにしん 昆布

身欠きニシンは、臭みを抜く為に米糠で煮て、よく水洗いし、油分を落としておきます。

昆布は、煮物用の巻いたもの。

竹の子も軽く米糠であく抜きして、準備しておきます。

後は、ゆっくり煮て、

地酒と少量の砂糖を加え、醤油で味付けするだけ(^^)/

先輩のお母さんに、「佐渡では、何と呼ばれている料理ですか」

と、お聞きすると

「名前の有るほどのものでは‥ないねぇ~」と、あっさりしたご返事。

昆布が、少しクタクタになる位まで煮込むと、

竹の子に、身欠きにしんと昆布の旨味がたっぷり染み込みます。

佐渡の家庭の味、素朴な竹の子の煮物。

竹の子の煮物

畑では、夏野菜が次々と実り始めていて、

「お宅にはまだ無いようだから、よかったら、ど~ぞ」

夏野菜

やわらかく、歯切れよく、つやつやの夏野菜たちで、

サラダも天ぷらも煮物も、美味しい仕上がりに。

野菜作りのプロの畑から、我が家は、ありがたく頂きもの生活です。

ニュースによれば、昨日は西日本でも関東エリアでもゲリラ的な雨が降ったそうです。

佐渡おとなの遠足の 6 月 21 日 は、明るい曇り空に恵まれ、

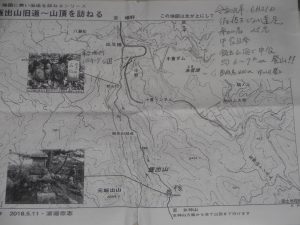

地図に無い道、飯出山旧道~山頂 ( 標高 540 m ) を訪ねました。

出又橋近くの公園、 七福神が並んだ広場に集合。

準備体操

登山に備えて、準備体操・足首や体幹ほぐし。

七福神

ここの広場から、遠足が始まりました。

登山道 入り口

ここから、想像していた以上の登山になりました。

スタート 一丁仏

スタートして間もなくのところに、石仏があります。

登山道の脇には、石仏が一丁 ( およそ109 m ) 進む毎に並び、

山道の案内と安全を見守ってくれています。

写真の左に赤いリボンが見えますが、木の枝に結ばれ登山ルートを示してくれていました。

小休憩

水分を取りながら、小休憩をはさみながら、ゆっくりと登りはじめました。

うっそうと茂る雑木林、尾根伝いに、けもの道のような、ほぼ道なき道を上って行きます。

急な坂道が続きますが、木の下なのでさわやか。

山頂にて

登りがキツかったため、途中の写真を撮る余裕もなく‥

うっかりすべり落ちたりして、同行のみなさんにご迷惑をかけることのないようにと、

同じ思いのお仲間と、慎重に一歩ずつ進みました。

登っても登っても、まだまだ山の中でした~(^v^)

山頂の仏さま

小さな仏さま達が、年月を重ねて、苔むして丸くなった姿で並んでいます。

赤泊線の 「 梨の木地蔵 」 と同じように、子供や家族の病の平癒を願って、

信仰の飯出山に供えられたものだそうです。

遠足のコース図

山頂には観音堂と、休憩所とトイレが設備されていて、

ここで、お昼のおむすびタイム(^-^)

山頂 到着

観音堂

案内板

説明によると、飯出山は 「 女人金北山 」 と呼ばれ、

女人禁制であった金北山に対しての、女性たちの信仰の山であったそうです。

そして、恒例の

山頂の風に吹かれながら、みなさんが笑顔で記念写真を一枚。

さて、同じ道を帰ります↓

途中の仏さま達

一丁仏

仏さま 1

仏さま 2

仏さま 3

道しるべ

上りには余裕がなかった為、目に入らなかった小倉の棚田が、はるかな遠く下に見えました。

小倉の棚田

途中に出合った花たち

小米 ( こごめ ) つつじ

かわいい ?

へびいちご

下りには、足元の花や風景を楽しむことができました (^O^)

薬草と知られる黄連 ( おうれん) や、山菜も豊富に見られました。

無事 下山

心地よい汗をかき、無事に下山して、ホッと安心。

出発前、昼食後、山を下りてからも、安全に歩き通せるよう柔軟ストレッチを行いました。

このストレッチが、よく効いて体の痛みがやわらいで、本当に助かりました(^-^)

小倉の水くみ場 ユキノシタの白い花

帰りの途中には、名水と云われる小倉の湧水場に寄って、喉をうるおし手を洗ってさっぱり。

私たちは、この名水を空になったボトルに詰めてお土産に。

飯出山への上りに 2 時間 30 分。下りに 1 時間 30 分 の行程。

その険しさを知ってか参加者は、 25 名 と今回は少なめ。

歩数計では、 11,000 歩でしたが、その一歩は何倍もの価値ある一歩に感じました。

お互いを思いやりながら、立ったままの小休憩を取りながらの登山。

無事に戻れて、やっと達成感を味わいました。

案内のために先頭に立ち、中ほどでは全体を見渡して、しんがりを務めてくれた男性方のやさしさ。

甘えることなく、明るい話題を見つけながらキチンと歩き通した女性達。

「 おとなの遠足 」 ならではの、チームワークを楽しみながらの、

個人では、とても行くことは出来ないコースでした。

山登り初心者に守るべき注意点として、装備の大切さを言われますが、

靴の役割、手袋の必要さ、飲み水の準備など、どれも大切な事と改めて感じました。

ストレッチが効いているとは言え、ふくらはぎも腿にもまだ鈍い痛みが残っています。

ですが、快い疲れです。

ありがとうございました (^u^)

昨日は雨、明日も雨の予報。

6 月 20 日

ならば、今日の晴れは貴重な一日。

青梅をもぎに姉の家へ出かけ、貰ってきました\(^o^)/

青梅 たわわ

いつもの年には、梅酒や梅シロップを作ってきましたが、

梅酒を飲む人が少なくて‥数年分が眠ったまま、熟成中の状態です。

作るのは楽しいですが、アルコールを飲む機会が少なくなってきました。

今度は青梅で、カリカリ梅を漬けてみたい !!

まん丸

少し小粒な、まん丸の青い実。

刻んで、塩漬け

青梅に爪楊枝でプツプツ穴をあけてから、塩漬けする方法もあるそうですが、

「 実を切ってから塩漬けすると、旨く漬かるみたい 」

との、アドバイスを貰ったので、試してみることに。

梅を刻んでいると、次から次から唾がわいてきて、

呑み込んでも呑み込んでも、口の中いっぱいになってきました(>_<)

それから

強めの塩漬けにして( 梅の重量の 10 % くらい ) 、赤紫蘇の出まわるまで冷蔵庫に保管し、待ちます。

卵の殻をよく洗い、内側の薄皮を取ったものをネットに入れると、カリカリの仕上がりになるそうです。

夏の食欲不振の時にも、おむすび・手巻寿司などにもカリカリ食感で美味しい。

でき上がるまで、もう一手間。

もうしばらく(^u^)

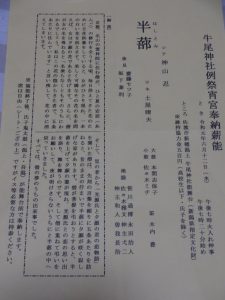

佐渡の 6 月は、能の公演のシーズン。

6 月 12 日 の牛尾神社へ

新穂・潟上にある、牛尾神社能舞台の奉納薪能を初めて観に出かけてきました。

のぼり旗

参道

本堂に参拝

境内の大杉は、安産杉と呼ばれています。

能舞台

薪に点火

夕闇の篝火

かがり火が灯され、いよいよです(^-^)

例祭宵宮奉納薪能

演目は、「 半蔀 はしとみ 」

夕顔の花の化身

京都・北山の雲林院に住む僧の、夏の夜の夢でした‥とさ。

番組

演能の終了後には、氏子による鬼太鼓が二組、( 潟上・吾潟 ) 奉納されました。

鬼太鼓

能舞台前にて演じられた、奉納鬼太鼓。

鬼太鼓

牛尾神社の例祭を祝っての、宵宮奉納の薪能と氏子鬼太鼓。

丁度いい具合に月がかかった宵に、ござに坐って、

かがり火の煙と、薪のはじける音を聞きながら、能を楽しみました (^O^)

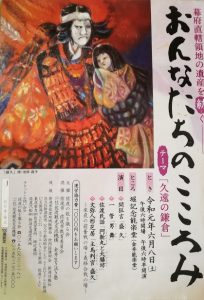

毎年、6 月の第 2 土曜日に公演されている、「おんなたちのこころみ」

6 月 8 日、6 時 30 分より、開演。

金井能楽堂に、観に行ってきました。

毎年、会を重ねて今回で15 回目の公演となるそうです。

演目は

間狂言 「盛久」 ( 大蔵流 )

一 管 「男舞」 ( 一噌流 )

佐渡民話 「阿新丸と大膳坊」 ( 佐渡民話語り部の会 )

文弥人形芝居 「主馬判官 盛久」 ( 常盤座 )

主催は、佐渡の能を識る会

普段はなかなか観ることができない、演目ばかりです。

佐渡文弥人形芝居が、国の重要無形民俗文化財の指定を受けたのが昭和 52 年。

平成元年に、本間照代さんが初代の代表となって、文弥人形芝居の仲間を誘い、

女性ばかりの一座<常盤座>を旗揚げしてから 30 年目となるそうです。

奥の深い芸能の世界を、楽しく。

若手を育てながら、伝え残したいと活発に活動されています。

この記事は、公演の前日、

新潟日報に紹介されていたもの。

この夜も、激しい動きで人形を遣いながら刃を交え、

合戦の場を盛り上げ、

太夫の爪びく三味線の音は、低く情緒たっぷり。

じっくり聞かせる語りは、

引き込まれる程に聞き入ってしまう、味わい深い公演でした。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年