- 2018年

3月になって初日は、大嵐。

夜半から強風が吹き始めた音を聞きながら、迷っていました。

3月3日、4日の 二日間 大阪へ。

「じょんのび にいがた」での、初めてのイベントに出店いたします。

2日に佐渡を出発、大阪へ行く予定で準備していたのですが‥‥船が運航できるのか‥心配。

西日本から佐渡を通って、北海道まで移動するらしい、大荒れもようの天気予報。

レーダーに 嵐のかたまり

昼ころからは、更に強い暴風・波浪警報が出され、外出さえ危険な状態になりそう。

風の音も強く、家に吹き込む隙間風が、襖や窓ガラスをガタガタ揺らしています。

このままでは、佐渡汽船が欠航になってしまう‥‥

そこで、

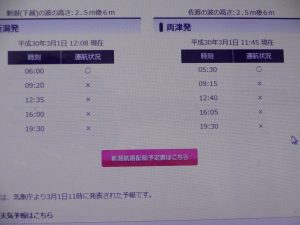

波が高くなる前に、朝一番の5:30の便で新潟へ渡ることに急遽、予定を変更しました。

カーフェリー欠航の表示

その後、ますます風は強くなり‥

海上時化のため、次の便からはすべてバツが付き、欠航の表示が並びました。

これで、島は孤立状態に(>_<)

明日は、更にうねりが増し、波の高さが7mにもなるとか。

たぶん終日、欠航が続くことになりそう。

早めの行動を起こして、よかった(^_^)v

とにかく、佐渡から出ておかないと、事が始まらないのです。

新潟県のイベントスペースへの参加は、慣れない出張・出店ゆえに、

大勢の方からの、アドバイスや応援が、とても心強く参考になりました。

佐渡の伝統食の「柿餅」と、

ぜ~んぶ佐渡産の、丁寧に育てられた原料で作った、

柚子餅・古代餅・よもぎ餅・えごまのおかき・黒焼き玄米茶・おけさ柿の干し柿などを持参します。

混ぜ物のない素朴な佐渡産の柿餅を食べてもらい、佐渡を語り、知ってもらう大切な機会です。

( 裏の原材料欄を、ぜひご覧ください ) ここを、一番に誇りに思っています。

食の文化が異なる大阪では、何が喜ばれ、何が足りないのかを体当たりで感じてみたいもの。

「元気な人ばっかりだから、飛び込んで、楽しんだらいいのちゃう」と、アドバイス有り。

率直で会話を楽しむ、柔軟で豊かな気風だそうです。

いくら(商品)がイイ物であっても、お値段にはシビアなのも関西の人だそう‥。

素朴・純朴な佐渡の小父さんの、佐渡を伝えたいという本気と健闘が、

個性が強いと聞く大阪の方々に、ちゃんと伝わることを願うばかり。

どこに住んでも嵐に襲われる時は同じですし、じっと待てば晴れ間はいつか来ますが、

今回のように、どうしても海を渡らなければならない大切な約束のある時には、

離島に住むことのリスクを感じます。

そこで、一日前倒して、朝一番で新潟まで渡って準備するしかない状況になりました。

その後も、

予約の飛行機は、飛べるのか‥? 次の心配が。

おけさ丸

欠航が決まって停泊、待機中のおけさ丸

☆。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。☆

不便な事も含めて、すべてが佐渡の生活。

愚痴るつもりは、さらさらないのですが、

海と船ばかりは、スケジュールをこなすうえで、避けようのない、難物、難敵です。

てんや・わんや、出発しました。

明るい光に誘われて、車を降り深呼吸。

ああ、やっと春。

まぶしい波と遊ぶ、鴨?

お散歩 タイム

光の中で、おしりふりふり、お散歩タイム。

春の海

先々日まで、白い波が打ち寄せていた浜に

きらきら静かな波が集まって、やわらかい春の光。

二見の方面

金北山

金北山の雪の上に、雲と青空が

出来るならば、クリアーな青空の日なら

もっと、もっと

美しい金北の山 なのだけれど、春はこの色

小佐渡の山並み

浅い春の陽ざしも 好き

小佐渡の稜線は なだらか

シルエットが平坦な小佐渡の山並みの、雪は残りわずかになってきました。

春ともまだ呼べない春の陽ざしと、おぼろな空の青。

故郷の季節の変わり目の、やさしい景色です。

春への一歩、雨水を過ぎたあたりから、陽ざしに明るさと輝きがあふれてきました。

我が家の小さな雛飾りも、部屋をふんわりと和ませて、並んで春を待っています。

☆。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。。☆

佐渡では南蛮菜(ナンバンジャー)と呼ばれ、麹を使った保存食の仕込みも寒の楽しみ。

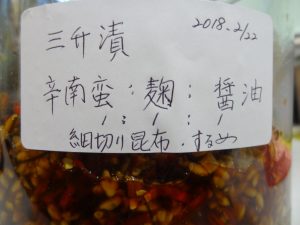

麹 辛南蛮 醤油

1:1:1 の割合

“ 仕込みもの ” と呼ばれる、三升漬け。

味噌を仕込む時に、麹を多めに注文しておきます。

そして作るのが、南蛮菜。

“ 辛い おかず ” の意と教えてもらいました。

今回は基本の分量に、旨みとなる成分の、細切り昆布と干しイカをプラス。

干しイカ

麹の発酵の手助けを借りながら、時々かき混ぜ、ひと月ほどで完成。

醤油 麹 辛南蛮 昆布 するめ

地元のお母さんは工夫を重ね、自分の個性を味に出して楽しんでいるよう(^_^)v

辛南蛮を、干して加える人、塩浸けにして水分を抜いて加える人、そのまま使う人あり。

仕込み 完了

香りづけに、柚子を入れても美味しくなります。

あつあつ炊きたてのご飯にのっけて、いただきま~す(^。^)y-.。o○

野菜炒めやナス炒めにも、意外に和風マーボ豆腐にすると、

ピリッと辛みと麹のやさしい甘みが同居して旨みをUP。

毎年、少しずつ仕込み方を変えてみたり

食卓にあると便利な、常備食です。

午後から、また吹雪。

朝の一便のみ佐渡汽船は出航しましたが、他はすべて欠航となりました。

今日のさわやかな若者たちのビッグニュース(^_^)v

羽生結弦君がオリンピックで金メダル。

そして羽生永世七冠を破った、中学生棋士藤井聡太君が

朝日杯で優勝し、最年少で六段に昇段しました。

寒の時季の大事な作業、

今日は恒例の、味噌の仕込みをすることにしました。

麹 塩

“ いつくの郷 ” 笈川さんの自然栽培の米、ササニシキに、

塚本糀店さんが味噌用の糀を付けたもの。

塩は、佐渡の塩。 混ぜ合わせておきます。

浸し大豆 さといらず

自然栽培の大豆を、ふっくら一晩浸して

茹で豆

圧力鍋で茹でる。

フードプロセッサ-で

フードプロセッサーで大豆を潰し、少し冷ましてから、麹と混ぜ合わせます。

味噌玉

空気を抜きながら、味噌の玉を作ります。

味噌玉を投げ入れ

容器に投げ入れ、更に空気を抜きます。

味噌の麹は空気が無くても、発酵の力を発揮するそうです。

味噌仕込み 出来あがり

我が家の味噌を仕込み続けて、20年以上。

いつものように、無事終了しました。

ほッ\(^o^)/

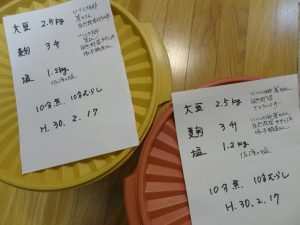

味噌仕込み

大豆 2.5㎏

麹 2.5㎏

塩 1.2㎏

原材料はこれだけで、中辛の我が家の味噌が完成。

出来あがると、およそ10Kg となります。

原材料のササニシキと大豆のさといらずは、自然栽培で育てられたもの。

自給自足をめざして自然栽培に取り組む、

“ いつくの郷 ” さんに分けていただきました。

身近に安心素材と出会えることができ、

そして、ちょっと手を加えることで体に優しく、

おいしいものをいただけける喜びを感じます。

梅雨が明けたら、天地返しをして、ゆっくり熟成を待ちます(^_^)v

今日は、川茂(赤泊)黄金鮎蕎麦の会。

今回は栃餅を味わう趣向も加わり、山の幸、海の幸満載の、ぜいたくな宴となりました。

朝の9時に集会所に集合し、み~んんなで作ります。

先ずは、昨年の夏に捕った子持ち鮎を乾かした黄金鮎で、出汁を取るところから。

黄金鮎で出汁取り

灰汁抜きに苦労した栃の実を加え、餅米を蒸し上げます。

栃餅の蒸し上がり

柿餅やさんが栃餅を搗くの図。

栃餅を搗く柿餅やさん

自然薯を摺って摺って、また摺って、鮎の出汁と合わせます。

たぶん、明日は筋肉痛かな?

自然薯を摺って摺って

竹で作った杯で、地元の地酒をいただく

燗も良し、冷やもまた旨し。

青竹を割って杯を作り

天ぷらの盛り合わせは

蕗のとう、セリは雪の小川からの初物。

野菜 天ぷら

カボチャ、ジャガイモのかき揚げと、鱈の天ぷら。

たくわん、キンピラも家庭の味で、ぜ~んぶ地元の食材、手作りです。

天ぷら、キンピラ、たくわん

ほぼ、準備が整ったところで、さて、会長の挨拶

さあ、飲むぞ、食べるぞ!!

会長挨拶

赤泊で獲れた、真鱈、マグロの刺身も加わり、さらに酒がすすむ。

鱈、マグロの刺身

春を告げるセリは、天ぷら、からし和え 二種。

セリの和からし和え

小皿に少量をおしゃれに盛りつければ、粋なお通しになるセリも

タッパーで、分け合う。 格好をつけない田舎流。

鱈汁

鱈の白子のポンズ合えは新鮮ゆえに、ふっくらなめらか。

(写真に記録するのを忘れました)

蕎麦チップ

蕎麦チップは、ちょっと振り塩味と、カラメルと合わせたチョイと甘めの 二種。

殻から剥くのに、時間がかかった労作の銀杏。

銀杏

さあて、真打ち、鮎蕎麦の出来あがりです。

鮎の濃いめの出汁をいただいてみると、いつものアゴ出汁との違いがわかり楽しめます。

溜まり醤油を使いましたので色が濃く見えますが、味はまろやかです。

鮎蕎麦の出来あがり

デザートには、餡を添えて、栃餅を(^u^)

栃の実がツブツブと、ほんのりとした渋みの後口が秀逸でした。

栃餅に餡をつけて

シメのご飯は、古代米(黒米)入りのお赤飯

モチモチしっとりふっくら、心も体も大満足でした。

黒米入りお赤飯

鮎の会の新年会を兼ねて、集会所に集まって気楽なおしゃべりの会。

蕎麦を打つことに情熱を傾けている方の、蕎麦と

焼いて乾燥し、出汁のために保存した子持ちの黄金鮎。

参加者は30人程。

父さんも母さんも、爺さんも、お嬢さんも一緒に。

出汁をとったり、食材を刻んだり、銀杏を剥いたり、自然薯を擂ったり、竹を切ったり。

わいわいおしゃべりをしながらの準備が、また楽し。

並べてみれば、身近な素材ばかりで、豪華なものはありません。

田舎料理は、いまや、とてもとても貴重なもの。

それをよく知っている皆が、懐かしい味を作ることを楽しみに集まります。

平成30年、沢山のいいことがありそう。

元気な人達との飲み会でした。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年