- 2018年

凪の海に、夕日が静かに沈みました。

6月2・3日 <相川・宵乃舞> 祭りの夕べ

静かな夕日

相川の宿、万長さんにて

お客さまも、息を呑みながら静かに日没を見守りました。

荘厳な光

暖かい光を、静かにゆっくり、放ちながら‥。

近くの京町の通りでは、哀調をおびた相川音頭の民謡流しが舞われます。

今日は、実家の地域の春祭り。島の中でも一番早く、祭りが行われます。

神社の石段の登り口に幟を立て、羽織袴の装束で笛を奉納する習わしの集落です。

小さな集落の、地味ではありますが、静かに厳かに守られているお祭り。

父などは、祭りの一か月ぐらい前になると龍笛を取り出し、稽古をしていたように‥。

笛が乾ききっていると音が出なくて、息を吹き込むことで状態を整えていくのだとか。

始めの頃は、ひゅうひゅう、スカスカとした音ばかりしていたような‥‥(>_<)

あちこちの藪椿が咲き始め、甘い香が漂ってくると春祭りの季節を迎えます。

佐渡の椿のほとんどは、素朴な藪椿ですが、

知り合いの方が、椿の枝を切っている所へ行き合わせたおりに、

葉っぱの形が金魚のような珍しい椿を、一枝もらってきました。

金魚葉椿

葉っぱが 金魚

名前 ? 椿

八重や絞り、色ちがいの椿を、いく種類も庭に植えてあるお宅で、

「おじいさんが植えてくれたのだけれども、枝が伸びすぎてね」と、整理中でした。

蕗のとう チューリップ

辛夷の蕾もふくらんで、レンギョウの黄色も咲き賑やかに\(^o^)/

風はまだ冷たいけれども、花や木の芽も開き始めています。

☆。。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。。。。☆

いただきものシリーズの、つづき、大根。

大根

緑色の大根はビタミン大根とも呼ばれて、塩糀で漬けて食べています。

紫色の大根は、酢漬けにすると鮮やかな赤に変身。

シャキシャキとしていて、サラダや漬け物、生で食べた方が歯ざわりがいいようです。

辛み大根

辛みが魅力の小ぶりな辛味大根は、大根おろし・蕎麦の薬味にすると旨し(^_^)/

いろいろ変わった大根の種を、取り寄せては作っている農家さんから

「食べ比べてみてね」と、おすそ分けしていただいた大根たち。

切干し大根

畑の土の中で冬を越した大根は、パリッパリッと水分と甘みがたっぷり。

手切りして干した大根は、更に甘みが増しています(^_^)v

行者にんにく

行者にんにくは、卵とじや、炒飯に刻んで。

行者にんにく 醤油

残りは醤油漬けにして保存し、

炒め物の味つけに、香りを楽しんでいます。

アマドコロ

タラの芽

春一番の山菜は、酢味噌で和えたり、天ぷらで。

手拭いで頬かっむりをして、この頃だけ、姉は山ガールに変身します。

お陽さまを浴びた山肌に温もりを感じられ、匂いや土の柔らかさが好きなのだとか。

ヘビもまだ目覚めておらず、虫たちも少ないので安心して山に行けます。

自宅の敷地内の、いつもの所までの「小心者の山菜採りよ」と、成果を届けてくれました。

子宝菜

かわいい名前の、新しい野菜 (^。^)y-.。o○

子宝菜

コリコリとした食感と、かすかに苦みを感じる高菜風味。

ピリ辛めに炒めてよし、塩漬けにも、茹でてマヨネーズでサラダにも。

天白どんこ 大小あり

冬の間に、ゆっくり育った肉厚の冬茹たち。

食感と味が濃厚な早春の椎茸は、穏やかな天気に恵まれて品質は最高。

旬は、ほんの一瞬。

山に行けば、こごみや葉わさびも採れるようです(^O^)

春を楽しんで、一回、一箸いただければ、それで満足。

冬の終わりの野菜と、春の初めの山菜を、ありがたくいただきま~す (^_^)v

仕込みから一年をかけて天地返しを繰り返し、熟成させた醤油を、いよいよ搾ります。

醤油を幾つかのグループに分かれて仕込み始めて、三年目。

春先、4月24日に仕込み作業をして以来、

手入れを続けてきた、大切な醤油です。

しかし、まだ、搾りについては、搾りのための道具や技術をもっていません。

そこで、今年も長野から搾り師さんを招いて、搾ってもらいました。

見て覚え、経験を重ねながら、

いずれは自分達で、搾りまで出来るようになることを目指すことを、

仲間たちと、共通の課題としています。

醤油袋に注ぐ前に、もろみを羽黒神社の箱根清水で薄めました。

もろみ

もろみ の濃度が高いため、沸かしたお湯で少しずつ伸ばしてゆきます。

醤油搾り

醤油袋にもろみを注ぎ、醤油絞りの船に、しっかりと折りたたみ並べます。

圧力をかけて搾る

醤油絞りの船に圧力をかけて、いよいよ搾り始めます。

醤油の誕生

生搾りの醤油、後口のほんのりした甘さ、醤油の何とも言えぬコクと旨味。

自然の大きな力に導かれて造られた、美味しさを何と表現したらいいのでしょう。

火入れ

ゆっくり60度まで温め、次には急激に、88度まで温度を上げていきます。

鍋に浮いてきたアクを、ここで丁寧にすくい取ります。

いわゆる火入れの作業は、一定のところまで発酵を止める効果があるとのこと。

塩分の濃度を、16.5%を目安に、この時点で調整します。

そして、醤油搾りから5日後には

浮遊物をゆっくり沈殿させてから、瓶に詰める作業に入ります。

上澄み部分を、丁寧に丁寧に瓶に詰めます。

瓶に詰める

醤油樽から、ゴムのストローでゆっくり静かに、移し替え作業。

瓶入れ 10本分

友人と一樽を(およそ30升できます)、2:1に分けて造りましたので

我が家は、一升瓶に約10本分の、醤油が出来あがりました。

これからは発酵を抑えるために、保冷庫に格納し低温で保管します。

小分け

火入れはしましたが、まだ醤油の中にも空気の中にも少しの菌は生きています。

麹菌は堅実に、イイ仕事をしてくれました(^_^)v

さあて、今年も無事に極上の醤油が完成しました。

手造りの醤油を、友人達にもお届けし、味わっていただこう(^O^)

他のグループの醤油の味を、いくつか舐めさせていただきましたが、

使った塩や、造った量・保管した環境の違いで

それぞれに、風味・味わいが微妙に異なる個性を持っていました。

醤油は、家庭料理の味つけの要。

この醤油が、ず~と食卓にあることの安心と幸せを感じます。

醤油造りの会は2年前から始まりました。その時のブログです。

醤油造りに誘ってくれた方々に感謝しています(^u^)

一緒に醤油造りに参加している、若い方たちとの交流もうれしい繋がりです。

醤油も仲間も、時間をかけてこそ育だつもの。

共有したり、共感したり。

ゆっくり醸されるもののようです。

光がまぶしく注ぎ、風もやさしくそっと吹き、待ちに待っていた春が来た\(^o^)/

外へ出て、深呼吸。

気持ちまで伸びやかに 春、春。 やっと春。

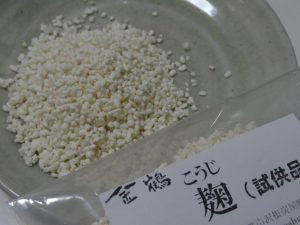

今日は、酒蔵の方から、酒蔵で造った麹を届けていただきました。

麹は、佐渡の蔵元「金鶴」で知られる、加藤酒造店さんの

酒米『五百万石』を60%まで磨いて、精米されたもの。

実際に酒造りに使う麹と同じように、麹室で手作業で造られた麹だそうです。

酒蔵 金鶴さんの麹

麹の持つ酵素の働きで、お米を糖化して、やさしい甘酒ができるそうです。

麹とご飯で造る甘酒は、アルコールが0%ですので、子供も授乳中のママさんでも

安心して飲める、うれしい甘酒。

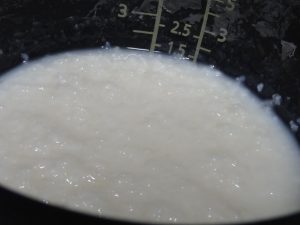

炊飯器の保温モードで

麹‥‥100g ご飯‥‥200g ぬるま湯(お風呂くらい)‥‥300cc

炊飯器の蓋を閉めないで、布巾をかけ、時々かき混ぜながら5~6時間で完成。

保温中

かき混ぜる度に、ご飯がなめらかに変化していくので、麹の働きぶりを実感します。

出来あがりました

おだやかな甘さ 甘酒

味わいは、とてもピュアで、すっきりクリアな甘さ (^_^)v

普通の米麹と異なり、酒米を研いで、研いで造られた特別な蔵元の麹。

滋養ゆたかで、安心の甘酒は、家庭でも簡単に造れますので、

いろいろな場面で、食卓に上るようになると喜ばれると思います。

たとえば

上質で少量でも滋養豊かで消化吸収のよい病院食が頂けたら、まさに、飲む点滴です。

お米のやさしい甘さが、麹で更に凝縮されて、なめらかで美味しいこと(^O^)

学校給食などで、佐渡のお米で造る甘酒の味を、味わい知る体験ができたらいいな(^_^)v

家庭では子供からお年寄りまで、おだやかな甘酒が体を温めてくれそうです。

我が家では、麹で造る仕込み作業として、この冬に

味噌を20㎏・餅米入り塩麹3㎏・南蛮菜(ナンバンジャー)を造りました。

佐渡では身近に色々な麹があり、大活躍しています(^。^)y-.。o○

以前に、甘酒を造った時のブログです。

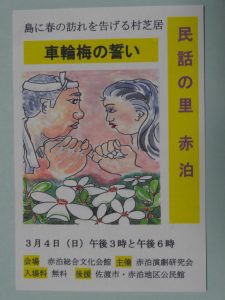

毎年、春を待ちわびるように開催される「佐渡、赤泊地区の村芝居」は、

今年で27回目を迎えます。

今では、春の訪れを告げる行事として、佐渡島内では知らぬ人がいないほど回数を重ねてきました。

今年の演目は「車輪梅の誓い」

シャリンバイは、佐渡ではあちらこちらで庭木として植栽されているバラ科の常緑樹。

車輪梅の誓い

車輪のように放射状の葉と、梅に似た花を咲かす 車輪梅は、

お芝居の舞台となる、佐渡・旧相川町の花として親しまれています。

つばきさん 権八さん

主人公の、権八さんと、つばきさんの、相手をひたすら想い続ける純情と、

悲しい結末までを、相川に伝わる民話に因んでの創作劇。

三年したら、きっと帰るからと約束し、若狭から佐渡の金山に出稼ぎに来た権八さん。

金山で働く 権八さん

佐渡の金山で、ひたすら真面目に金鉱にノミを打つ、権八さん

語り部

語り部が、ト書き部分を、ゆっくり民話のように語ります。

佐渡おけさ

相川鉱山のお祭りに、佐渡おけさ

山田やまびこ会

相川音頭と山田やまびこ会

民謡の歌い手、太鼓など、ワクワク感が UP \(^o^)/

相川音頭

出稼ぎに佐渡へ行った権八さんを、若狭(福井県)で待つつばきさん

村人 つばきさん

三年待っても、権八さんは帰って来ない‥‥。

車輪梅の実を割って、半分ずつお守り袋に持っている二人。

つばきさんが、佐渡に来てみると‥

悲しい知らせが待っていた。

オールキャスト

今年も、音楽・舞台装置・照明・メーク・黒子など、

小学生から後期高齢者まで、総勢100名余りで作る舞台。

稽古の初日は、大雪で中止。

子供たちは、インフルエンザが流行って、なかなか集まれない日もあったとか。

村人総出で作る村芝居、今年も、お腹いっぱい堪能させていただきました。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年