- 佐渡の草花

11月19日 おとなの遠足に参加して、第三回目。

多田・丸山地区を探訪。

世阿弥の歩いた笠取峠の紅葉の道 を、歩きます。

前夜半から強い雨が続き、当日は50%の雨予報が出されています。

山道は、大丈夫かな~。

出発地点の丸山地区・平泉寺に、マイクロバス2台で10時に集合。

参加者・40名

お参りの後、いつものように足の筋肉を柔軟体操、肩も腰も伸ばし、深呼吸。

平泉寺

ありがたいことに、雨はきれいに上がってきました(^_^)v

出発~です

金色の松葉を踏みながら

松葉を踏むと、松ヤニの香り。 晩秋ならではの香りです(^_^)/

ワニ清水

佐渡の名水として知られる、ワニ清水。

こんこんと湧き出し、一年を通して水温が11度と安定しているのだそうです。

赤泊の北雪酒造が、年初めにこのワニ清水を汲み、新酒の仕込み水としている事が

季節のニュースとして紹介され、一般にも知られるようになったとか。

笠取峠めざして

落ち葉が重なって積り、きれいに整備された山道です。

トレッキングストックを使いながら

山を吹きわたる風の音を聞きながら、進みます。

笠取峠

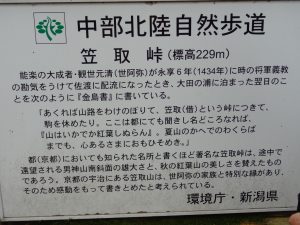

笠取峠 ( 標高229m ) の案内板によると、

能楽の大成者、観世元清(世阿弥)が、永享6年(1434年)に、時の将軍義教の勘気を受け、

佐渡に配流になった時、この笠取峠を越えた時の事を

『金島書』に、次のように書いています。

「あくれば山路をわけのぼりて、笠取(借)という峠につきて、駒を休めたり。

ここは都にても聞きし名どころなれば、『山はいかでか紅葉しぬらん』。

夏山のかへでのわくらばまでも、心あるさまにおもひそめき。」

私たちは、足を取られないように、ずうっと足下を注意しながら、

カエデやクヌギの枯れ落ち葉を踏みしめて、坂を登り下りしました。

こんな険しい山道を歩いた72歳の世阿弥の、息使いまで感じられるような気になるのでした。

この笠取峠の細道を、歴史に登場する人物も徒歩で越えていた (>_<)

笠取峠 展望台

展望台からは、対岸のビッグスワンの白い屋根が正面に、右手方向には角田山が見えます。

ゴールは眼下の海洋深層水施設のある、黒根バス亭。

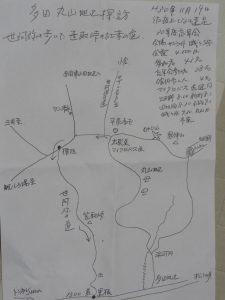

コース図

余談ですが、

世阿弥の波乱の生涯をテーマとした、瀬戸内寂聴さんの小説『秘花』

寂聴さんも、執筆のために幾度も佐渡を取材に訪れて、

実際に、この笠取峠を超えられたそうです。

寂聴さん84歳、85歳の時。

佐渡の郷土史家・磯部欣三さんによって、現地案内・資料の提供などの

全面的な取材協力を得てこそ、作品が完成されたことが知られています。

遅めの昼食は、会場をサンライズ城ヶ浜へ移して。

昼食会

「おにぎりはなしにして、おやつを何か持参してね」と言われた、今回の遠足。

無事に帰って 13:30 から、ようやく、乾杯~(^-^)

11月にして、今年初の、忘年会を兼ねた昼食会。

「おとなの遠足」の納会となりました。

充実した一日

「大人の遠足」の後のビールは美味しく、喉の奥まで沁み渡りました。

今日のコースは山道ゆえに、少しキツメの坂道あり、滑りやすい石ころ道あり。

みなさんと、一歩一歩を踏みしめ、緊張して歩きました。

笠取峠の尾根伝いを登って下りて、本日は約 13,000 歩の遠足でした\(^o^)/

( 12 月は参加者の多くが多忙な時期のため、お休みです )

午後から、弱めの雨が降り始めました。

まだ、さほど寒さは感じません。

☆。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。。。。。☆

もう八十歳はとうに超えているけれど、意欲的に農業に取り組まれ、

若い農業者を熱心に応援したり、アドバイスを惜しまない、ご夫婦をお訪ねしました。

無農薬で野菜を育て、その葉っぱを地鶏の餌として与え、その鶏糞を畑の土に戻す ⇘

⇗ そのことを繰り返しているふかふかの畑から、大根をたくさんいただいてきました。

大根の畑で

やわらかい土から抜き取ったばかりの大根は、葉っぱも大きく美味しそうです。

地鶏たちは、いつもその葉っぱを餌として、ついばんでいるのでとても元気。

私たちは、地鶏の卵を分けていただくために、時々お訪ねしています。

新米コシヒカリの炊きたてご飯に、産みたて卵の「卵かけご飯」は、素朴に美味しい(^u^)

おじゃまする時には飼っている地鳥たちのために、何時も青い菜っ葉をコトコト刻んで。

そして、この卵で、

スポンジケーキ生地のホイップをたてると、なめらかで力強いアワ立ちになるのです。

ご夫婦は、趣味で幾種類もの菊を育てられていて、

温室の中は咲きそろった菊と、豊かな香りに包まれています。

花火 ?

まん丸

色とりどり、形いろいろ

牛若丸

アナスタシア

純白で、静かな品格を感じ、なぜか惹かれます。

いただきました(^_^)v

たくさんの菊の花は、季節を楽しんでもらえるようにと、近くの施設へ、

毎年、寄付を続けていらっしゃるそうです。

この日の午後に運び込みをする、というタイミングでした。

「 元気に働けるうちは、鳥を飼い、菊を作り、野菜作りを続けるつもり 」

「 目標は、85才までは、ね 」

生きものや植物を育てることは、毎日の観察と手入れが欠かせません。

静かな信念を、確かに実践することを続ける強さ‥大切な先輩です。

言葉で示されたことはないのですが、ご夫婦の笑顔に励まされることが多いのです。

気持ちが弱った時など、前向きな気持ちへと、エネルギーをチャージして貰える効果が有ります。

いつお会いしても、意気軒昂\(^o^)/

穏やかなお二人です。(^-^)

今日も秋晴れ。

暖かい今日だからこそ、草むしり、玄関の掃除、寝具の洗濯など、

しなければならないことがいっぱい。

とは‥思うものの‥ついつい、先延ばしに (>_<)

地元の生産者が手作り品を並べる、地産地消のお店で、また新商品を発見。

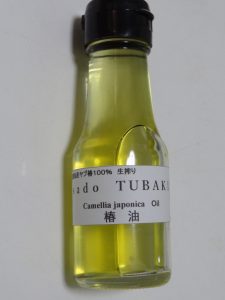

椿油 sado TUBAKI

西三川の、野生のヤブ椿の実を使った、sado TUBAKI

日本最後の朱鷺が棲んでいた、西三川・田切須地区に、

佐渡市の文化材に指定された、自然豊かなヤブ椿の林があります。

藪椿の林

田切須 ヤブツバキ林

中には樹齢700年もの、ヤブ椿もあるそうです。

田切須(たぎりす)の集落では、防風林にヤブ椿が植えられ、庭の生垣にも多く見られます。

椿の産地というと、伊豆大島を連想しますが、

生産量でいうと、佐渡の方が多かった時代があったのだそうです。

ヤブ椿林の中の落ちた椿の実は、冬越しするヒメネズミの食糧として、

それが、サシバ・アオバズクなどの猛禽類、ジムグリ蛇などの餌となり‥、

生物の多様性として、循環されているのだそうです。

この、ヤブ椿の実で、椿油が作られています。

動植物の生態に配慮し、道に落ちていた実を拾い、一年以上乾燥しているのだそうです。

殻を手で取り除き、実の中のジンの部分だけを、手回しの油絞り機で搾油したもの。

ヤブ椿100% 生搾り

ゆっくり丁寧に搾った、金色に輝く命のオイル。

作られたご本人は、そう表現されています。

どれだけの愛情と時間が、この瓶に詰められていることかと想像します。

私の、ちょっとカサカサした肌に

やさしくなじみ、べたつき感も香りもほとんどなく、本当にシットリ。

使って快い贅沢な Camellia japonica Oil です \(^o^)/

テレビの通販番組風に言うならば、「本人の感想です」けれど。

☆。。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。☆

以前に、両津の椿集落で、地域の名前でもある “ 椿 ” で地域の活性をと願って、

活動されていることを知り、見学させていただいたことがあります。

その時の、ブログを参考までに。

それよりも以前には、赤泊地区の取り組みの 藪椿油 を

友人から教えてもらい、分けてもらったことがあります。

赤泊 藪椿の会

あまりにも貴重な一本ゆえに、使えないで保存しているものです。

( 藪椿の会は、現在は活動を休んでいるそうですが )

素にして上質、という精神を実践している人が、ここにもいらっしゃいます。

昨日の遠足に引き続いて、お天気に誘われ、紅葉山へドライブ。

鏡池

スタートの鏡池

池が掃除され、水に鮮やかな紅葉が映されていました。

光を受けて 鮮やか

散歩道

もみじ

松の小径

松ぼっくり

紅葉山まつりの時には、この赤松の根元で松茸探しが恒例となって(^O^)

ハゼの実

散歩道はきれいに整備され、落ち葉が重なったやわらかい土の感触。

夏ハゼ

東屋で休憩

散歩道はあちらから、こちらから繋がっています。

この東屋で持参したお茶とおむすびで、昼食タイム。

ほんの2時間ほどの散歩。

紅葉山の青空の下で、心地よい風に吹かれました。

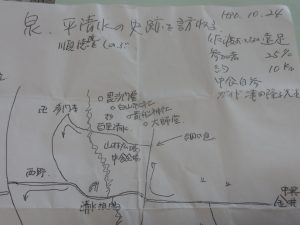

10 月24日 おとなの遠足に参加して、第二回目。

泉 ・ 平清水の史跡を訪ねます。

陽ざしは穏やか、無風の秋晴れに恵まれました。

黒木の御所跡

集合は、黒木の御所、駐車場

ウォーミングアップ

準備体操中に、近くの保育園児もお散歩に。

わいわい、元気にご挨拶(^_^)/

スタート の 御所で

津田隆子さんがガイドとして同行し、小型マイクを使い、詳しく歴史の説明をして下さいました。

行程表

スタートは黒木の御所

正法寺 (しょうぼうじ)

雨乞いの ( べしみ面 ) が有名ですが、べしみとは何ぞや?

圧(へ)し口‥苦々しく思う時口をへの字に曲げたり、ぐっと歯を食い縛るその口の様子を言う‥とな

そんな顔のお面。

てくてく

ただ、歩くだけでも楽しくなる陽気。

まだ、元気。

国の重要文化財 北條家

その昔、医業に携わった北條家。

改修された藁葺きの屋根がきれいでした。

ちょっと寄り道して、すぐ近くの、

自給自足を目指して生活する、「いつくの郷」笈川さんのお宅へ。

三 頭の 山羊さん

可愛いあご髭の、ヤギ三頭を飼育中。

他にも、庭を自由に歩きまわるコッコちゃん達も。

休憩 もぐもぐタイム

百足清水の水車小屋 発電中です

百足清水 お昼のご飯

湧き水がコンコンと(^u^)

山村広場に敷物を広げ、お弁当と給水タイム。 トイレもここで。

百足杉

明るい名調子。

歴史や、俗説も含めて、ガイドをして下さる津田さん。

毘沙門堂 への 階段

北の方向の守り神、毘沙門さま。

百足 バク 獅子

むかで の彫りもの

商売繁盛を願っての、参拝者が多いそうです。

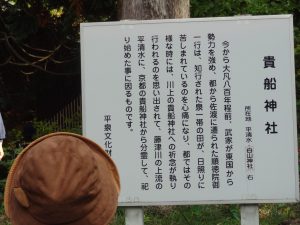

貴船神社

しっぽがチャーミング 狛犬

白山神社 狛犬

隣同士に並んで、神社、お寺、が存在することは、昔は普通のことだったそうです。

てくてく、急な坂を登って、多聞寺へ。

多聞寺

ご住職のお話を聞きながら、休憩中。

赤とんぼ 帽子に留まって

赤とんぼが羽をキラキラ光らせて、秋の空に飛び交っていました。

御詠歌

月に二回、多聞寺に集まり御詠歌の稽古をされているのだそうです。

佐渡の八十八ヶ所 ご朱印

三太郎農園 バラ園

バラ園の脇を通り過ぎて

荒貴神社

最後の見学、荒貴神社で、午後の休憩。

新しい参加者も増え、30人を超えての賑やかな遠足でした\(^o^)/

近くに住みながら、知らなかったことが多く、

地元の歴史を知って、佐渡は広い、佐渡は深い歴史の島。更に楽しく一日を過ごせました。

たくさん歩きました(^_^)v

今日の遠足はというと、さあて、15,500 歩でした。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年