- 佐渡の草花

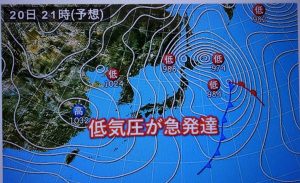

爆弾低気圧が近づいていて、今夜から大嵐となる予報です。

天気図は縦縞の、典型的な冬型。

北陸や新潟地方に迫り、大雪の注意がニュースで繰り返され、

急速に温度も下がってきています。

佐度には、暴風雪警報が出され高波にも警戒が必要です。

東北や北海道では、

交通が乱れる混乱を避けるため、JRは明日の朝から

計画運休で対応すると発表されています。

私たちは、佐渡汽船が欠航となる前に、

ご注文いただいた《柿餅 ・ おかき》を発送し終え、ひと安心したところです。

☆。。。。。☆。。。。。☆

‥なので、今日は家にあるもので。

冬野菜のほうれん草が根元まで甘みが増して、

食感もしっかりした歯ごたえとなりおいしい時期。

胡麻和えにしてみました。

友人が作る、自然栽培の黒胡麻。

サッと炒ってから、

春菊も加えて、シャキシャキの食感と胡麻の香ばしさがUP⤴

白菜の漬物・白菜の味噌汁・白菜の鍋物と続いたので、

無性に緑の野菜を食べたくなって、ほうれん草の出番となりました。

豆腐・なめこ・三つ葉の味噌汁を添えて。

簡単な組み合わせの食事ですが、

飽きのこない家庭のあっさりご飯は、 “中くらいのごっつお”かな。

ゆっくり目に、朝ご飯をいただいてから、テレビをつけると

何故かいつも同じ時間。

土曜日の朝には

楽しみにしている番組があります。

《おんがく交差点》 8:00~

司会は、春風亭小朝さん・大谷康子さん (ヴァイオリニスト)

珍しい楽器の紹介、楽曲の背景やエピソードなどにスポットを当てて、

先ず、ゲストの 1 曲。

続いて、歌うヴァイオリン (大谷さん)の 1 曲。

そして、

大谷さんと、ゲストとのコラボレーション。

楽器が二つなので、音を聞きわけやすいプログラム。

もう一つの楽しみは、大谷さんのステージ衣装。

いつもカラフルで素敵なデザイン。

コンサート会場へ行ったような気分になれます(^O^)

《エンター・ザ・ミュージック》 8:30~

藤岡幸夫さん (指揮者)

指揮者ならではの視点から、楽譜の解釈などを聞くことも楽しい。

オーケストラの、音の重なり、メリハリある重量感⤴⤴

普段は共演することのない、他のオーケストラの指揮者をゲストに迎えたりすることも。

《題名のない音楽会》 11:15~

(新潟では、土曜日の朝)

石丸幹二さん (声楽家 俳優)

クラッシック系の音楽番組としては、56 年余りの最長寿番組とか。

聞きどころのツボや特徴を知り、それから演奏を聞くと更に楽し。

クラシックを親しみやすく、わかりやすく。

どの番組も、肩ひじを張らないおしゃべりの導入部から、

演奏へと続きます。

集中して聴く音色は、おだやかで幸せな気分になれます。

日本中が‥コロナの為に、

あらゆる演奏会や演劇・イベントが中止となって 2 年。

生の演奏を聞くことができ無くなってしまい・・ちょっと飢えています。

その他、ニュースによれば、

ショパンコンクールに反田恭平さん、小林愛美さんが入賞された由。

ローザンヌ国際バレーコンクールには、田中月乃さんが入賞(^^)v

コンクールの出場資格を得るだけでも難関なのに、素晴らしい結果(^O^)

自分を信じ、努力を続けた若者達。

我々のような凡人には、

才能って?

特別で貴重な感性があったらな~。

佐度でも、タウンミーティング他

農閑期の庶民の楽しみの発表会の、あれこれやの

舞踊サークル・佐渡おけさの民謡祭・子ども達の演劇祭なども中止となりました。

冬の旬を味わう「牡蠣まつり」「まっさき食の陣」なども。

不要不急な集まりと‥

コロナ感染が見つかり、

14 日まで、真野中学は休校となりました。

高校受験を控えている中学生に、不安を与えないようにと、

三年生の全員が、検査を受けることになったそうです。

自由に集まれる日が待たれています。

春よ、こ~い(^_^)

寒さの中の立春。

さほどの積雪ではないものの、道は凍っており要注意です。

節分の豆まきは「福は内 ~ ~」

厄を払い、春を呼び込みました。

簡単に、満遍なく、部屋ごとに。

☆。。。。。☆。。。。。☆

山の方に出かけてみると、

深い雪におおわれ、シンと静かな風景でした。

晴れ間が現れたり、

途中に、アラレに変わったり。

今日はさすがに、柿の冬剪定はお休みです。

冬の盛り。

重い雪が、ドサッと落ちてきます。

氷柱も伸びてきました。

佐渡にとっては、大雪と寒さの一日でした。

でも、春の足音はそこまで・・来ているはず( ^^)

朝から、おだやかな陽ざしが溢れて明るい青空。

雪を冠した大佐渡の山々が、青空にくっきり。

ツンと空気が澄み、すっきり爽快な気分。

市役所に所用があり立ち寄ると、

マスコミのカメラが出入りし、慌ただしく何やら準備中。

今日のニュースとして、

「佐渡金山を世界文化遺産」へ、推薦書を提出。

政府は閣議を経て、ユネスコに推薦書を提出することを決定しました。

佐度市としては、 5 度目の挑戦でした。

審査基準を満たす為の不備を整えたり、韓国との外交問題もあったり‥。

幾度ものの紆余曲折と、仕切り直しを重ねてきた佐渡。

これから、

23 年度のユネスコの諮問機関の審査を受け、登録を目指すことに、

やっと辿り着いたそうです。

☆。。。。。☆。。。。。☆

新潟県は、1月21日~2月13日まで

「まん延防止等重点措置」の対象自治体になりました。

1 月 30 日、佐渡市の教育委員会は、

新型コロナウイルスの感染者・濃厚接触者と特定された患者が発見された為、

小学校 5 校、中学校 3 校を当面の間、臨時休校としました。

保育園や児童クラブも活動を休止となる状態に。

1月に入り、21日に感染者が確認され、

以来‥‥

昨日は、10人、

今日は、27 人、

累計で56人となり、感染が急拡大しています。

早く、おだやかに過ごせる日が来ますように・・・。

先日きれいに炒った榧の実をいただいたので、

榧の実の渋を、剥いて

粉に引き

お餅につき込んで

榧の実入りのお餅を作りました。

榧の香ばしくて、油分を多く含むので、とてもなめらかなお餅となりました。

それから、

程よく、寒風で乾かして

初めての “ 榧の実のおかき ” に挑戦。

榧の香りがさわやかな、

榧のおかきとなりました。

とても、軽やかな食感です。

友人は、榧の実をすり鉢ですり、

これも初めての “ 榧のシフォンケーキ ” を焼いたというので

味見をさせていただきました。

強く榧が香る、個性的な唯一無二のケーキです。

いつでも作れると言う、お餅ではないですが

佐渡の貴重な素材・榧で作る

新しいお餅や、おかき、ケーキ作りは楽しい挑戦でした。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年