- 2013年

春まで、もう一息。

穏やかな陽ざしに春の訪れを感じる今日このごろ。

? ? ?? ? ? ?

ですが、この写真は、まだまだ冬の真っ盛りの、一ヶ月ほど前のものです。

羽茂で、苺を生産をされている方をお訪ねました。

みつばち

ハウスに入ると、働くみつばち達の羽音が、ブンブンと聞こえてきます。 午前中の方が活発に動きまわるとか。

次々と花が咲いて

苺生産農家の笠井さんは、昨年、苺栽培で県知事賞を受賞された方。

とても研究熱心で、佐渡の苺とメロン栽培のパイオニアのご夫婦です。

私達がお訪ねする度に仕事の手を止めて、佐渡の気候のこと・土のこと・加工の要点・農業の可能性のことなどを楽しくお話下さいます。

佐渡の “ 越後姫 ” は品質が高く、何よりも美味しいので (^。^)y ついつい 丸かじり。

鮮やかな色、可愛いかたち、甘さと酸味がグッドバランス (^u^)

ショートケーキを焼こう (^。^)? 苺のババロアを作ろう(^v^)ヨーグルトソースを作ろう \(^o^)/ と、 もぎたて苺を分けて頂いています。

創作意欲を駆り立てられ、持ち帰るのですが…… 。

美しくて可愛い苺は、新鮮なうちにそのまま食べるのが一番の贅沢かな~ となって、また丸かじり? (^。^)y-.。o○

おまけの話題に … 今日、3月8日は? “ミツバチ の日 ” とか。

語呂合わせで、こんな記念日。 「いい仕事していますね」ミツバチさん。

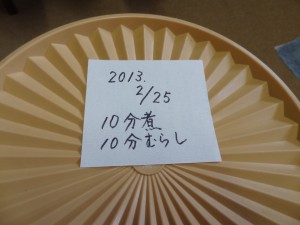

毎年冬に、味噌を仕込むことを楽しみにしています。

味噌の素材は、米糀・大豆・塩のみ。すべてが佐渡の原材料。

米糀 大豆

一晩 水に浸して

糀に佐渡の塩を混ぜ合わせ準備

圧力鍋で煮て フードプロセッサーで潰す

混ぜ合わせるのは 力仕事

手の平サイズの団子に丸めます

投げ入れます

味噌団子の中の空気を抜くために、力いっぱい桶に投げ入れます。

出来ました~

作り始めれば、二時間ほどで一区切り。

実家でも昔から作っていましたが、大きな鍋で豆を煮て、ミンチの器械で潰す方式。

今は友達に作り方を教えてもらった、簡単な道具を使った方式で、この分量で、我が家の味噌を作り続けています。

米糀 … 800 g × 3 袋? 大豆 … 2500 g? 佐渡の塩 … 1200 g

十月頃には、塩、糀、大豆が馴染んで美味しい味噌に仕上がるはず。

佐渡のおだやかな気候は、味噌が熟成するのに、とてもあっているように思えます。

さあて、ゆっくり、楽しみに待ちます。 (^。^)y-.。oO ヤレヤレ ?ほッ(^u^)

この冬一番の寒さに凍りついたよう…佐渡が珍しく荒れに荒れた一日でした。

風が吹き渡る音がヒュ~。 雪が舞い、北国のイメージそのもの。

暖房の効いた部屋から隣の部屋へ移ると、サ~と冷たい風が吹き込んできます。

? ? ? ? ? ?

月に一回ずつ“ ぐるたび ” さんが、ふるさと応援料理教室を開催しています。

食文化によって地域活性化をしよう(^v^)地元の食材を食べて応援しよう (^_^)/地元の伝統食を守り楽しもう (^。^)

“ ぐるたび ” さんが、食にこだわった活動を佐渡で始めて、一年になります。

料理教室は、毎回プロの料理人が講師として、地元の食材を生かしたメニューを指導して下さいます。

今回は、佐渡番茶で作る「 茶粥 」

鱈のポワレ。付け合わせは、ふきのとう、菜の花、たらの芽、オリーブで。

せいすけ 尾崎シェフ

付け合わせ

シェフの盛り付け

茶粥 鱈のポワレ

講師の尾崎シェフは、濃いめに煮出したほうじ茶で、五分搗きの米を使いお米を炊きました。 お茶の渋さと甘さが濃い、茶粥の出来上がり。

私のイメージする “ 茶粥 ”。 …… ほうじ茶味のサラサラお茶ずけ風お粥 … とは、少し違ったものでした。潟端地区では以前からお茶が栽培され、おもに島内で消費されています。

“ ちゃげ~ ” と呼ばれ、食欲のない時などに、食べられてきたのが茶粥だそうです。

同じ佐渡に住みながら、初めていただく茶粥。家庭ごとに、作り方は色々だそうです。

食べて伝える … 伝統の味を知る…。このような機会を大切にして、大勢の方が佐渡の日常食を見直すきっかけになるといいのだけれど・・・・。

冬のご馳走を、また頂きました。

真鱈の真子は冬季節限定の味。… ( 真子はタラの卵のこと )

真子を昆布で巻きコトコト煮て、ツブツブ食感と昆布の旨みを味わいます。

鱈の真子 昆布巻き

Uターンしていろいろな料理を知る毎に、狭い佐渡の中でも山里の地域・海辺の地域の料理とでは違いが有って面白いのです。 ?“ 真子の昆布巻き ” も初めの味(^u^)

真冬が旬。 真鱈の美味しい真子を、生姜を効かせて甘辛く煮付けたものも、アツアツご飯によく合って、食が進むそうです。

なつかしい味をもう一度作ってみようと、石臼を借りてきました。

冬の間に、保存食として作られていたのが打ち豆。

ヒジキ・人参・こんにゃく・ごぼう・れんこん等と一緒に煮たものが常備菜として食卓に。

熱湯にしばらく漬け、柔らかくした大豆を 木槌でトントン

石臼 木槌

打ち豆

よく干して 出来上がり

手軽な煮物や、炒め物に入れると、いい旨みを出す打ち豆は使われてきたようです。

最近では、石臼の出番はすっかり少なくなりました・・・。一年に一度の出番です。

昔の人の知恵には驚かされることが。石臼の凸凹は豆を飛び跳ねさせずに、豆をしっかりとらえる役割を果たしているようです。

そして、打ってつぶした豆を、石臼の穴から回収する・・・潰れた豆は取り外しにくいものですが、いやあ、頭が下がります。

佐渡の柿餅本舗

2009年秋、佐渡へ移住。

「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年